Bildcredit und Bildrechte: Malcolm Park (Astronomische Vereinigung North York)

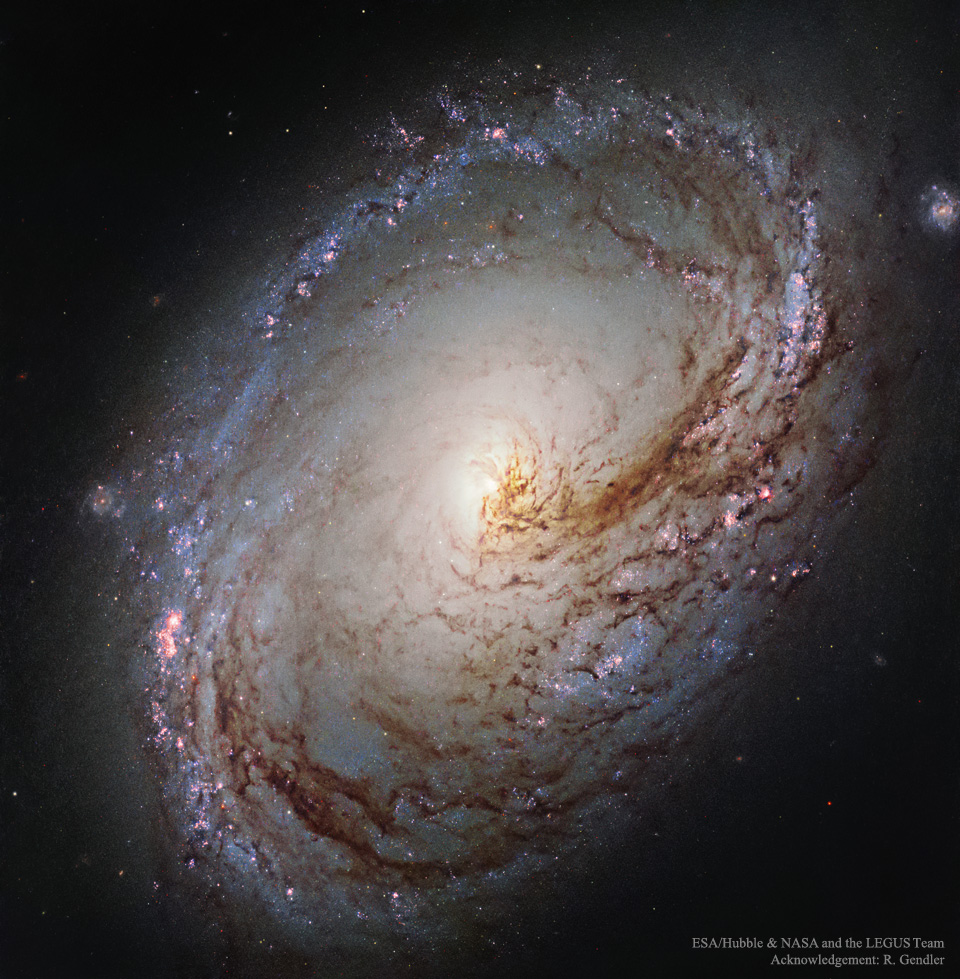

Die Spiralgalaxien M31 (links) und M33 sind am Himmel nur 14 Grad voneinander entfernt. Das sind 28 Vollmonde nebeneinander. Beide Galaxien sind große Mitglieder der Lokalen Gruppe. Dazu gehört auch unsere Milchstraße. Das Bild kombiniert Schmal- und Breitbandbilder, die mit verschiedenen Kameras aufgenommen wurden. Es zeigt Details in der Spiralstruktur in beiden massereichen Galaxien. Im Sternenfeld balancieren sie auf beiden Seiten neben dem hellen Stern Mirach, der als Beta Andromedae katalogisiert ist.

Mirach ist nur 200 Lichtjahre von der Sonne entfernt. Doch die Entfernung zu M31, der Andromedagalaxie, beträgt ganze 2,5 Millionen Lichtjahre. Zu M33, der Dreiecksgalaxie, muss man ungefähr 3 Millionen Lichtjahre zurücklegen. Beide Galaxien sind scheinbar weit voneinander entfernt. Trotzdem führen M31 und M33 einen Gravitationstanz auf. Mit Radioantennen fand man sogar Hinweise auf eine Brücke aus Wasserstoff, die zwischen den beiden verläuft. Das ist ein Hinweis auf eine nahe Begegnung in der Vergangenheit.

Auf Basis von Messungen der Gravitation wurden Simulationen durchgeführt. Sie zeigen, dass sich die Milchstraße, M31 und M33 in Milliarden Jahren begegnen. Vielleicht verschmelzen sie sogar.