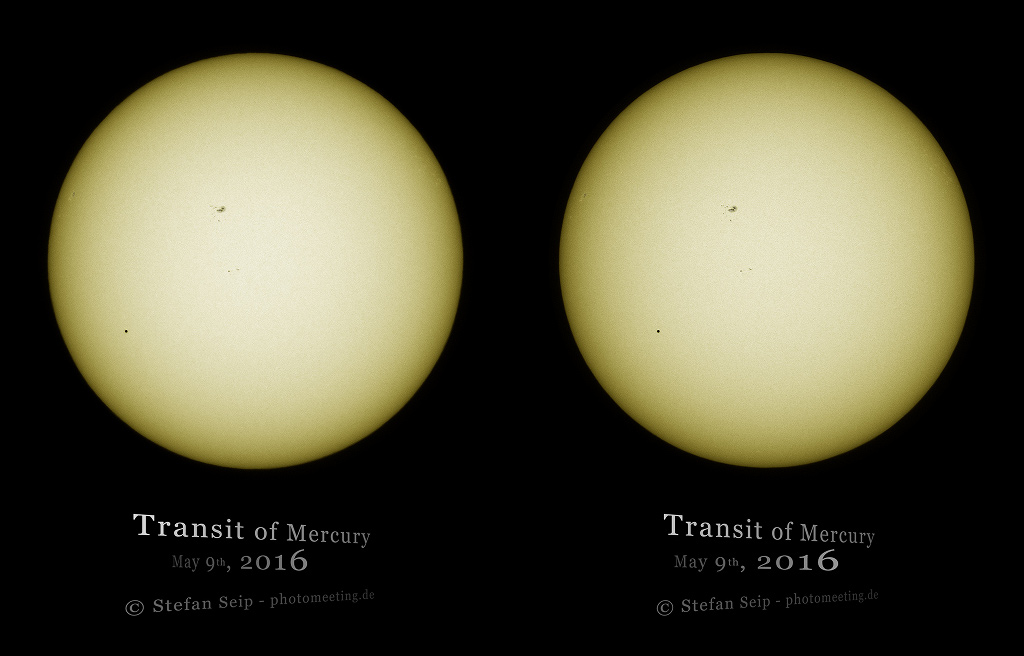

Bildcredit und Bildrechte: Stefan Seip (TWAN)

Am 9. Mai zog der innerste Planet Merkur vor der Sonne vorbei. Die Bilder zeigen das Ereignis zwar in nur zwei Dimensionen. Doch das Stereopaar bietet einen freisichtigen dreidimensionalen Blick auf den Transit. Die Bilder wurden in einem zeitlichen Abstand von 23 Minuten fotografiert. Für die Darstellung wurden sie so gedreht, dass Merkurs Position auf den beiden Bildern waagrecht versetzt ist.

Durch Merkurs Bahnbewegung entstand eine übertriebene Parallaxe. Sie simuliert den Blick durch ein Fernglas. Merkurs Bahngeschwindigkeit beträgt 47,4 km pro Sekunde. Man kann sie durchaus als flott bezeichnen. Daher legte der Planet zwischen den beiden Aufnahmen mehr als 65.000 km zurück.

Wenn man die Augen entspannt, bis sich beide Bilder decken, sieht man Merkurs winzige Silhouette nach vorne gerückt. Probiert es aus! Es hilft, wenn man den Text unter dem Bild zur Deckung bringt.