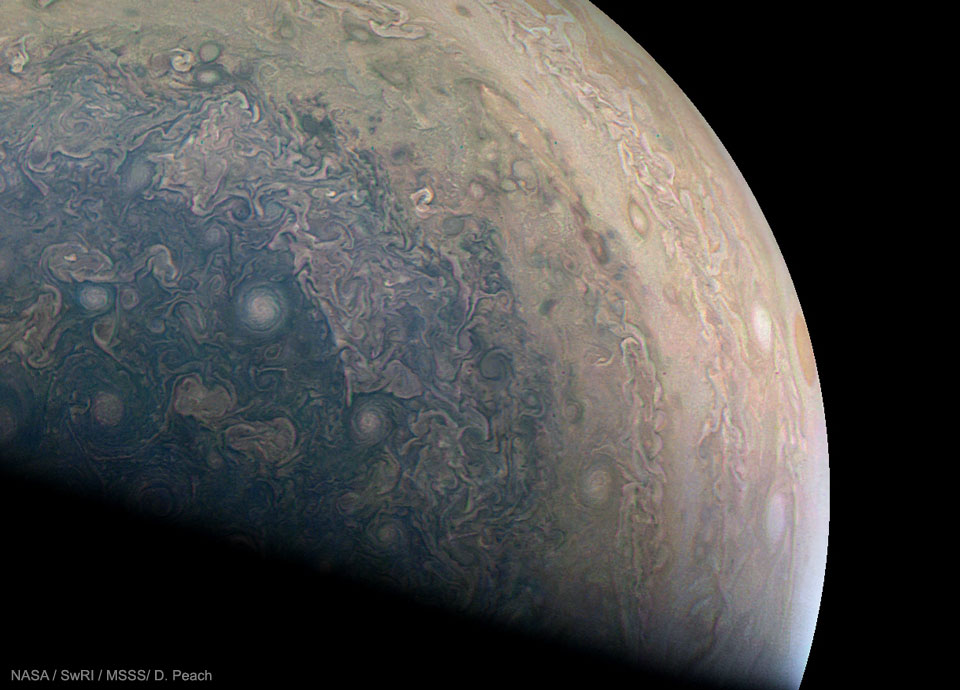

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, SwRI, MSSS; Bearbeitung: Damian Peach

Juno vollendete kürzlich ihren vierten nahen Vorbeiflug an Jupiter. Die Robotersonde Juno verließ 2011 die Erde. Letzten Juli erreichte sie Jupiter. Vor 11 Tagen vollendete sie ihren letzten elliptischen Orbit um den größten Planeten unseres Sonnensystems. Dieses Bild zeigt eine neue, hoch aufgelöste Ansicht von Jupiters südlicher Halbkugel. Es entstand bei diesem Vorbeiflug und zeigt die faszinierenden wirbelnden Wolkensysteme.

Der Terminator, das ist die Grenze zwischen Tag und Nacht, verläuft unten diagonal. Also steht die Sonne rechts oben außerhalb des Bildes. Rechts unten sieht man das große, orangefarbene Oval BA. Wie die Details und Farben von Jupiters Wolkenwirbeln entstehen, ist derzeit unbekannt. Junos Sechs-Jahres-Mission untersucht den Riesen Jupiter auf neue Art. Sie versucht zu ermitteln, ob Jupiter unter seinen dicken Wolken eine feste Oberfläche hat.