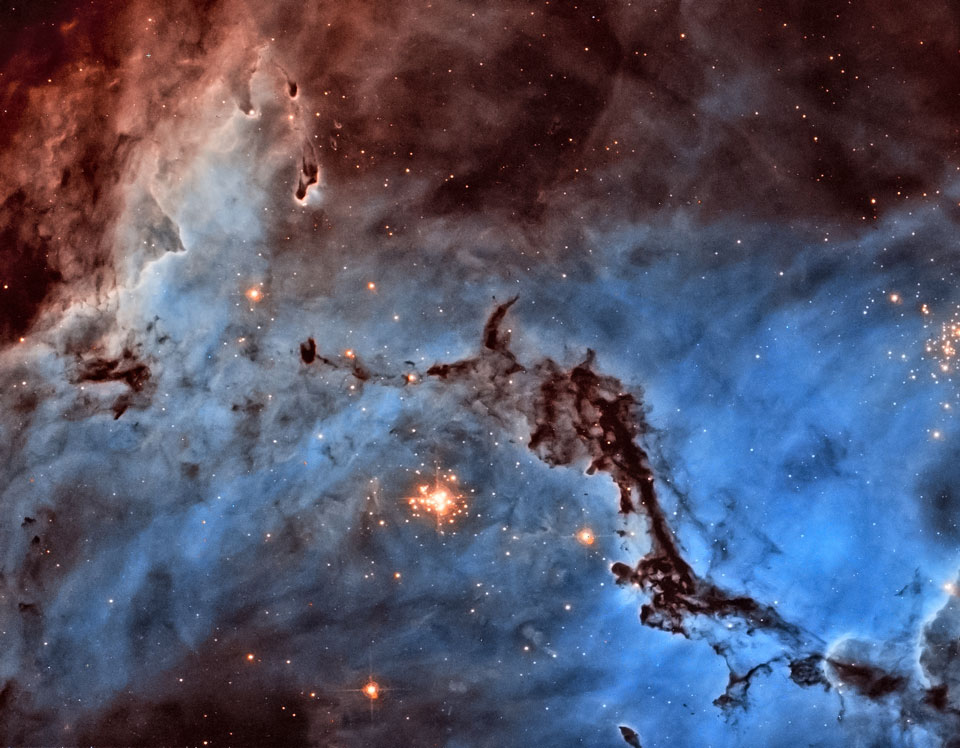

Bildcredit: NASA, ESA, J. Lake (Private Highscool Pomfret)

Massereiche Sterne, heftige Winde, Berge aus Staub und energiereiches Licht formen eine der größten Sternbildungsregionen in der Lokalen Gruppe. Die Region ist als N11 bekannt. Sie liegt in der Großen Magellansche Wolke (GMW), einer Nachbarin der Milchstraße. Auf vielen Bildern ihrer Heimatgalaxie liegt sie rechts oben.

Dieses Bild wurde vom Weltraumteleskop Hubble für wissenschaftliche Zwecke aufgenommen. Ein Amateur überarbeitete es nach künstlerischen Gesichtspunkten für den Wettbewerb „Hubbles verborgene Schätze„. Der oben gezeigte Abschnitt ist NGC 1763. Der ganze Emissionsnebel N11 ist nach 30 Doradus der zweitgrößte in der GMW.

Eine Untersuchung der Sterne in N11 zeigte, dass er ganze drei aufeinander folgende Generationen an Sternbildung enthält. Auch kompakte Globulen aus dunklem Staub mit neu entstehenden Sternen sind über das ganze Bild verteilt.