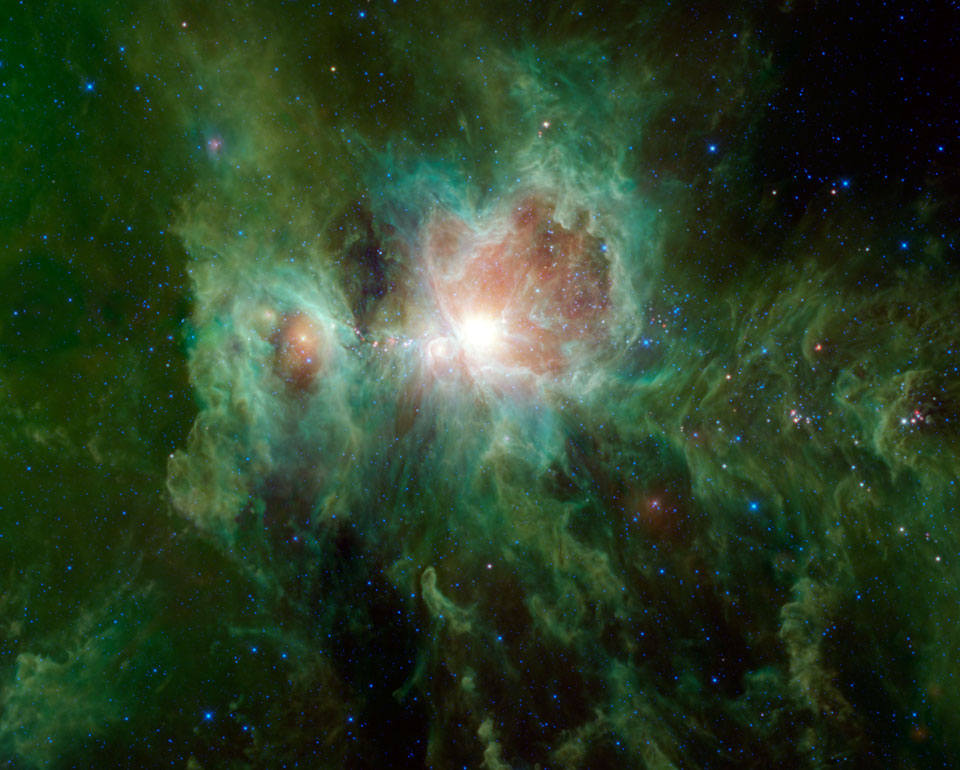

Bildcredit und Bildrechte: Juan Carlos Casado

Habt ihr schon einmal den Planeten Merkur gesehen? Merkur kreist sehr nahe um die Sonne. Daher entfernt er sich am irdischen Himmel niemals weit von ihr.

Wenn Merkur hinter der Sonne wandert, steht er kurz nach Sonnenuntergang tief über dem Horizont. Wenn er vor der Sonne läuft, ist Merkur kurz vor Sonnenaufgang sichtbar. Also können gut informierte Himmelsbeobachtende im Lauf des Jahres zu gewissen Zeiten mit etwas Berechnung an einem Beobachtungsort mit freiem Horizont Merkur mit bloßem Auge finden.

Mit viel Berechnung und einigen digitalen Tricks wurden Merkurs fortlaufende Positionen im März 2000 dargestellt. Jedes Bild wurde in Spanien am selben Ort fotografiert, wenn die Sonne 10 Grad unter dem Horizont stand. Dann wurden alle Bilder mit der Aufnahme zur Deckung gebracht, die den fotogensten Sonnenuntergang zeigte.

Derzeit sehen wir Merkur nach Sonnenuntergang am westlichen Horizont. Er verschwindet aber in wenigen Tagen im gleißenden Licht der Sonne.