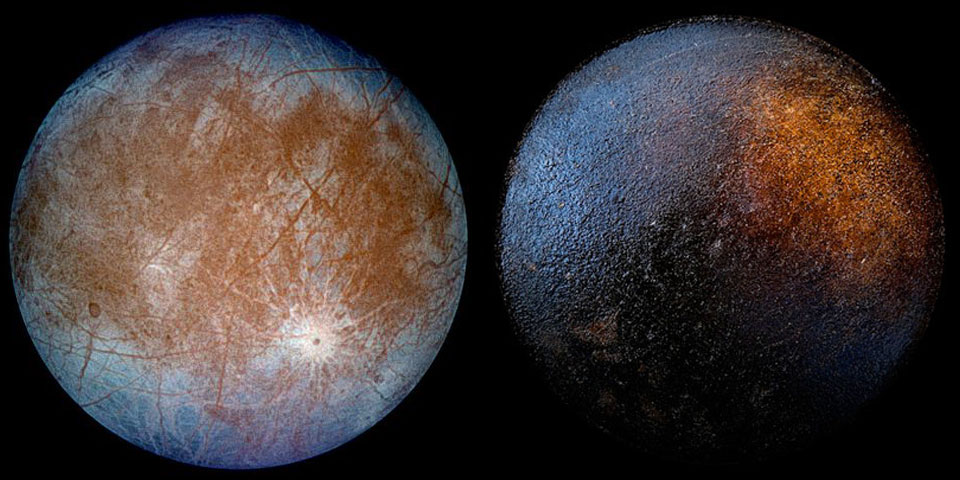

Bildcredit: Sergey V. Pilipenko (LPI, MIPT)

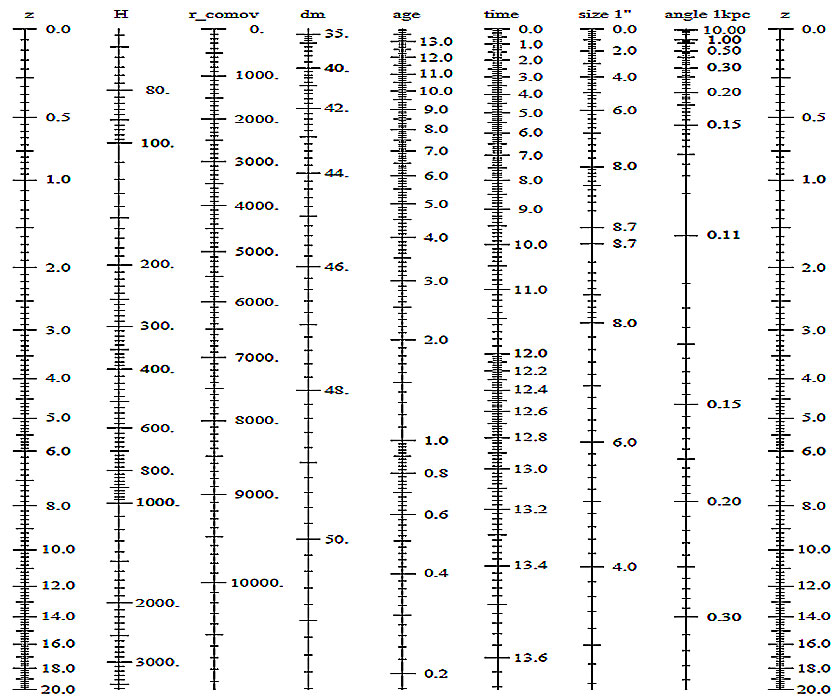

Wie weit ist „Rotverschiebung z=6“ entfernt? Zwar sind Menschen mit Entfernung und Zeit vertraut. Doch was man bei astronomischen Objekten misst, ist eigentlich die Rotverschiebung. Das ist eine Farbabweichung, die davon abhängt, wie sich die Energiedichte in unserem Universum entwickelt hat.

In den letzten Jahren führten kosmologische Messungen zu einer Einigung darüber, welche Energieformen unser Universum durchdringen. Daher konnte man eine einfache Tabelle erstellen, in der die beobachtete kosmologische Rotverschiebung z mit dem Standardkonzept von Zeit und Entfernung in Relation gesetzt wurde. Das gilt auch für die hochgerechnete Zeit, die vergangen ist, seit das Universum entstand.

So eine Tabelle ist oben dargestellt. Die Rotverschiebung z kann man in der ersten und in der letzten Spalte ablesen. Das entsprechende Alter des Universums in Milliarden Jahren steht in der mittleren Spalte. Die Bedeutung der übrigen Spalten ist in einer technischen Abhandlung beschrieben.

Sterne in unserer Galaxis haben eine kosmologische Rotverschiebung z=0. Doch die fernsten Supernovae ereignen sich anscheinend außerhalb einer Rotverschiebung z=1. Damit explodierten sie laut dem Diagramm, als das Universum etwa die Hälfte des heutigen Alters erreicht hatte. Die fernsten Gammablitze, die man bisher beobachtet hat, ereignen sich außerhalb einer Rotverschiebung z=6. Damals war das Universum weniger als eine Milliarde Jahre alt. Das sind weniger als 10 Prozent seines jetzigen Alters.