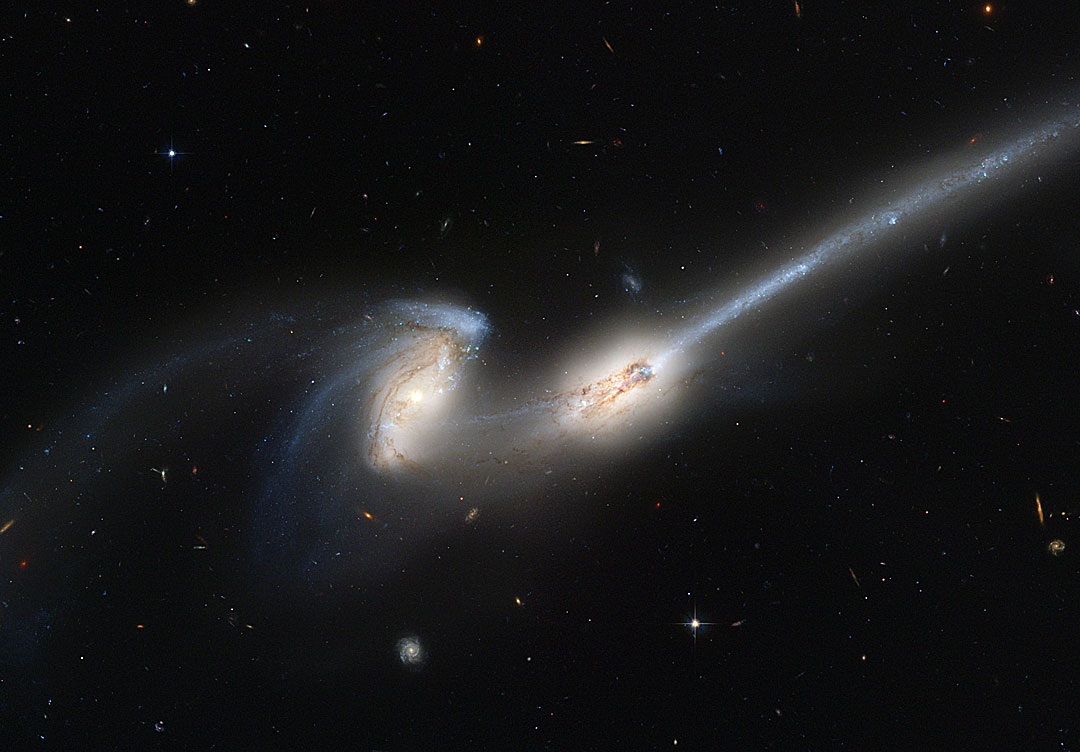

Bilddaten: NASA, ESO, NAOJ, Giovanni Paglioli; Bearbeitung: R. Colombari

Die auffällige Spiralgalaxie M104 ist berühmt für ihr Profil, das wir von der Seite sehen. Die Galaxie hat einen breiten Ring aus undurchsichtigem Staub. Die markante Schneise aus kosmischem Staub sehen wir als Silhouette vor einer ausgedehnten Wölbung aus Sternen. Dadurch erinnert die Galaxie an einen Hut mit breiter Krempe. Das führte zu ihrem beliebteren Namen Sombrerogalaxie.

Die scharfe Ansicht der bekannten Galaxie entstand aus Daten des Weltraumteleskops Hubble und des Subaru-Teleskops auf der Erde. Das Bild wurde mit Amateur-Farbbilddaten ergänzt. Das führte zu natürlichen Farben. Das Ergebnis zeigt Details, die oft im gleißenden Licht der hellen, zentralen Wölbung von M104 untergehen, wenn man sie mit kleineren Instrumenten auf der Erde betrachtet.

Die Sombrerogalaxie ist als NGC 4594 katalogisiert. Sie leuchtet im ganzen Spektrum. Ihr Zentrum enthält vermutlich ein sehr massereiches Schwarzes Loch. M104 ist etwa 50.000 Lichtjahre groß und 28 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie ist eine der größten Galaxien am südlichen Rand des Virgo-Galaxienhaufens.