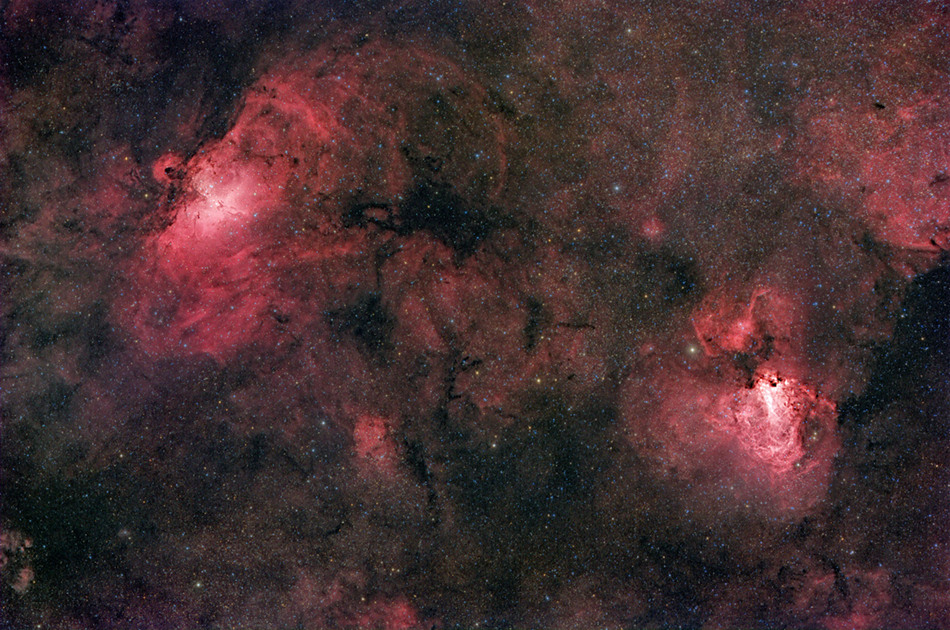

Bildcredit und Bildrechte: Dieter Willasch (Astro-Cabinet)

Der Adlernebel und der Schwanennebel breiten sich über diese weite Sternenlandschaft aus. Die Teleskopansicht zeigt den Blick zum Sagittarius-Spiralarm. Er liegt in Richtung des galaktischen Zentrums.

Der Adler ist auch als M16 bekannt. Er leuchtet links über der Mitte. Der Schwan oder M17 ist links unten. Das detailreiche Weitwinkelbild zeigt die kosmischen Wolken als helle Regionen mit aktiver Sternbildung.

Rötliche Emissionen sind charakteristisch für angeregten atomaren Wasserstoff. Diese Emissionen und staubhaltige Dunkelnebel durchziehen die Wolken. Die Zentren beider Nebel sind Motive bekannter Nahaufnahmen des Weltraumteleskops Hubble mit Sternbildung.

M17 wird auch Omeganebel genannt. Er ist etwa 5500 Lichtjahre entfernt. Die Distanz zu M16 beträgt an die 6500 Lichtjahre. Das Bildfeld umfasst am Himmel 3 Grad. Die ausladenden Flügel des Adlernebels sind mehr als 120 Lichtjahre breit.