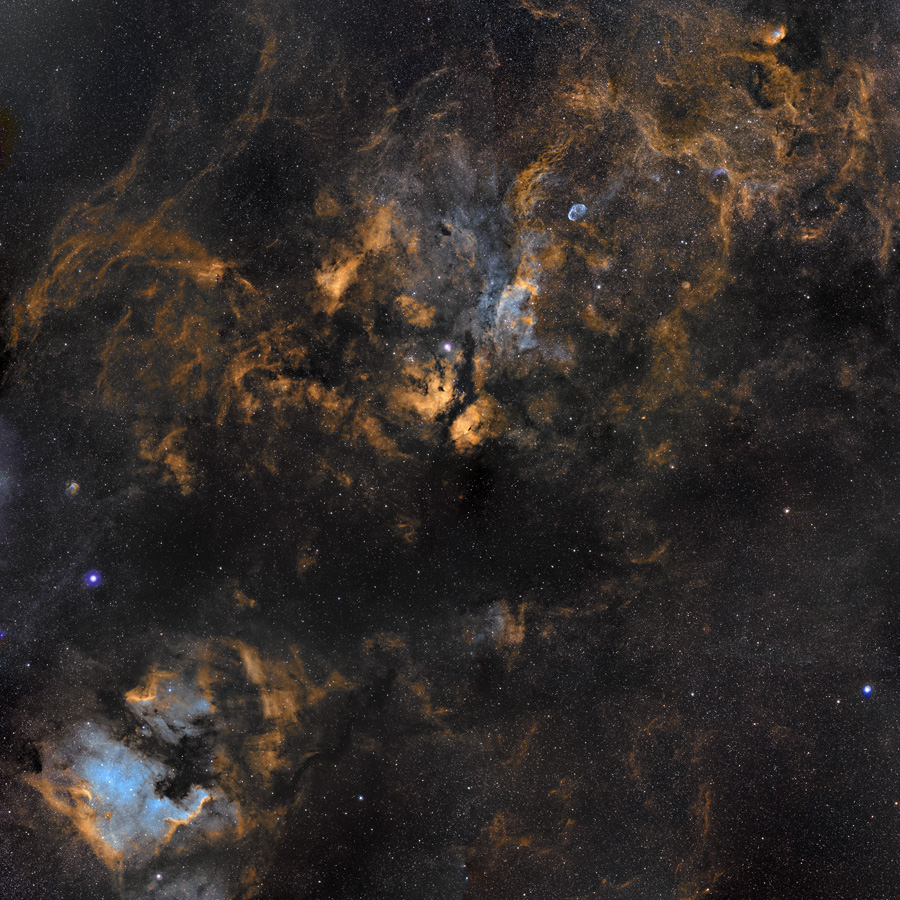

Bildcredit und Bildrechte: Martin Pugh (Heaven’s Mirror Observatory)

Vor zehntausend Jahren, noch vor Beginn der Geschichtsaufzeichnung, blitzte plötzlich ein neues Licht am Nachthimmel auf. Nach wenigen Wochen verblasste es wieder. Heute wissen wir, dass dieses Licht von einer Supernova stammte, das ist ein explodierender Stern. Die sich ausdehnende Trümmerwolke wird als Supernovaüberrest bezeichnet. Sie trägt den Namen Schleiernebel.

Das scharfe Teleskopbild zeigt ein westliches Segment des Schleiernebels. Es ist als NGC 6960 katalogisiert. Weniger formell wird es Hexenbesennebel genannt. Bei der heftigen Explosion wurde eine interstellare Stoßwelle ausgeschleudert. Sie pflügt durch den Raum, fegt die interstellare Materie zusammen und regt sie an.

Die leuchtenden Fasern wurden mit Schmalbandfiltern abgebildet. Sie sind wie lang gezogene Wellen in einem Laken, das fast von der Seite zu sehen ist. Ihr Licht ist auffallend in atomaren Wasserstoff (rot) und Sauerstoff (blaugrün) aufgeteilt.

Der ganze Supernovaüberrest ist etwa 1400 Lichtjahre entfernt. Man sieht ihn im Sternbild Schwan (Cygnus). Der Hexenbesen ist insgesamt etwa 35 Lichtjahre groß. Der helle Stern im Bild ist 52 Cygni. Man sieht ihn an dunklen Orten mit bloßem Auge. Er steht in keinem Zusammenhang mit dem urzeitlichen Supernovarest.