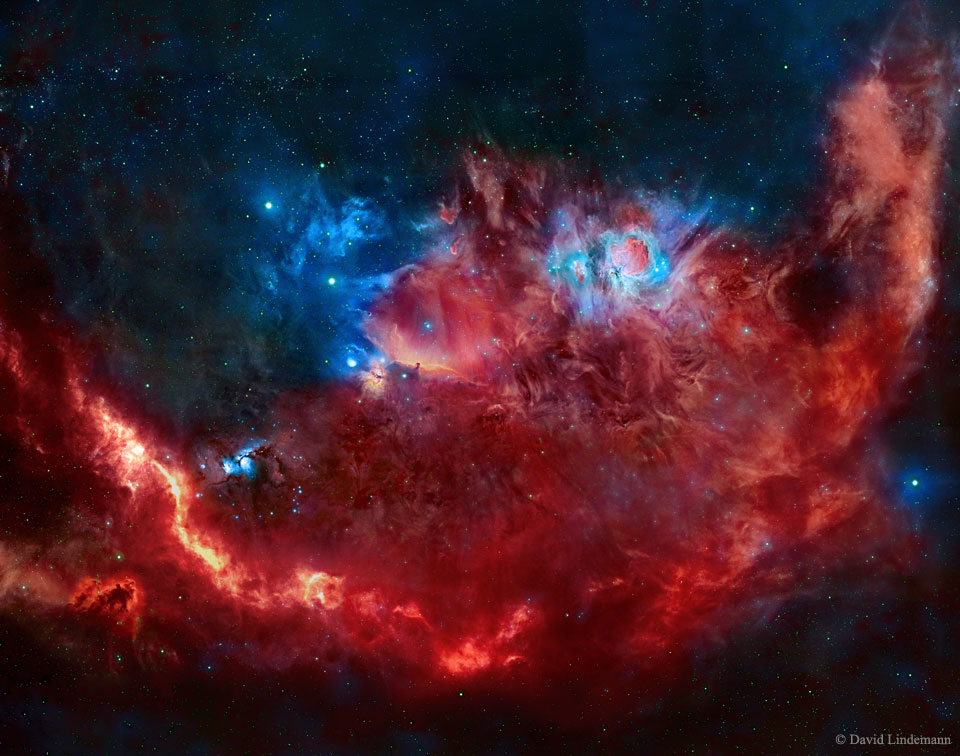

Gestaltung und Bearbeitung: Robert Gendler; Bilddaten: ESO, VISTA, HLA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Beschreibung: Diese weite Perspektive der interstellaren Landschaft um den berühmten Pferdekopfnebel entstand aus den kombinierten Bilddaten des großen, bodengebundenen VISTA-Teleskops und des Weltraumteleskops Hubble. Die staubige Molekülwolke dieser Region wurde in nahen Infrarotwellenlängen fotografiert. Die Szenerie bedeckt am Himmel einen Winkel von etwa zwei Dritteln des Vollmondes, somit misst das Bild in der geschätzten Entfernung des Pferdekopfes, die ungefähr 1600 Lichtjahre beträgt, von links nach rechts etwas mehr als 10 Lichtjahre.

Der Pferdekopfnebel, auch bekannt als Barnard 33, ist rechts oben als leuchtende nah-infrarote Staubsäule mit neugeborenen Sternen immer noch erkennbar. Der helle Reflexionsnebel NGC 2023 links unten ist die beleuchtete Umgebung eines heißen, jungen Sterns. Die undurchsichtigen Wolken unter der Basis des Pferdekopfes am Rande von NGC 2023 weisen die verräterische, tiefrote Emission energiereicher Strahlen auf, die als Herbig-Haro-Objekte bekannt sind, welche mit neu entstandenen Sternen einhergehen.