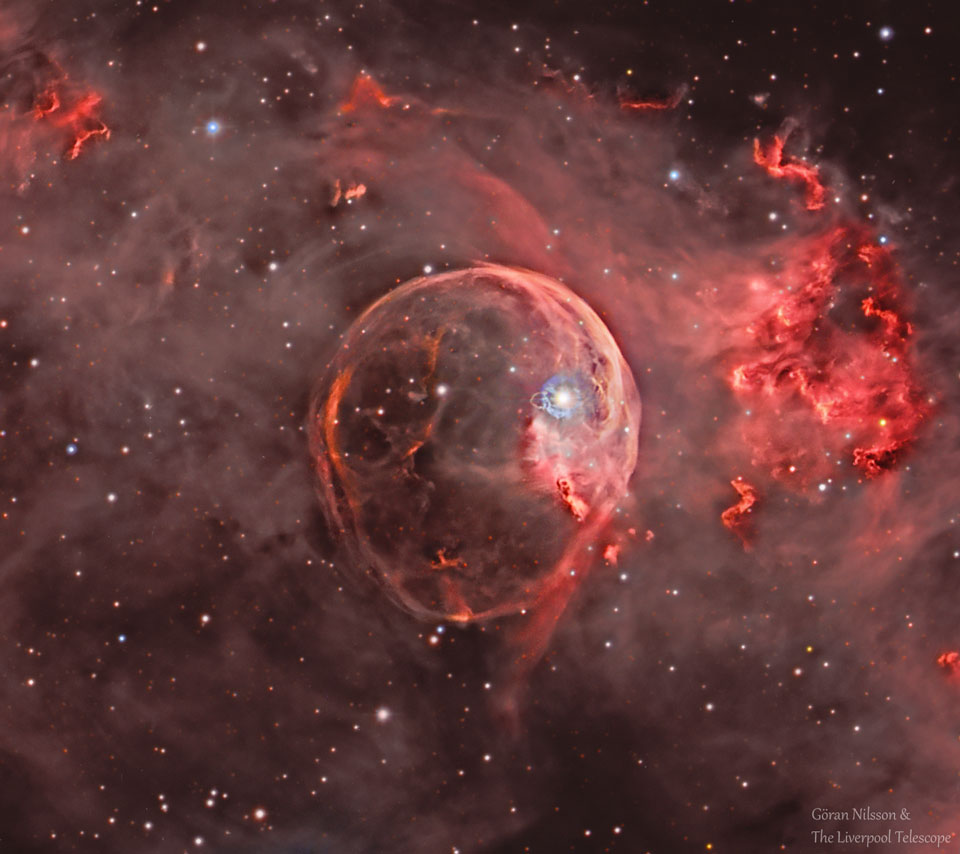

Bildcredit: Göran Nilsson und The Liverpool Telescope

Es heißt Blase gegen Wolke. Der Blasennebel ist als NGC 7635 katalogisiert. Er wird vom Sternenwind des massereichen Sterns BD+602522 ausgestoßen. Dieser leuchtet rechts im Nebel in Blau. Doch daneben liegt eine riesige Molekülwolke. Sie ist rechts in Rot abgebildet. Dort trifft eine stetige Kraft auf ein unbewegtes Objekt. Das macht die Sache interessant.

Die Wolke ist groß genug, um das Gas der Blase zu umfassen. Doch sie wird von der heißen Strahlung des Zentralsterns fortgeweht. Die Strahlung erwärmt die dichte Region der Molekülwolke und bringt sie zum Leuchten. Der Blasennebel ist etwa 10 Lichtjahre groß. Er gehört zu einem viel größeren Komplexes aus Sternen und Hüllen. Mit einem kleinen Teleskop sieht man den Blasennebel im Sternbild Kassiopeia, der Königin von Aithiopia.