Bildcredit und Bildrechte: Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, U. Arizona

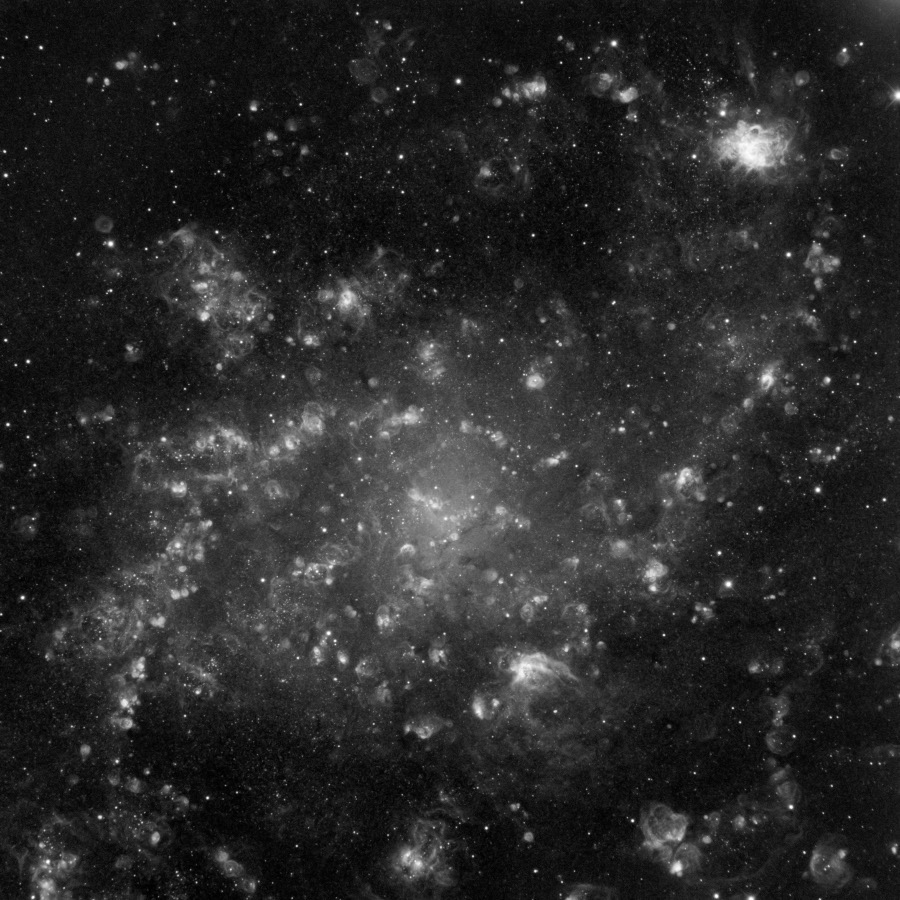

Die prächtige Spiralgalaxie M33 besitzt scheinbar mehr als ihren gerechten Anteil an leuchtendem Wasserstoff. Die Galaxie M33 ist ein auffälliges Mitglied der Lokalen Gruppe. Sie wird auch als Dreiecksgalaxie genannt. Ihre Entfernung beträgt etwa 3 Millionen Lichtjahre. Dieses Galaxienporträt entstand mit einem Teleskop. Es betont die rötlichen Wasserstoffwolken oder HII-Regionen. Der Ausschnitt zeigt die inneren 30.000 Lichtjahre.

Die gewaltigen HII-Regionen in M33 breiten sich an den losen Spiralarmen aus, die sich zum Kern winden. Sie gehören zu den größten Sternschmieden, die wir kennen. An diesen Orten entstehen kurzlebige, sehr massereiche Sterne. Die intensive Ultraviolettstrahlung der leuchtstarken Sterne ionisiert den umgebenden Wasserstoff. So entsteht das charakteristische rote Leuchten.

Mit Breitbanddaten entstand eine Farbansicht der Galaxie, die mit Schmalbanddaten kombiniert wurde. So wurde das Bild farbverstärkt. Die Schmalband-Bilddaten wurden mit einem H-alpha-Filter aufgenommen. Der Filter ist durchlässig für das Licht der stärksten Wasserstoff-Emissionslinie. Schiebt den Mauspfeil über das Bild, dann seht ihr die einfarbigen Schmalbanddaten. Diese Videoreise zeigt die Wasserstoffwolken von M33.