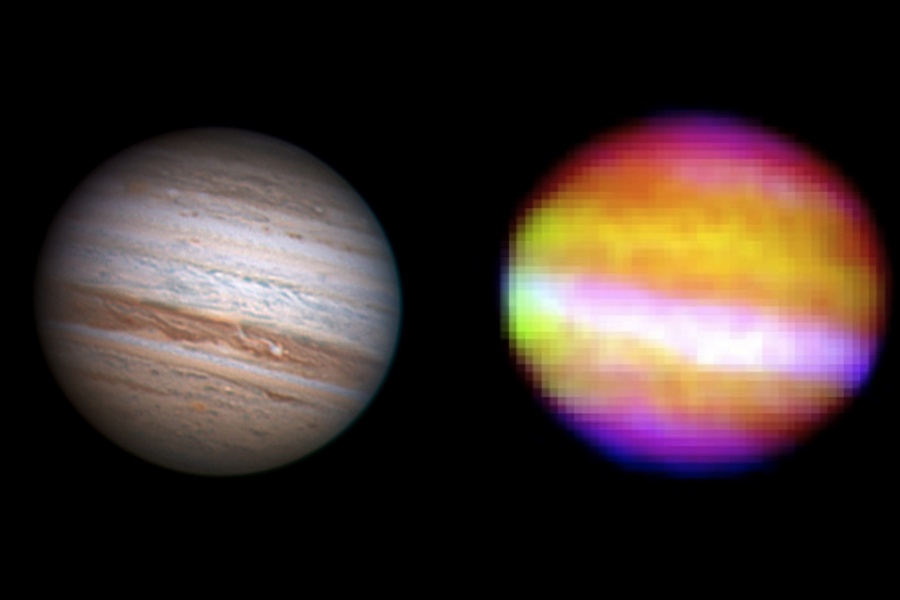

Credit: Infrarot: NASA, USRA, DSI, Cornell Univ. / Sichtbares Licht: Anthony Wesley

Beschreibung: SOFIA, das Stratosphären-Observatorium für Infrarot-Astronomie, nahm am 26. Mai in einer Höhe von gut 10.000 Metern seine ersten Bilder auf (first light). Während SOFIA oberhalb von einem Großteil des Wasserdampfs der Erde flog, der das Infrarotlicht absorbiert, nahm das Observatorium erstklassige kosmische Infrarotansichten auf, zum Beispiel dieses Falschfarbenbild (rechts) von Jupiter.

Links ist zum Vergleich ein aktuelles, am Boden in sichtbarem Licht aufgenommenes Bild. Beide zeigen den Gasriesen, der unser Sonnensystem dominiert, ohne seinen dunklen südlichen Äquatorgürtel (normalerweise ist er bei dieser Ausrichtung in der oberen Halbkugel zu sehen). Diese vertraute Struktur verblasste Anfang Mai. Der helle weiße Streifen im Bild von SOFIA ist eine Region in Jupiters Wolken, die für Infrarotlicht transparent ist und einen flüchtigen Blick unter die Wolkendecken erlaubt.