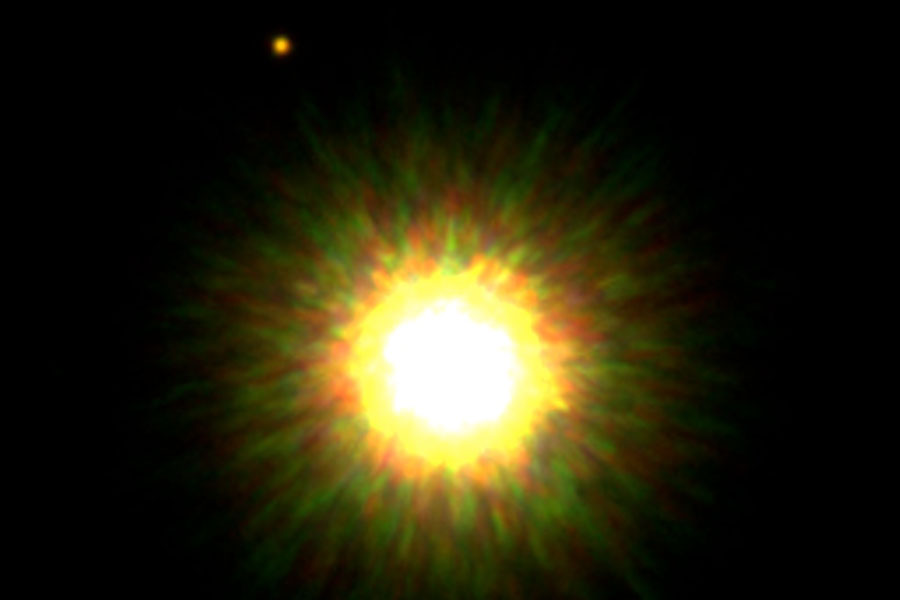

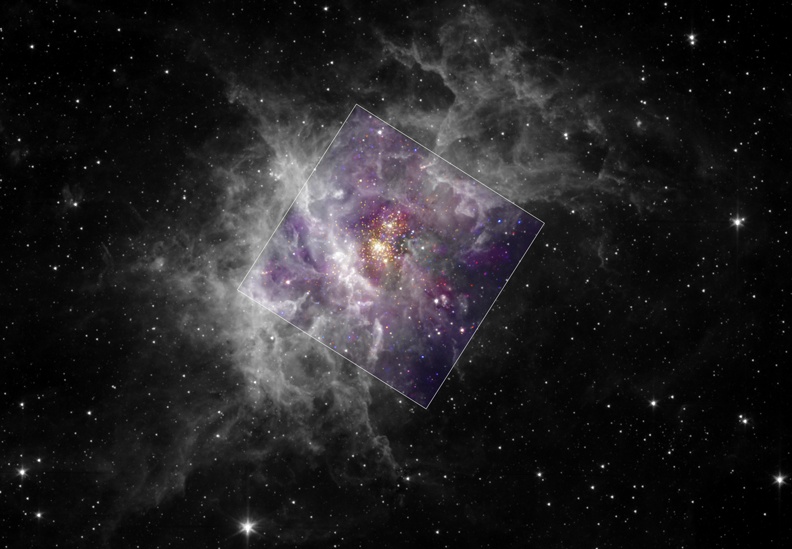

Credit und Bildrechte: ESO/J. Emerson/VISTA; Danksagung: Cambridge Astronomical Survey Unit

Im gehörnten Sternbild Einhorn (Monoceros) treiben staubige Ströme und neue Sterne. Sie gehören zur aktiven Region Monoceros R2, in der Sterne entstehen. Sie liegt in einer riesigen Molekülwolke. Die kosmische Szene wurde im nahen Infrarotlicht mit dem Teleskop VISTA für Durchmusterungen aufgenommen.

Der staubhaltige Nebel NGC 2170 leuchtet rechts neben der Mitte. Bilder im sichtbaren Licht zeigen ihn als einen Komplex aus bläulichen Reflexionsnebeln. Doch diese Ansicht im nahen Infrarot durchdringt alles. Sie zeigt verräterische Zeichen aktueller Sternbildung und massereicher junger Sterne. Sie sind im sichtbaren Licht vom Staub verdeckt.

Energiereiche Winde und die Strahlung heißer, junger Sterne formen das Aussehen der interstellaren Wolken. Die Region Monoceros R2 steht am Himmel in der Nähe des Sterne bildenden Orionnebels, doch sie ist fast doppelt so weit entfernt wie dieser – etwa 2700 Lichtjahre. In dieser Entfernung ist diese Ansicht etwa 80 Lichtjahre breit.