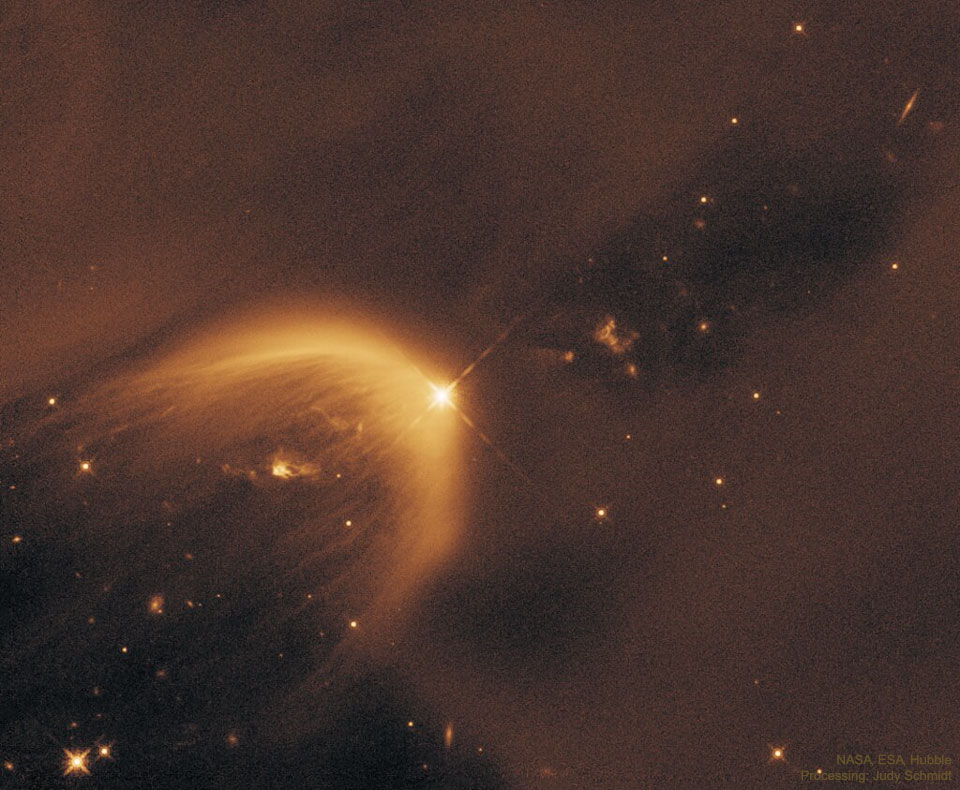

Bildcredit: Hubble-Vermächtnisteam, ESA, NASA

Die große Balkenspiralgalaxie NGC 1300 ist ungefähr 70 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie liegt am Ufer im Sternbild des Flusses Eridanus. Das Kompositbild der prächtigen Universumsinsel ist eines der größten Bilder, die das Weltraumteleskop Hubble je von einer ganzen Galaxie aufnahm.

Die Galaxie NGC 1300 ist mehr als 100.000 Lichtjahre breit. Das Hubblebild zeigt eindrucksvolle Details im markanten Zentralbalken und in den majestätischen Spiralarmen. Wenn man genau hinsieht, erkennt man im Kern der klassischen Balkenspirale eine interessante Region mit Spiralstruktur. Sie hat einen Durchmesser von etwa 3000 Lichtjahren. Derzeit ist nicht bekannt, ob NGC 1300 – wie viele Spiralgalaxien, auch unsere Milchstraße – ein sehr massereiches Schwarzes Loch im Zentrum enthält.