Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, ESO, Amateurdaten; Bearbeitung und Bildrechte: Robert Gendler und Roberto Colombari

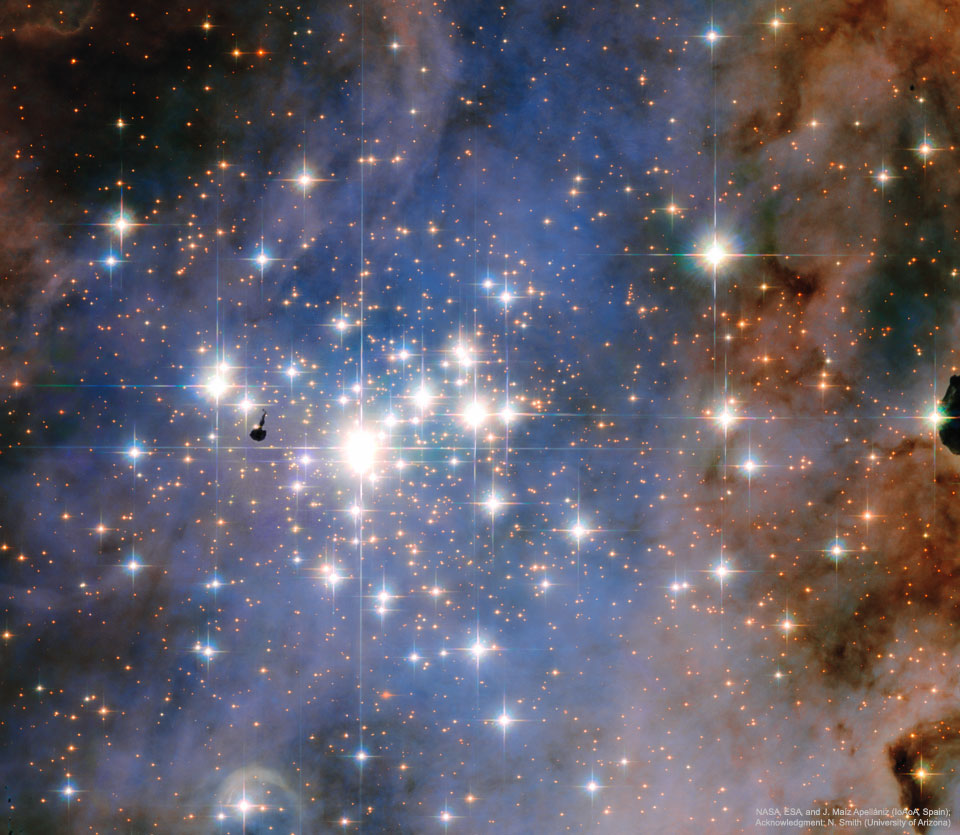

Beschreibung: Warum haben manche Spiralgalaxien einen Ring um die Mitte? M95 ist vor allen Dingen eines der nächstliegenden Beispiele einer großen, schönen Balkenspiralgalaxie. Auf dieser Kombination aus Bildern von Hubble und mehreren erdgebundenen Teleskopen sieht man ausladende Spiralarme, die von offenen Haufen aus hellen blauen Sternen markiert sind, außerdem dunkle Staubbahnen, das diffuse Leuchten von Milliarden blasser Sterne sowie einen kurzen Balken über dem Zentrum der Galaxie.

Viele Astronomen fasziniert jedoch der Ring um den Kern des Galaxienzentrums, den man knapp außerhalb des Zentralbalkens sieht. Die langfristige Stabilität dieses Ringes wird noch erforscht, doch Beobachtungen lassen die Vermutung zu, dass ihre gegenwärtige Helligkeit durch kurze Ausbrüche an Sternbildung zumindest verstärkt wird. M95 ist auch als NGC 3351 bekannt. Sie ist ungefähr 50.000 Lichtjahre groß und 30 Millionen Lichtjahre entfernt. Mit einem kleinen Teleskop sieht man sie im Sternbild Löwe (Leo).

Beinahe Hyperraum: APOD-Zufallsgenerator