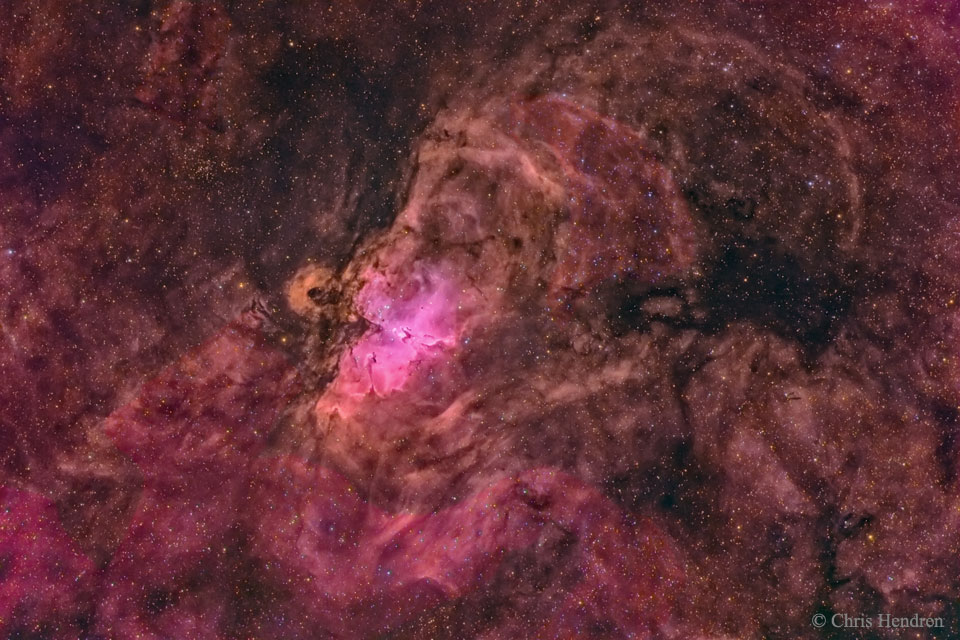

Bildcredit und Bildrechte: Chris Hendren

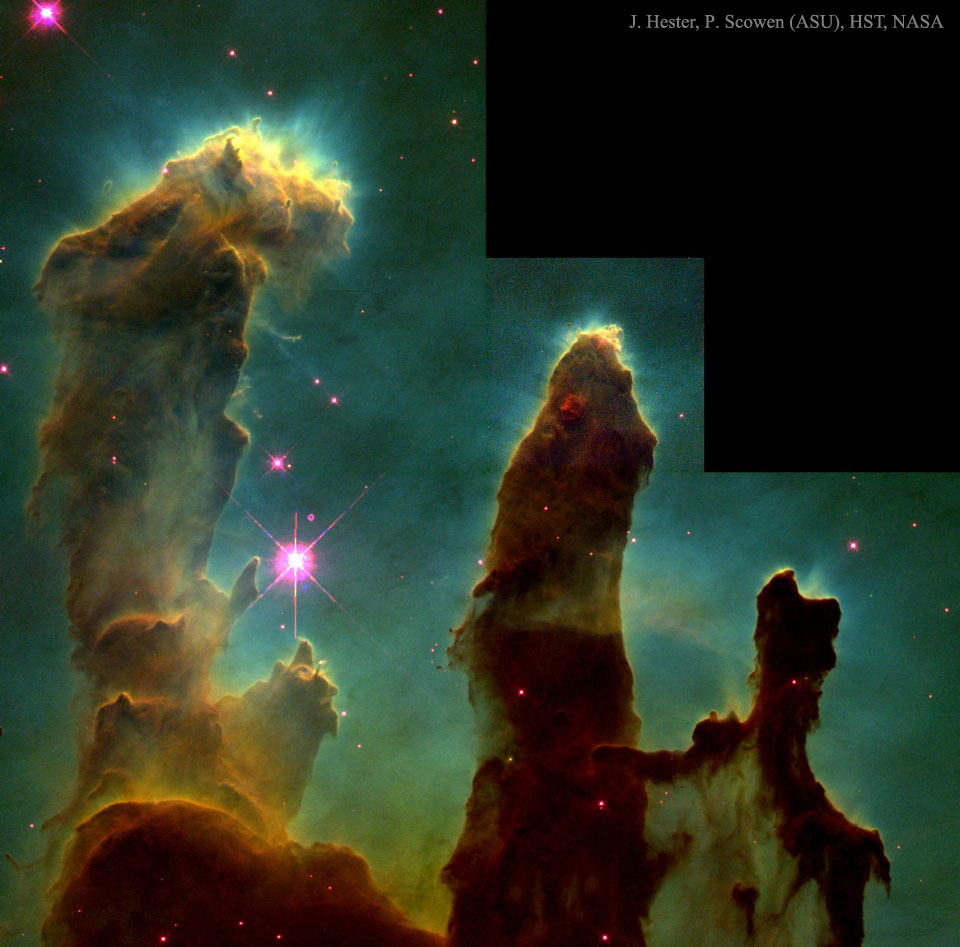

Was umgibt den berühmten Adlernebel? Im Inneren des Adlernebels liegen „Eier“ (EGGs). Sie sind verdampfende gasförmige Globulen. Diese Globulen befinden sich meist in gewaltigen Säulen aus Gas und Staub, in denen Sterne entstehen. Dieses Bild zeigt jedoch den eindrucksvollen Bereich um den Adlernebel, und zwar nicht nur die ganze Adlerform, sondern auch das riesige Volumen an leuchtendem Gas und dunklem Staub.

Der Adlernebel ist ein Emissionsnebel. Er ist als M16 katalogisiert und ungefähr 6500 Lichtjahre entfernt. Mit einem Fernglas sieht man ihn im Sternbild Schlange (Serpens). Das Bild zeigt zirka 80 Lichtjahre um den Nebel. Das kultige Zentrum des Adlernebels war Gegenstand vieler Beobachtungseinsätze von Observatorien am Boden und im Weltraum.