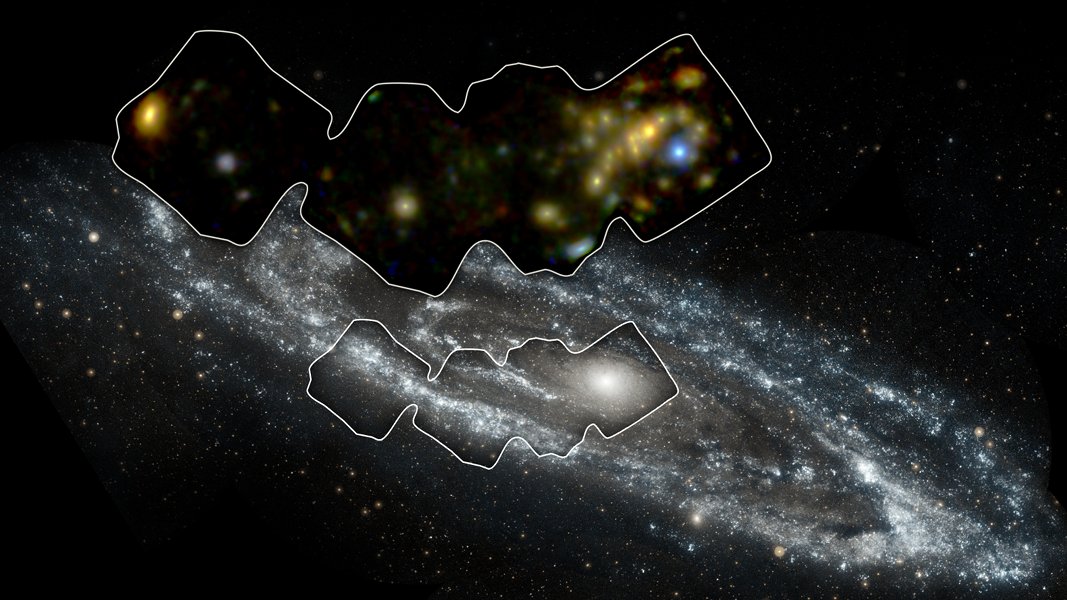

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, GALEX

Beschreibung: Wie sieht die Andromedagalaxie in Ultraviolettlicht aus? Hier dominieren junge blaue Sterne, die das galaktische Zentrum umkreisen. Die Andromedagalaxie ist auch als M31 bekannt und an die 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Verglichen mit anderen großen Galaxien ist sie wirklich sehr nahe.

Ihr Durchmesser beträgt etwa 230.000 Lichtjahre, daher benötigte das NASA-Satellitenteleskop Galaxy Evolution Explorer (GALEX) elf verschiedene Bildfelder, um im Jahr 2003 dieses wunderschöne Porträt der Spiralgalaxie im Ultraviolettlicht zu erstellen. Während auf Bildern in sichtbarem Licht die Spiralarme der Andromedagalaxie markant hervortreten, sehen ihre Arme im Ultraviolettlicht eher wie Ringe aus. Diese Ringe sind Orte mit intensiver Sternbildung und werden als Hinweis gedeutet, dass Andromeda vor mehr als 200 Millionen Jahren mit der kleineren benachbarten elliptischen Galaxie M32 kollidierte.

Die Andromedagalaxie und unsere eigene, vergleichbare Milchstraße sind die massereichsten Mitglieder der Lokalen Gruppe und kollidieren voraussichtlich in mehreren Milliarden Jahren – vielleicht etwa dann, wenn sich die Atmosphäre unserer Sonne ausdehnt, bis sie die Erde verschlingt.