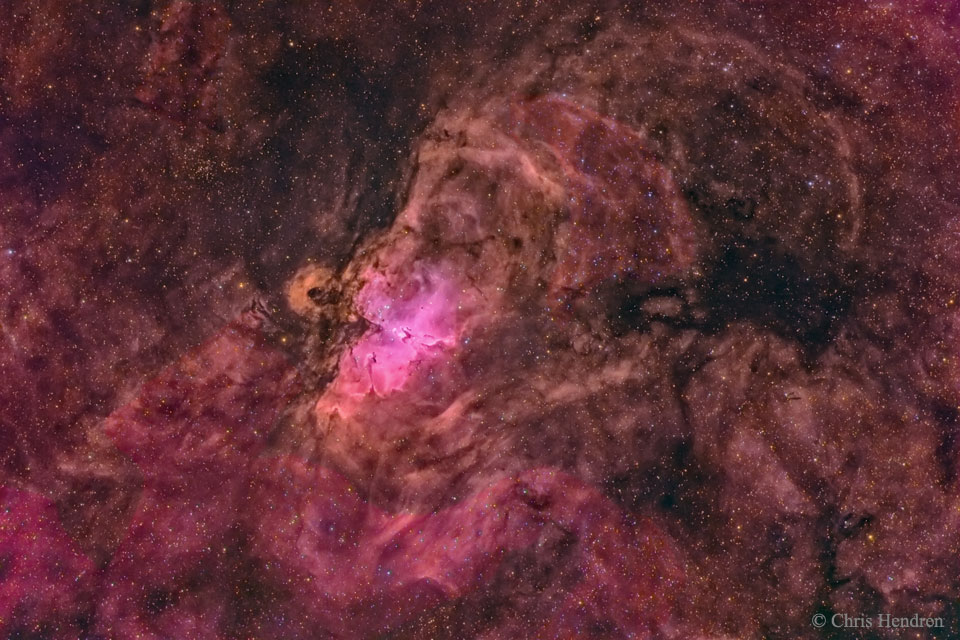

Bildcredit und Bildrechte: Sara Wager

Manchmal entstehen Sterne in Wänden. Es sind helle Wände aus interstellarem Gas. Diese Himmelslandschaft zeigt einen W-förmigen Emissionsrand. Er ist als Cygnus-Wand bekannt. Im Inneren entstehen Sterne. Der kosmische Grat ist Teil eines größeren Emissionsnebels. Sein Umriss führte zu seinem Namen Nordamerikanebel. Er ist etwa 20 Lichtjahre groß.

Das Bildmosaik zeigt eine Ionisationsfront. Es entstand aus Schmalbanddaten und betont das rötliche Leuchten ionisierter Atome von Wasserstoff. Das Leuchten entsteht, wenn die Atome mit Elektronen rekombinieren. Vorne liegen die detailreichen Silhouetten dunkler, staubiger Gestalten.

Die dunklen Formen wurden von der energiereichen Strahlung junger, heißer, massereicher Sterne in der Region geformt. Es sind Wolken aus kühlem Gas und Staub, in denen wahrscheinlich Sterne entstehen. Der Nordamerikanebel ist als NGC 7000 katalogisiert. Er ist ungefähr 1500 Lichtjahre entfernt.