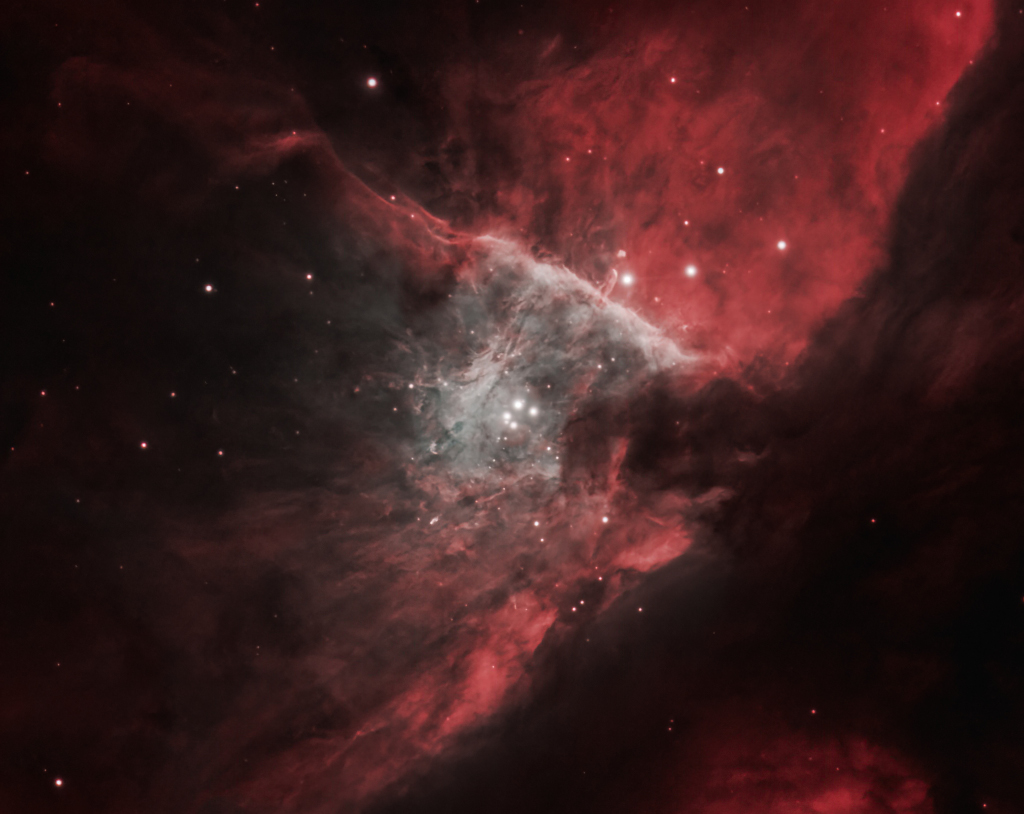

Bildcredit und Bildrechte: Tommy Lease (Astronomische Gesellschaft Denver)

Natürlich sind nicht alle Rosen rot, doch sie können trotzdem hübsch sein. Ähnlich den roten Rosen werden Himmelsobjekte wie der prächtige Rosettennebel und andere Sternentstehungsgebiete in astronomischen Bildern meist hauptsächlich in Rottönen gezeigt. Zum Teil ist das darauf zurückzuführen, dass die dominierende Strahlung im Nebel von Wasserstoffatomen stammt. Die stärkste optische Emissionslinie von Wasserstoff, auch bekannt als H-alpha, liegt im roten Bereich des Spektrums. Doch die Schönheit eines Emissionsnebels sollte nicht unbedingt nur im roten Licht bewundert werden. Auch andere Atome im Nebel werden von energiereichem Sternenlicht angeregt und erzeugen ebenfalls Emissionslinien.

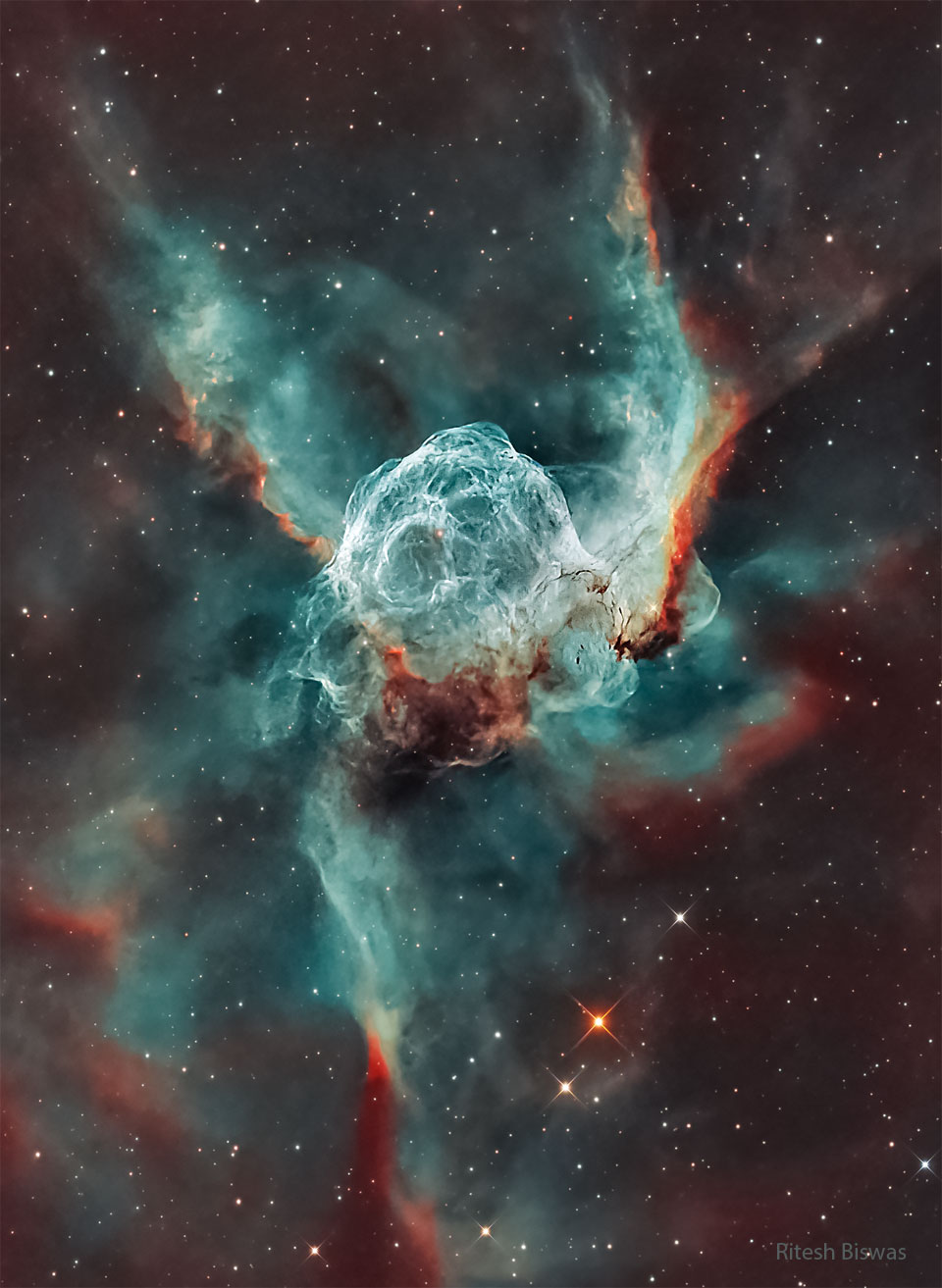

In dieser Nahaufnahme des Rosettennebels wurden Schmalbandaufnahmen in Breitbandfarben abgebildet. Das Bild zeigt Emissionen von Schwefel in rot, Wasserstoff in grün und Sauerstoff in blau. Dieses Farbschema, das die schmalen Emissionslinien der Atome (SHO) in Farben (RGB) umwandelt, kommt bei zahlreichen Hubble-Bildern von Emissionsnebeln zur Anwendung.

Die Aufnahme erstreckt sich über ca. 50 Lichtjahre quer durch das Zentrum des Rosettennebels. Der Nebel befindet sich in etwa 3000 Lichtjahren Entfernung im Sternbild Einhorn (Monoceros).