Bildcredit und Bildrechte: Carlo Dellarole, Andrea Demarchi

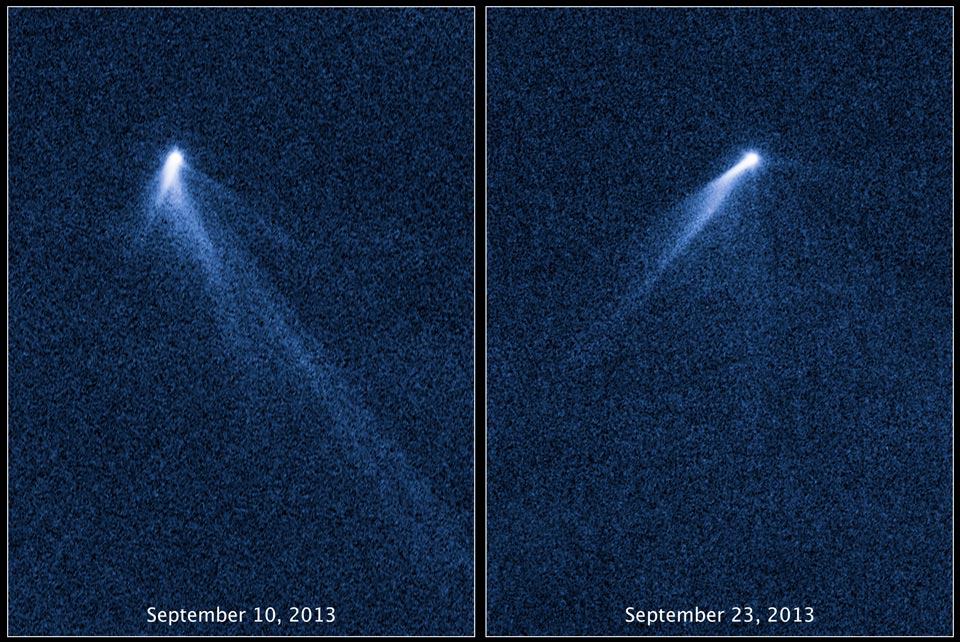

Am Montag, dem 26. Jänner, erreichte der gut beobachtete Asteroid 2004 BL86 die geringste Entfernung zu unserem Planeten. Der Abstand betrug etwa 1,2 Millionen Kilometer. Das ist ungefähr die 3,1-fache Distanz zwischen Erde und Mond oder 4 Lichtsekunden.

Der Asteroid wanderte schnell über den Nachthimmel der Erde. Er hinterließ am 27. Jänner auf einer 40 Minuten belichteten Aufnahme diesen Streifen. Das Bild entstand im italienischen Piemont. Das Sichtfeld zeigt den Sternhaufen M44 im Krebs. Er ist auch als Praesepe (Krippe) bekannt.

Asteroid und M44 begegnen einander natürlich nur scheinbar. Der Haufen liegt zufällig fast in einer Sichtlinie mit dem erdnahen Asteroiden. Die tatsächliche Entfernung zwischen dem Sternhaufen und dem Asteroiden beträgt zirka 600 Lichtjahre.

Doch die Annäherung an den Planeten Erde ermöglichte detailreiche Radarbilder mit einer Antenne des Deep Space Network der NASA im kalifornischen Goldstone. Darauf ist zu erkennen, dass der Asteroid einen Mond besitzt.