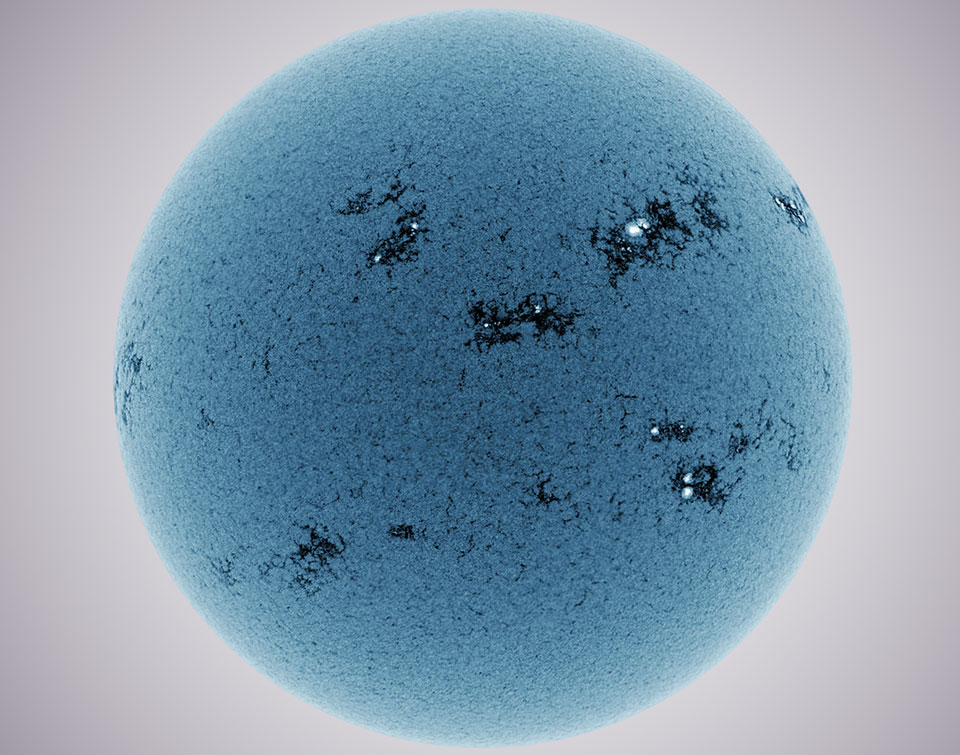

Bildcredit und Bildrechte: Alan Friedman (Averted Imagination)

Unsere Sonne ist keine gigantische Heidelbeere. Sie kann aber so dargestellt werden, dass sie der winzigen Frucht ähnlich sieht. Dazu bildet man sie in einer spezifischen Farbe des extremen Violettlichts ab. Dieses Licht wird als CaK bezeichnet. Es wird von ionisiertem Kalzium in der Sonnenatmosphäre abgestrahlt, das in sehr geringen Mengen vorkommt. Dann wird das Bild in Falschfarben umgekehrt.

Diese Sonnendarstellung ist wissenschaftlich interessant. Dabei tritt nämlich ein Kanal der Sonnenchromosphäre ziemlich markant hervor, in dem die Sonne eine rissige Oberfläche zeigt. Kühle Sonnenflecken erscheinen merklich heller. Die umgebenden heißen aktiven Regionen sind deutlich dunkler.

Die Sonne ist derzeit kurz vor dem Aktivitätsmaximum ihres 11 Jahre dauernden Zyklus. Letzte Woche stieß sie mächtige Eruptionen aus. In Zeiten hoher Aktivität können Ströme energiereicher Sonnenteilchen die Magnetosphäre der Erde treffen und spektakuläre Polarlichter auslösen.