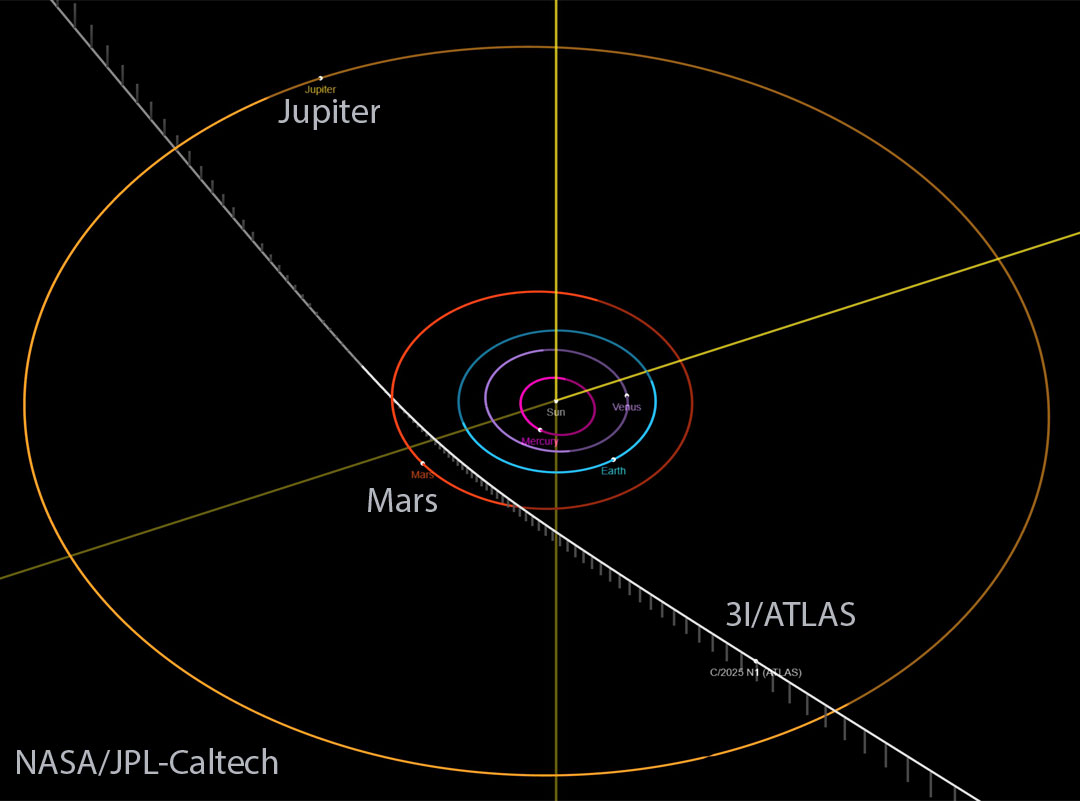

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech

Er kam aus den Tiefen des Alls. Zur Zeit fliegt ein Objekt von außerhalb des Sonnensystems mit hoher Geschwindigkeit vorbei. Wegen seiner gasförmigen Koma wurde es als Komet klassifiziert, doch 3I/ATLAS ist erst das dritte identifizierte Objekt, das von so weit herkommt.

Die Bahn des Kometen ist in der hier gezeigten Karte weiß dargestellt, die Bahnen von Jupiter, Mars und Erde in Gelb, Rot und Blau. Momentan ist Komet 3I/ATLAS etwa gleich weit von der Sonne entfernt wie Jupiter. Ende Oktober erreicht er innerhalb des Marsorbits den sonnennächsten Punkt seiner Bahn. 3I/ATLAS wird nahe an Mars und Jupiter vorbeifliegen, kommt aber nicht in die Nähe der Erde.

Der Ursprung von Komet 3I/ATLAS bleibt unbekannt. Obwohl die anfängliche Aktivität auf einen relativ normalen Kometen hinweist, werden die Beobachtungen zu Natur und Zusammensetzung von 3I/ATLAS auf jeden Fall weitergehen.

Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages