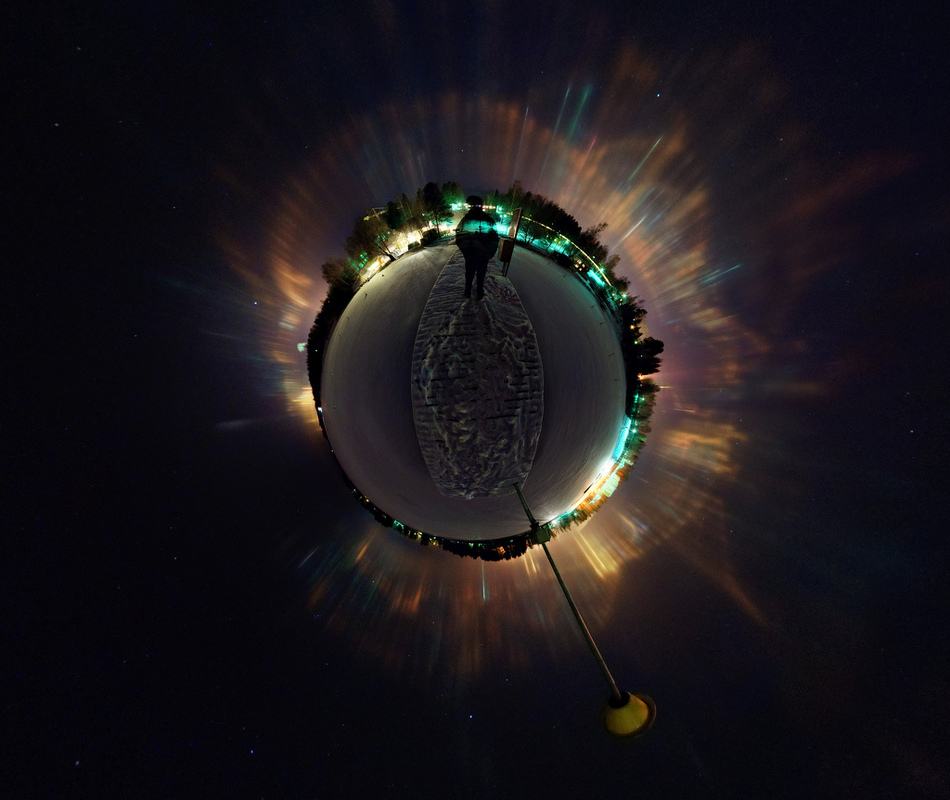

Bildcredit und Bildrechte: Cui Yongjiang

Am 25. Jänner flutete lang nach Sonnenuntergang ein ungewöhnlich intensives rotes Nachthimmellicht den Himmel dieser Landschaft. Die Szenerie mit Blick nach Süden wurde lange belichtet. Die Fotografie entstand mit einer Digitalkamera in der Provinz Yunnan im Südwesten von China.

Das schwelende Nachthimmellicht war mit bloßem Auge bestenfalls schwach sichtbar. Es entstand durch Chemilumineszenz. Das Luftleuchten entsteht etwa in der Höhe von Polarlichtern, wenn Luft durch Licht chemisch angeregt wird. Es ist auf der ganzen Erde zu beobachten. Die chemische Energie stammt von der extremen Ultraviolettstrahlung der Sonne.

Trotz der leuchtenden Atmosphäre stieg das Band der Milchstraße in dieser Nacht deutlich vom Horizont auf. Am oberen Bildrand gleißt der helle Stern Sirius. Das Luftleuchten und der sternklare Himmel spiegeln sich lieblich in den gewässerten Reisterrassen von Yuanyang.