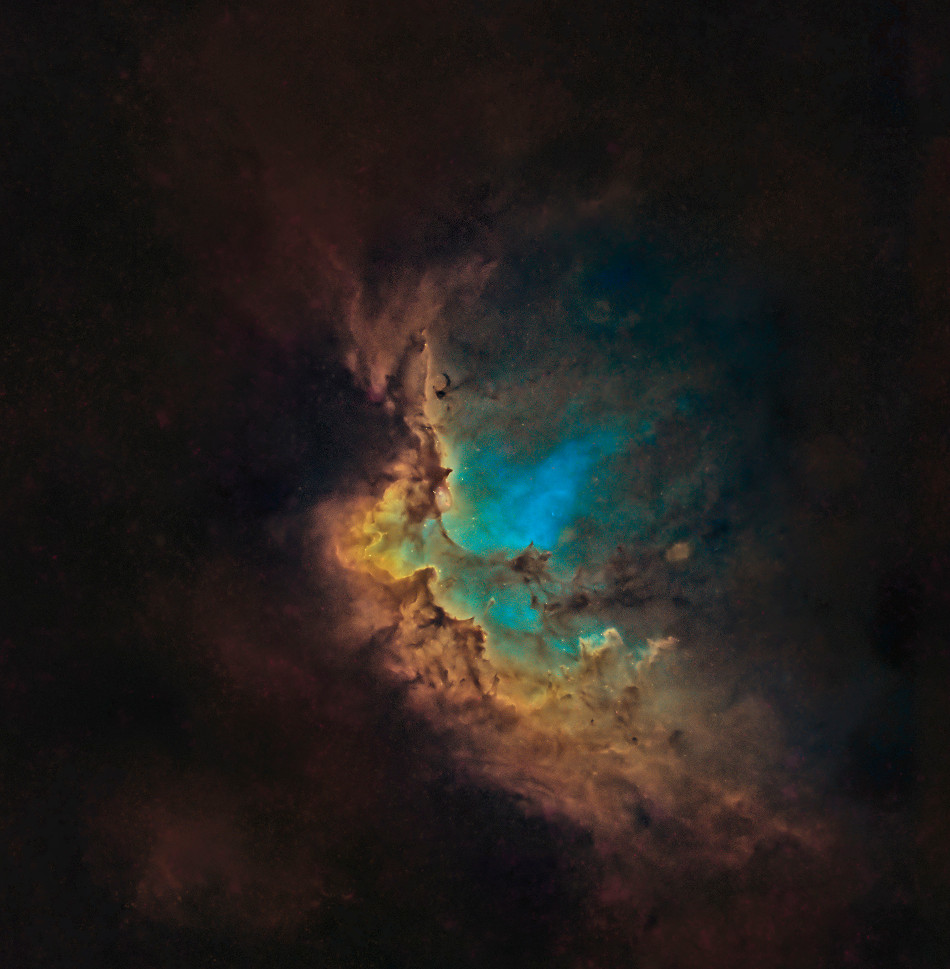

Bildcredit und Bildrechte: Rolando Ligustri (CARA-Projekt, CAST)

Am 19. Oktober gibt es auf dem Mars eine guter Gelegenheit, um den Kometen C/2013 A1 Siding Spring zu beobachten. Der Besucher im inneren Sonnensystem wandert an diesem Tag nur 132.000 Kilometer entfernt am Roten Planeten vorbei. Das entspricht einer Beinahe-Kollision. Es ist nur wenig mehr als ein Drittel der Distanz zwischen Erde und Mond.

Der Komet wurde im Jänner 2013 von Robert McNaught am australischen Siding-Spring-Observatorium entdeckt. Schon jetzt sehen Bewohner der Südhalbkugel der Erde prächtige Ansichten des Kometen. Dieser Schnappschuss mit Teleskop vom 19. August zeigt die weißliche Koma und den gebogenen Staubschweif am Südhimmel. Das Sichtfeld enthält auch die Kleine Magellansche Wolke sowie die Kugelsternhaufen 47 Tucanae (rechts) und NGC 362 (links oben).

Sorgt ihr euch um die Raumsonden in der Umlaufbahn des Planeten Mars? Streifende Staubteilchen des Kometen könnten sie tatsächlich gefährden. Daher planen die Satelliten-Controller, die Marssonden beim nahen Vorbeiflug auf die rückwärtige Seite des Planeten zu lenken.