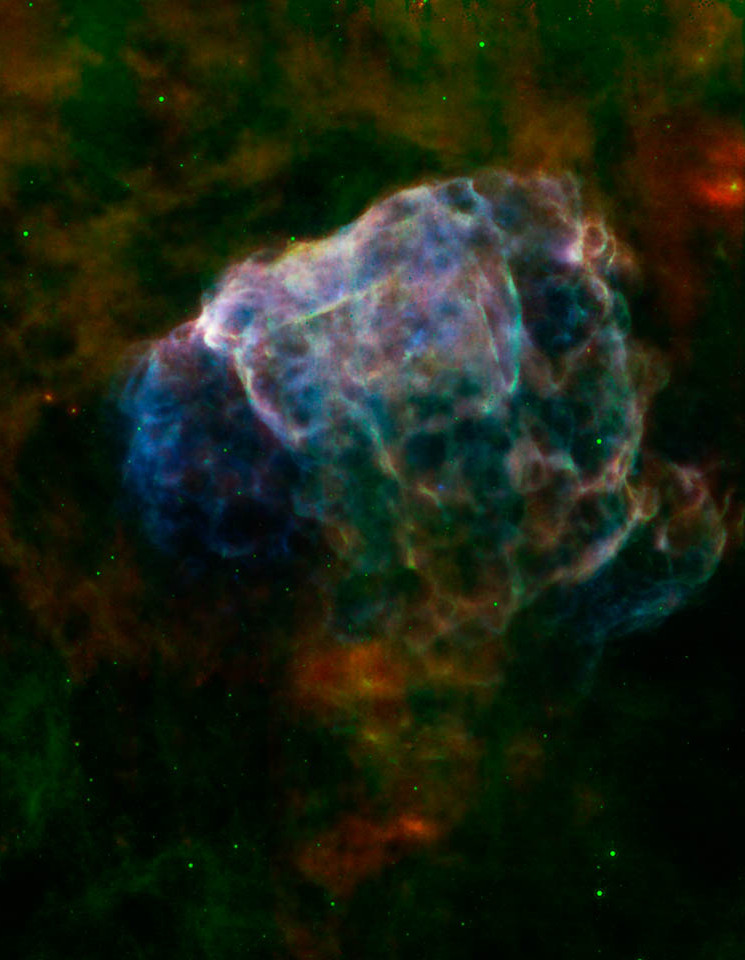

Bildcredit: Röntgen: NASA/CXC/IAFE/ G. Dubner et al., ESA/XMM-Newton; Infrarot: NASA/ESA/JPL-Caltech/GSFC/ R. Arendt et al.

Der Supernovaüberrest Puppis A entstand durch die Explosion eines massereichen Sterns. Er breitet sich ins interstellare Medium aus. Seine Entfernung beträgt etwa 7000 Lichtjahre. In dieser Distanz ist die Sondierung in Falschfarben der komplexen Expansion etwa 180 Lichtjahre groß.

Das Bild basiert auf den vollständigsten Daten, die bislang in Röntgen- und Infrarotlicht erhoben wurden. Die Röntgendaten stammen von Chandra und XMM/Newton, die Infrarot-Daten vom Weltraumteleskop Spitzer.

Das faserartige Röntgenlicht ist in Blau abgebildet. Es stammt von Gas, das durch die Stoßwelle der Supernova aufgeheizt wurde. Das rot und grün dargestellte Infrarotlicht stammt von warmem Staub. Die hellen Pastelltöne zeigen Regionen, wo sich komprimiertes Gas und aufgewärmter Staub mischen.

Die Supernova wurde durch einen Kollaps im massereichen Sterneninneren ausgelöst. Ihr Licht erreichte die Erde vor etwa 3700 Jahren. Der Supernovaüberrest Puppis A ist weiterhin eine starke Quelle am Röntgenhimmel.