Jupiter hat Polarlichter. Wie auf der Erde spielt das Magnetfeld des Gasriesen eine Rolle. Es lenkt geladene Teilchen der Sonne zu den Polen. Wenn diese Teilchen auf die Atmosphäre treffen, schlagen sie vorübergehend Elektronen aus den Gasmolekülen. Elektromagnetische Kräfte ziehen diese Elektronen zurück. Wenn die Elektronen rekombinieren, bilden sie mit den Atomkernen wieder neutrale Atome und Moleküle. Dabei entsteht ein Polarlicht.

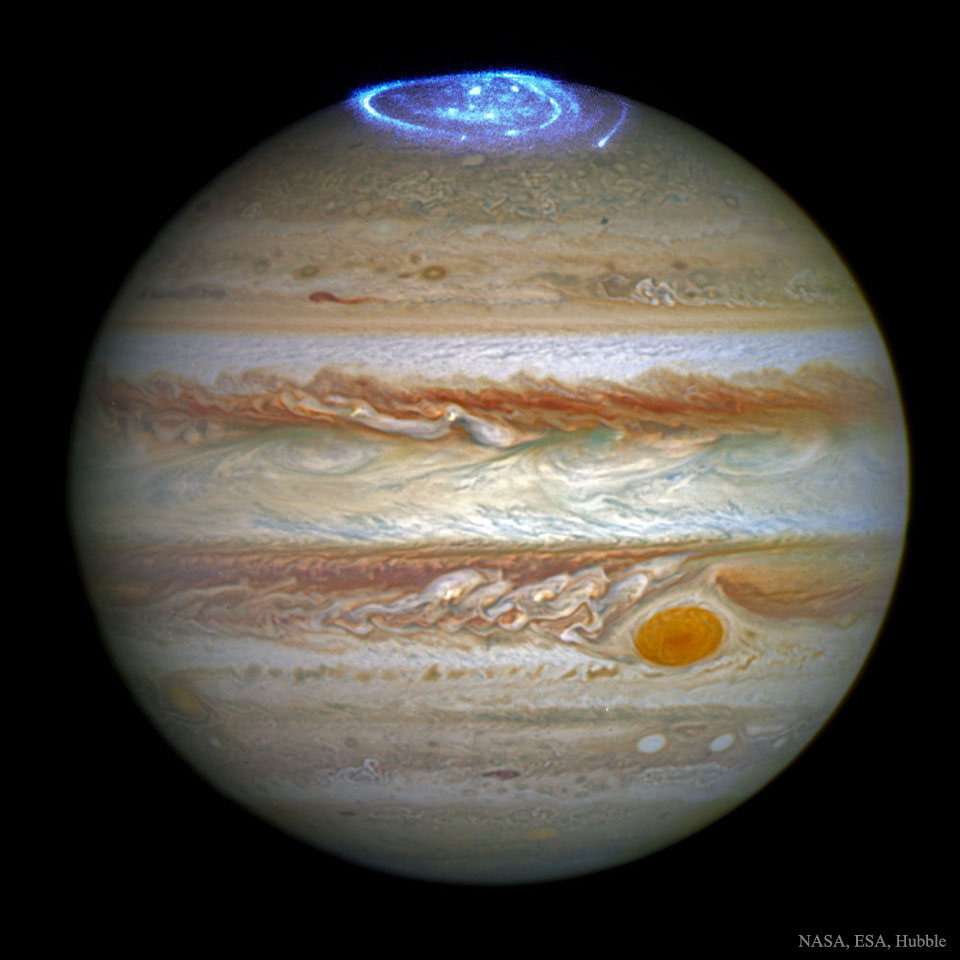

Das Kompositbild wurde kürzlich veröffentlicht. Es entstand mit dem Weltraumteleskop Hubble und zeigt die Polarlichter im UV-Licht. Sie verlaufen in ringförmigen Schichten um den Pol. Anders als Polarlichter auf der Erde bilden Jupiters Polarlichter mehrere helle Streifen und Flecken. Der große Rote Fleck ist rechts unten zu sehen.

Kürzlich traten bei Jupiter besonders starke Polarlichter auf. Zum Glück geschah das letzte Woche, als die NASA-Raumsonde Juno bei Jupiter ankam. Juno beobachtete den Sonnenwind, als sie sich Jupiter näherte. Das führt dazu, dass wir alle Polarlichter besser verstehen, auch auf der Erde.