Bildcredit und Bildrechte: Alex Cherney (Terrastro, TWAN)

Am 15. Juli traf ein alter Sichelmond am Osthorizont auf die wandernden Planeten Venus und Jupiter. Die südliche Himmelsansicht der lang erwarteten Konjunktion in der Dämmerung zeigt auch den Sternhaufen der Plejaden sowie die hellen Sterne Aldebaran und Beteigeuze. Sie standen am Himmel in einer Reihe.

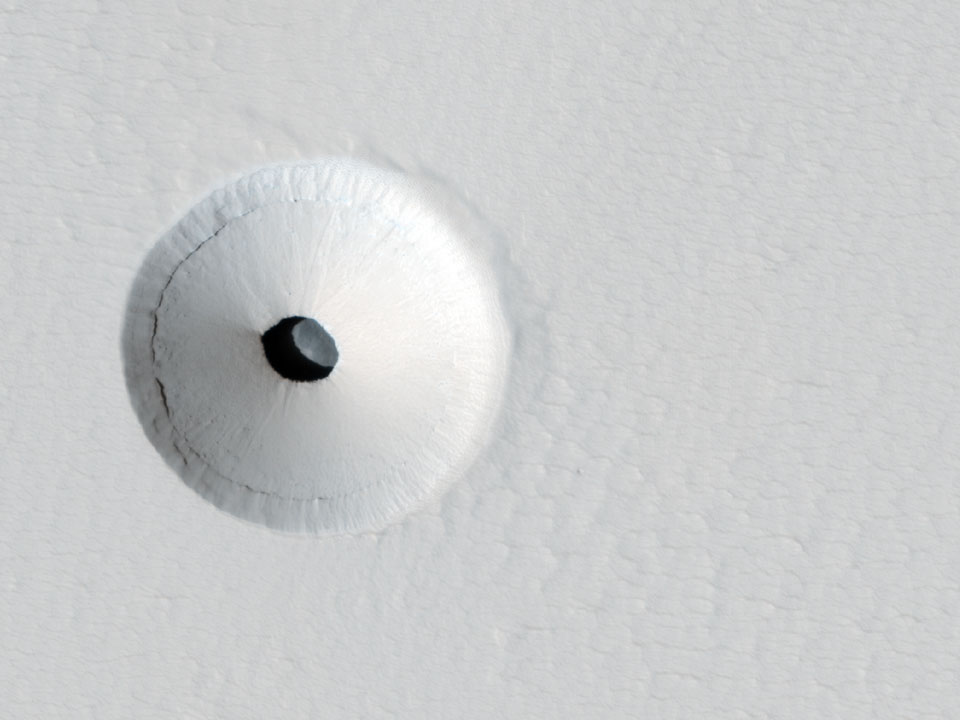

Wenn ihr den Mauspfeil über das Bild schiebt, erkennt ihr leicht die Sterne und Sternbilder. Das Radioteleskop vorne ist die Parkes-Antenne im australischen New South Wales. Sie hat einen Durchmesser von 64 Metern.

Die große, schwenkbare Antenne ist nicht nur für die Erforschung des fernen Universums in Radio-Wellenlängen bekannt. Sie sorgte auch für einen außergewöhnlich guten Fernsehempfang vom Mond. Am 21 Juli 1969 empfing die Schüssel Übertragungen vom Mond. Das ermöglichte den Menschen auf dem Planeten Erde die Beobachtung der Mondbegehung bei Apollo 11.