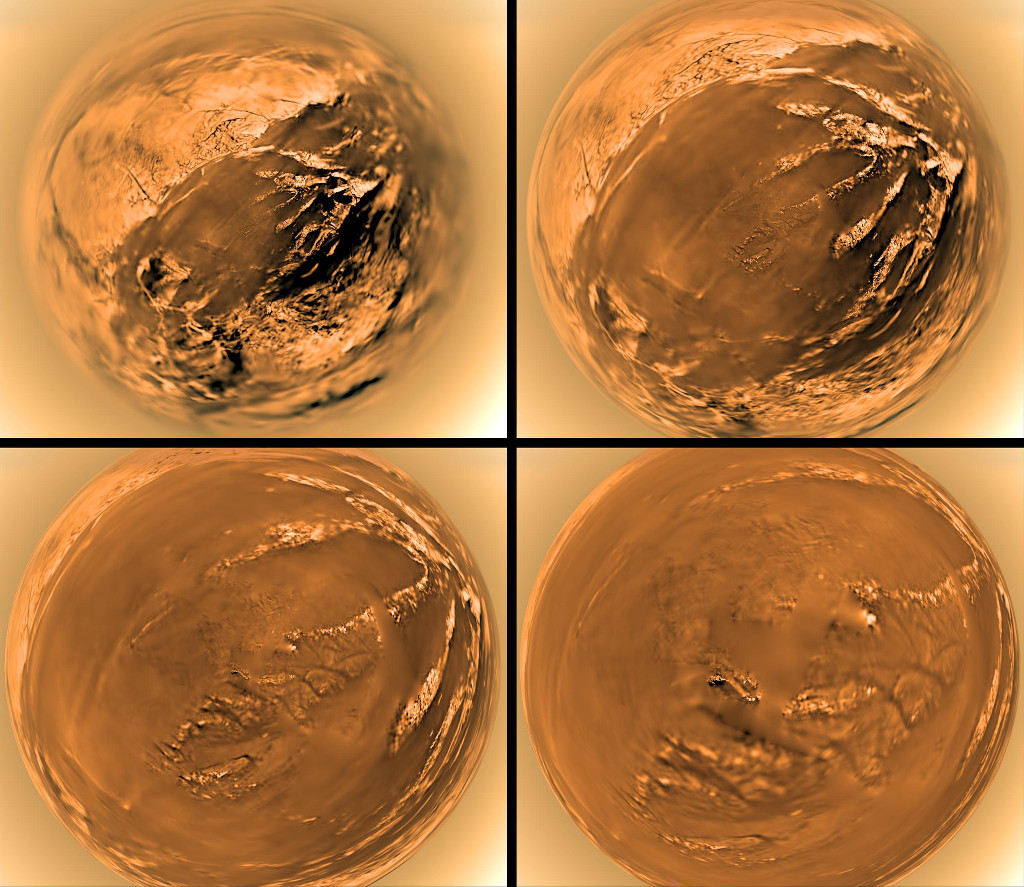

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS/DLR/IDA/PSI

Ceres ist der größte Körper im Asteroidengürtel. Welches Geheimnis birgt sie? Um das herauszufinden, schickte die NASA die Roboter-Raumsonde Dawn. Sie soll die rätselhafte, 1000 Kilometer große Welt erforschen und kartieren. Ceres kreist zwischen Mars und Jupiter. Sie ist offiziell als Zwergplanet kategorisiert. Doch sie wurde noch nie detailliert abgebildet.

Oben seht ihr ein Video aus 20 Bildern. Es wurde vor einer Woche bei Dawns Annäherung aufgenommen. Nun konkurriert es mit den besten Bildern von Ceres, die je mit dem Weltraumteleskop Hubble entstanden sind. Das Video zeigt genug Details der Oberfläche, um ihre Rotationsperiode von 9 Stunden zu erkennen.

Die Raumsonde Dawn erreicht Ceres planmäßig Anfang März. Sie passt dann ihre Geschwindigkeit an, um diesen bisher unerforschten Körper zu umrunden. Die Bilder und Daten, die sie sammelt, sollen der Menschheit nicht nur Ceres‘ Natur und Vergangenheit erklären, sondern auch die frühe Geschichte des ganzen Sonnensystems.