Bildcredit und Bildrechte: Tony Hallas

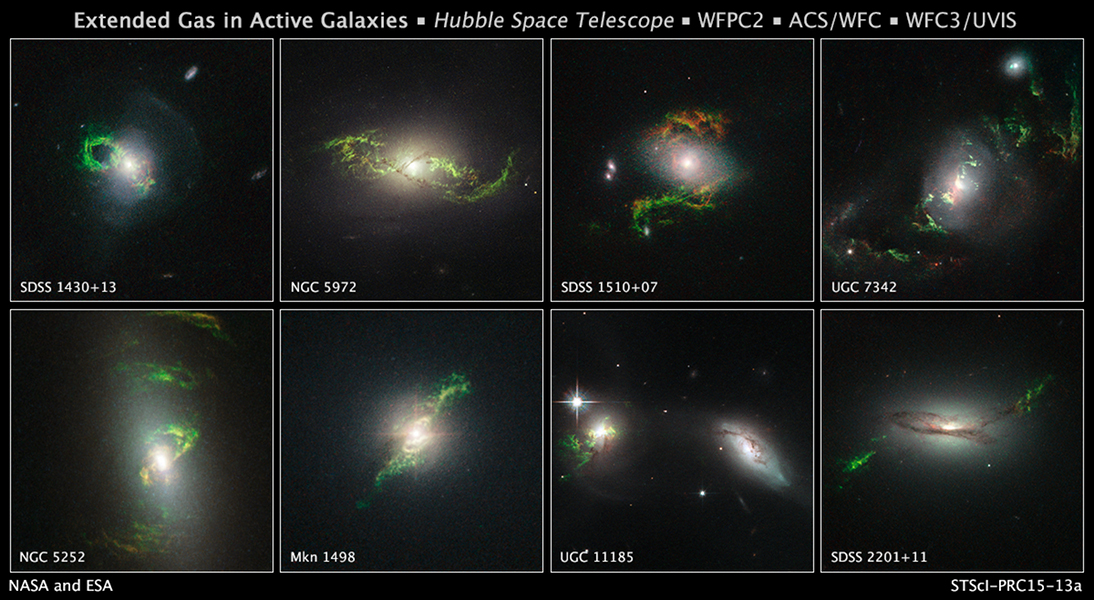

Die beliebte Balkenspiralgalaxie NGC 2903 ist nur etwa 20 Millionen Lichtjahre entfernt. Sie leuchtet im nördlichen Frühlingssternbild Löwe, oben im Löwenkopf. Manche sehen in diesem Teil des Sternbildes ein verkehrtes Fragezeichen oder eine Sichel. NGC 2903 ist auf der Nordhalbkugel eine der helleren Galaxien. Doch zum allgemeinen Erstaunen fehlt sie in Charles Messiers Katalog nebeliger Himmelsobjekte.

Dieses Bild entstand mit einem kleinen Teleskop auf der Erde. Es zeigt die prachtvollen Spiralarme der Galaxie. Sie sind von jungen, blauen Sternhaufen und rötlichen Sternbildungsregionen gesäumt. Auch faszinierende Details im hellen Kern von NGC 2903 sind abgebildet. Sie zeigen eine beachtliche Mischung alter und junger Sternhaufen mit gewaltigen Staub- und Gaswolken.

NGC 2903 zeigt nahe der Mitte eine außergewöhnlich hohe Sternbildungsaktivität. Sie leuchtet auch in den Wellenlängen von Radiostrahlung, Infrarot– und Ultraviolettlicht sowie Röntgenstrahlung. Ihr Durchmesser beträgt etwa 80.000 Lichtjahre. Damit ist NGC 2903 nur ein wenig kleiner als unsere Milchstraße.