Bildcredit und Bildrechte: Craig Stocks

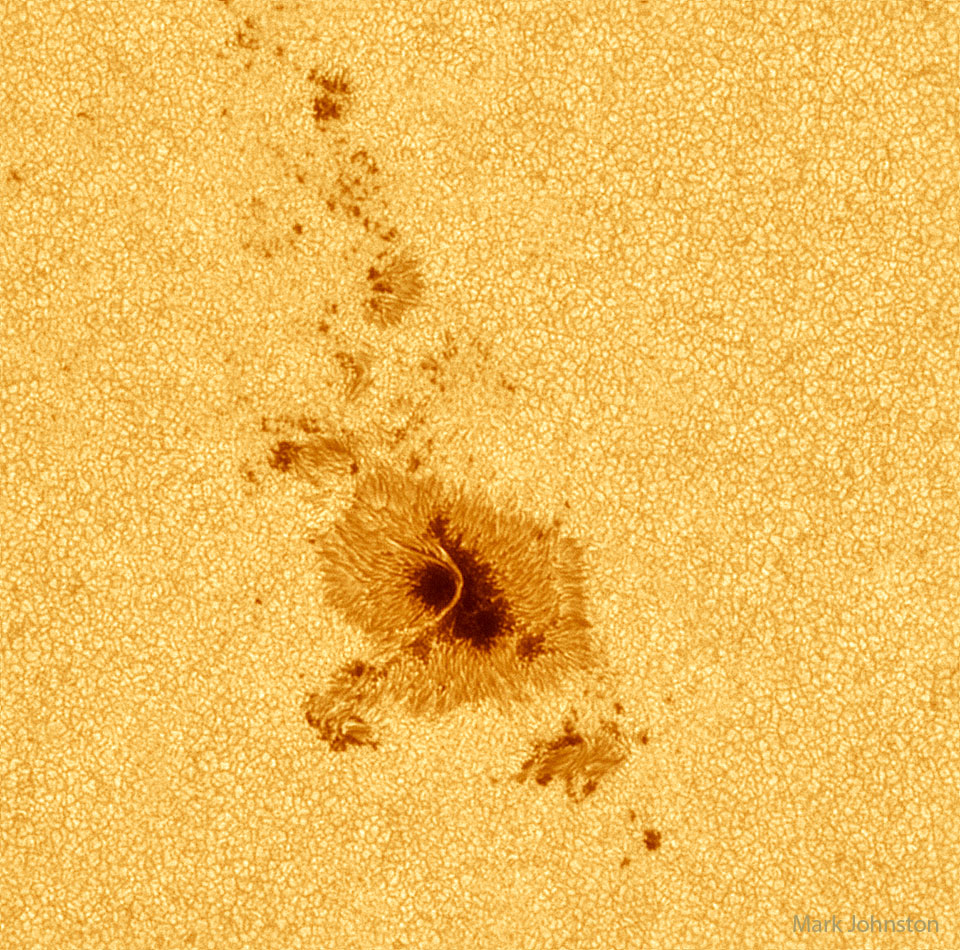

Dieser kosmische Schnappschuss wurde mit Schmalbandfiltern fotografiert. Er zeigt ein Sichtfeld im Sternbild Schwan (Cygnus), das etwa so groß ist wie der Vollmond. Das Bild betont den hellen Rand eines ringartigen Nebels, der durch das Leuchten von ionisiertem Schwefel, Wasserstff und Sauerstoff erkennbar ist.

In die interstellaren Gas- und Staubwolken der Region sind komplexe, leuchtende Bögen eingebettet. Es sind Abschnitte von Blasen oder Hüllen aus Material, das vom Wind des Wolf-Rayet-Sterns WR 134 mitgerissen wird. WR 134 ist der hellste Stern in der Bildmitte. Seine geschätzte Entfernung beträgt etwa 6000 Lichtjahre, somit ist das Bild mehr als 50 Lichtjahre breit.

Massereiche Wolf-Rayet-Sterne stoßen ihre äußeren Hüllen mit mächtigen Sternwinden ab, nachdem sie ihren Nuklearbrennstoff mit einer gewaltigen Geschwindigkeit verbrannt haben. Oft wird diese Schlussphase in der Entwicklung massereicher Sterne mit einer aufsehenerregenden Supernovaexplosion beendet. Die Sternwinde und die finalen Supernovae reichern das interstellare Material mit schweren Elementen an, die in künftige Generationen von Sternen eingebettet werden.