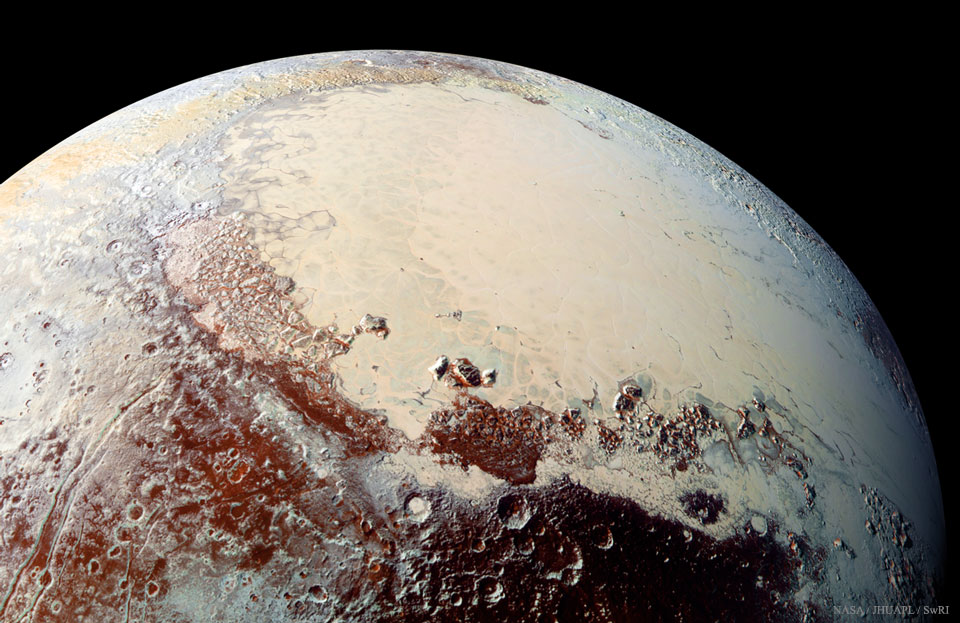

Bildcredit: NASA, Johns Hopkins U./APL, Southwest Research Inst.

Gibt es auf Pluto einen Ozean unter Sputnik Planitia? Das Bild stammt von New Horizons. Die ungewöhnlich glatte, goldene Fläche ist 1000 Kilometer groß. Sie ist anscheinend in Konvektionszellen unterteilt. Wie entstand diese Region? Die Antwort einer Hypothese lautet: Sie entstand durch einen großen Einschlag. Dieser wirbelte einen etwa 100 km tiefen Ozean aus Salzwasser unter der Oberfläche durch.

Das Bild zeigt Sputnik Planitia. Die Ebene ist Teil der größeren, herzförmigen Tombaugh Regio. Das Bild vom letzten Juli zeigt echte Details in verstärkten Farben. Inzwischen ist die Roboter-Raumsonde New Horizons auf dem Weg zu neuen Abenteuern. Die überraschenden Merkmale auf Plutos Oberfläche werden mit Computern modelliert. Das führt wahrscheinlich zu einer genaueren Vermutung, was darunter liegt.