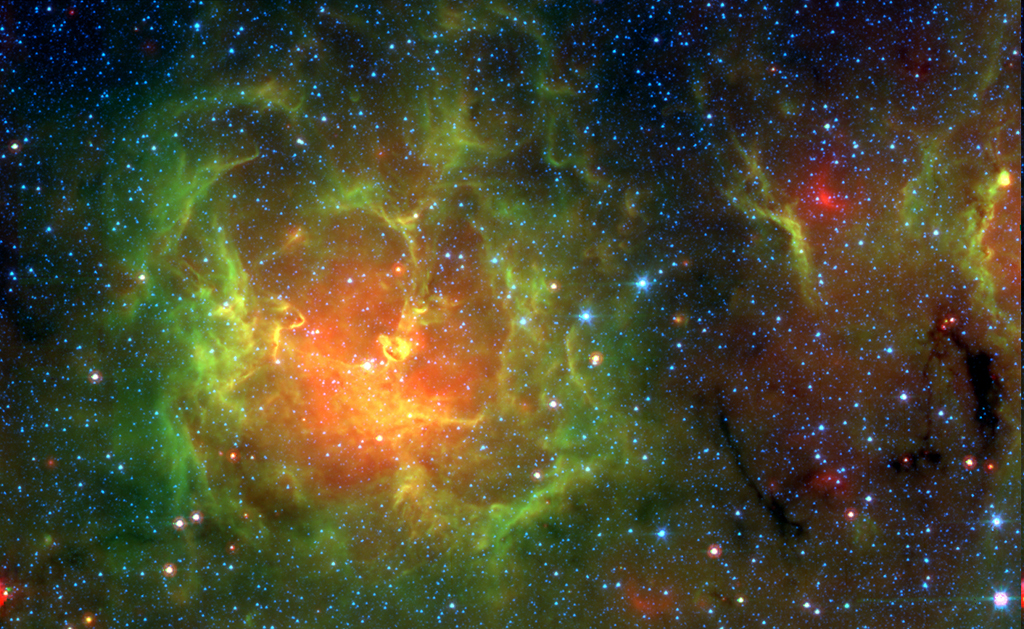

Bildcredit: J. Rho (SSC/Caltech), JPL-Caltech, NASA

Beschreibung: Der Trifidnebel ist auch als Messier 20 bekannt und mit einem kleinen Teleskop leicht zu finden. Er ist ein beliebtes Ziel im nebelreichen Sternbild Schütze. Bilder in sichtbarem Licht zeigen den Nebel durch dunkle undurchsichtige Staubbahnen dreigeteilt, doch dieses durchdringende Infrarotbild zeigt Fasern aus leuchtenden Staubwolken und jungen Sternen.

Das spektakuläre Falschfarbenbild verdanken wir dem Weltraumteleskop Spitzer. Astronomen verwendeten die Spitzer-Infrarotbilddaten, um neu entstandene und keimende Sterne zu zählen, die sonst in den Entstehungs-Gas- und Staubwolken dieser faszinierenden Sternkrippe verborgen sind.

Der hier gezeigte Trifidnebel ist etwa 30 Lichtjahre groß und nur 5500 Lichtjahre entfernt.