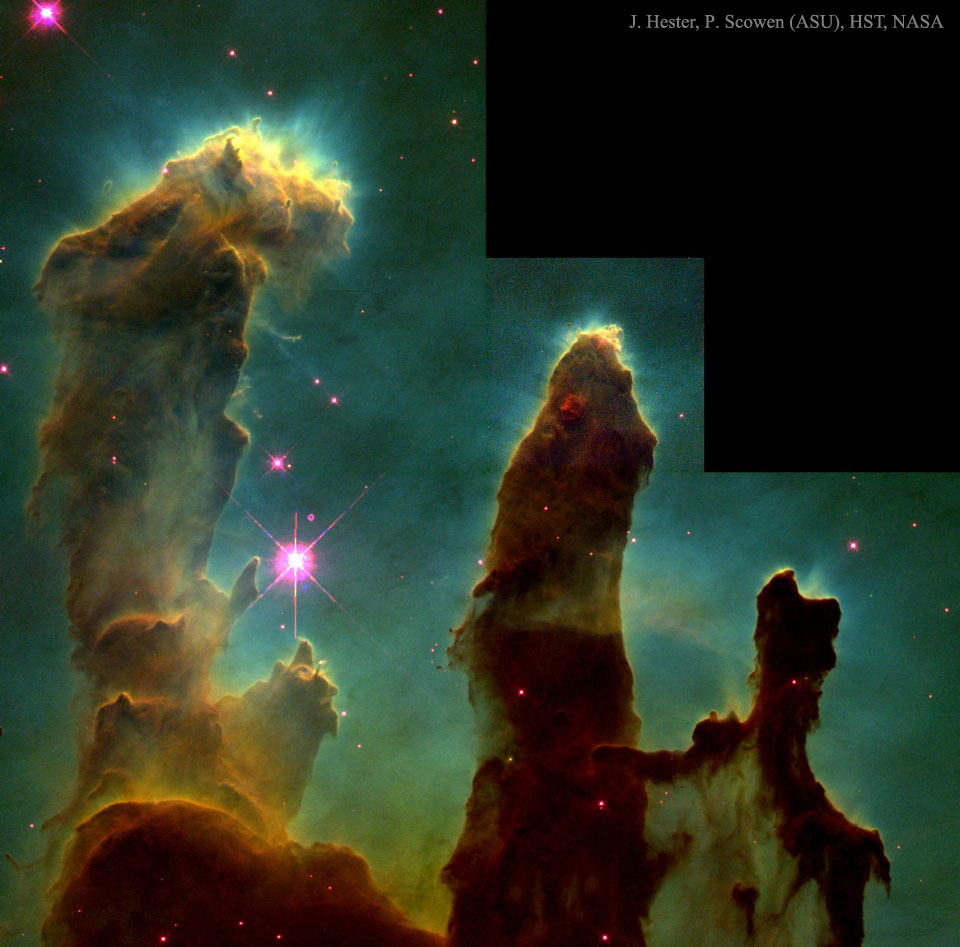

Illustrationscredit: Alex H. Parker (Southwest Research Institute)

Makemake ist der zweithellste Zwergplanet im Kuipergürtel. Er hat einen Mond, der als MK2 bezeichnet wird. Die kohlschwarze Oberfläche von MK2 reflektiert zwar Sonnenlicht. Doch der Mond ist etwa 1300 Mal dunkler als der Körper, um den er kreist. Trotzdem wurde er entdeckt, als man Makemake mit dem Weltraumteleskop Hubble beobachtete.

Die Technik, mit der man nach Begleitern suchte, war dieselbe, mit der man Plutos kleine Begleiter fand, die kaum zu sehen waren. Wie bei Pluto und seinen Monden wird bei weiteren Beobachtungen von Makemake und seinem Mond die Masse und Dichte des ganzen Sonnensystems gemessen. So wollen wir die fernen Welten besser verstehen.

Diese Illustration zeigt Größe und Kontrast von MK2 im Vergleich zu Makemake. MK2 ist etwa 160 km groß, Makemake misst 1400 km. Die Szene liegt am unerforschten Rand des Sonnensystems. So eine Ansicht könnte eine Raumsonde beobachten, die zum Licht der blassen Sonne in der Milchstraße zurückblickt. Die Sonne ist mehr als 50 Mal weiter von Makemake entfernt als vom Planeten Erde.