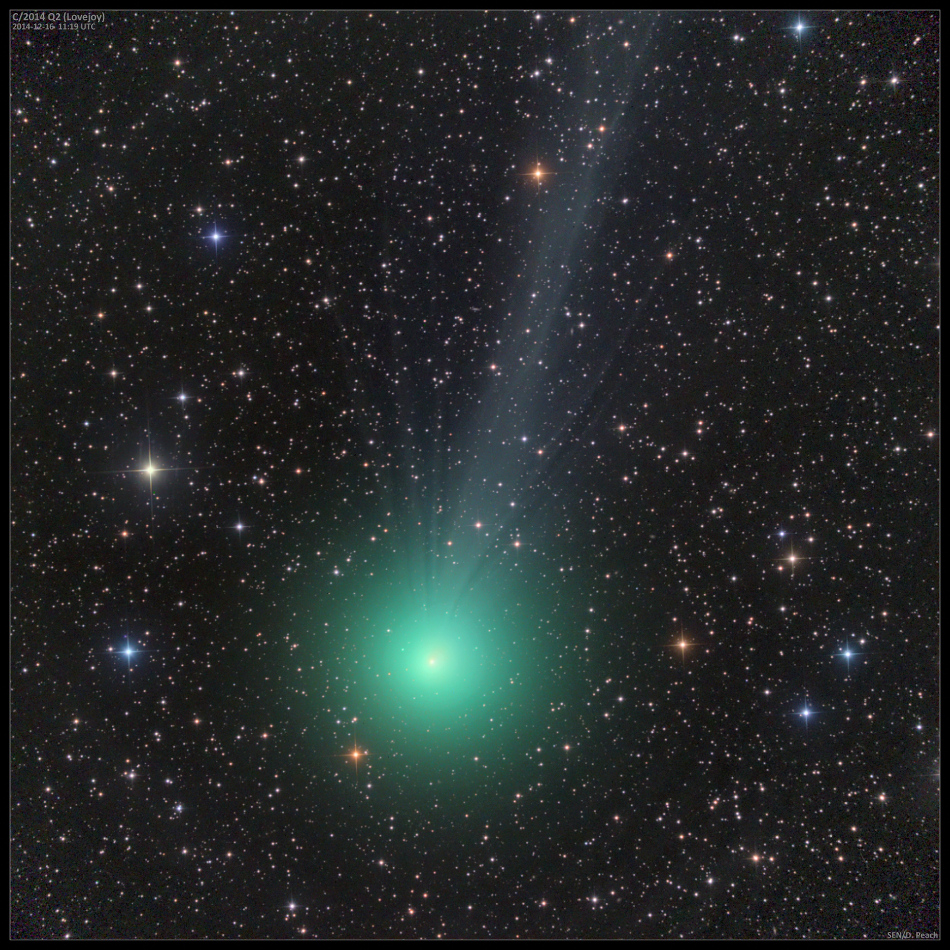

Bildcredit und Bildrechte: Dieter Willasch (Astro-Cabinet)

Komet Lovejoy sieht man jetzt mit bloßem Auge. Wenn ihr den Kometen sehen wollt, geht einfach etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang hinaus. Sucht nach einem unscharfen Fleck rechts neben dem Gürtel des Orion. Ein Fernglas und eine Sternkarte helfen dabei.

Das Bild des Kometen C/2014 Q2 (Lovejoy) wurde vor drei Tagen fotografiert. Er zog fast vor M79 vorbei. M79 ist ein Kugelsternhaufen. Er ist der helle Fleck links über der grünlichen Koma des Kometen.

Der Kern des Kometen Lovejoy ist ein gewaltiger schmutziger Eisberg. Er verströmt Gas in einen langen, komplexen Ionenschweif, der sich über das Bild ausbreitet.

Der Komet nähert sich der Sonne. Beobachter der Nordhalbkugel sehen ihn im Jänner vielleicht noch besser. Er geht dann früher auf und wird – hoffentlich – noch heller.