Bildcredit und Bildrechte: Adam Block, Mt. Lemmon SkyCenter, Universität von Arizona

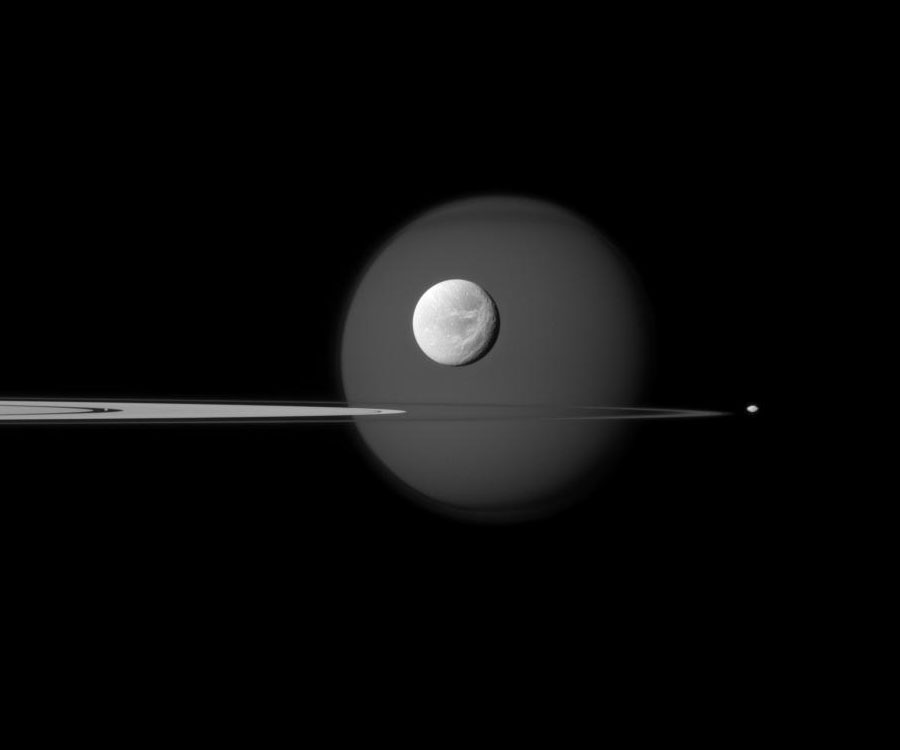

Gespenstische Formen spuken scheinbar in dieser sternklaren Weite und treiben im königlichen Sternbild Kepheus durch die Nacht. Natürlich sind es kosmische Staubwolken, die im schwach reflektierten Sternenlicht gerade noch sichtbar sind. Die Wolken sind weit von eurer Nachbarschaft auf dem Planeten Erde entfernt.

Der Spuk lauert 1200 Lichtjahre entfernt am Rand der Kepheus-Fackel, das ist ein Molekülwolkenkomplex. Der geisterhafte Nebel und die relativ isolierte Bok-Globule, die auch als vdB 141 oder Sh2-136 bekannt ist, sind in der Bildmitte. Sie sind größer als 2 Lichtjahre. Der Kern der dunklen Wolke rechts kollabiert. Wahrscheinlich ist er ein Doppelsternsystem in einer frühen Entwicklungsphase.

Könnten die spukhaften Formen sprechen, dann würden sie vielleicht ein fröhliches Halloween wünschen.