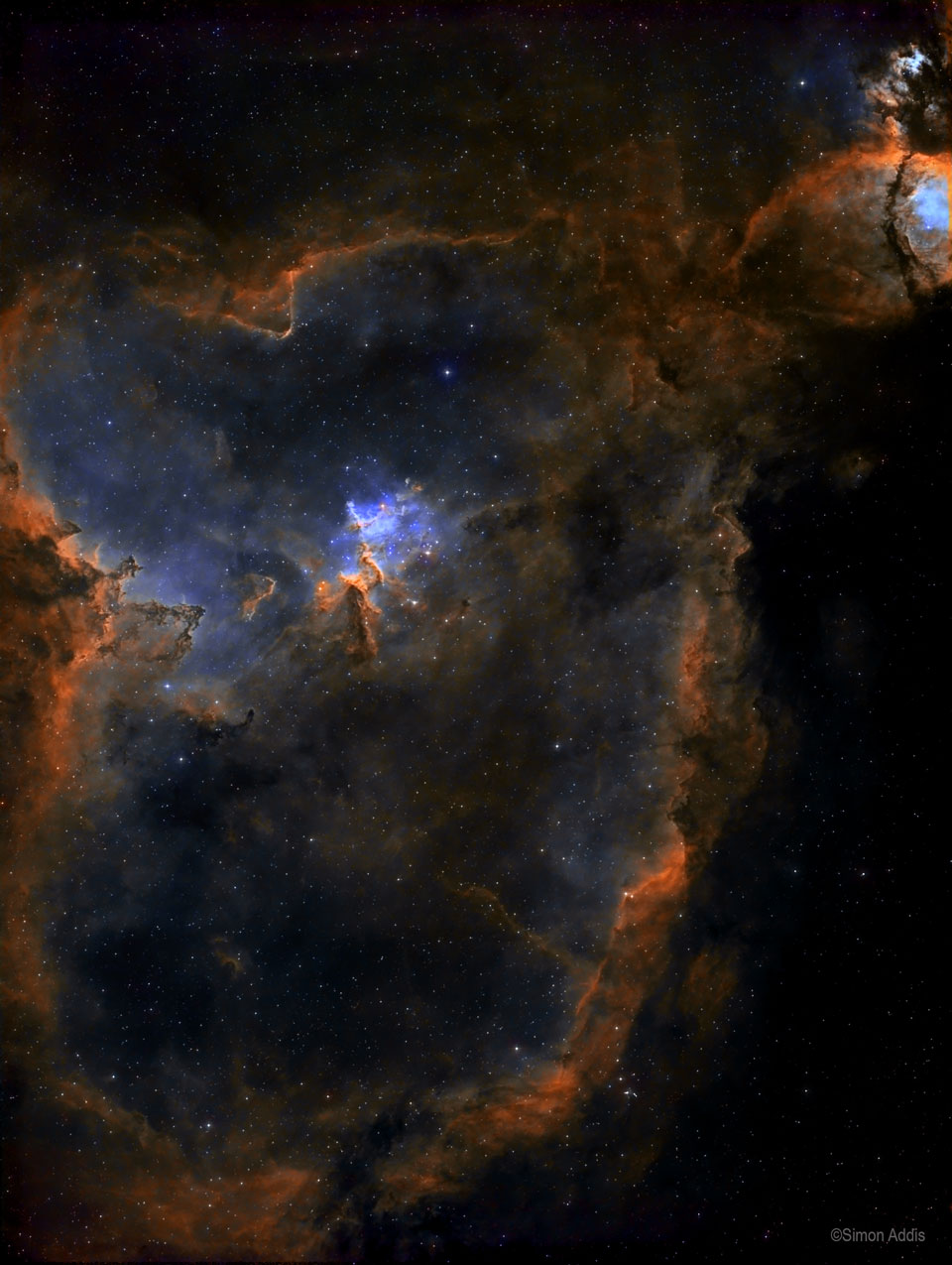

Bildrechte: Simon Addis

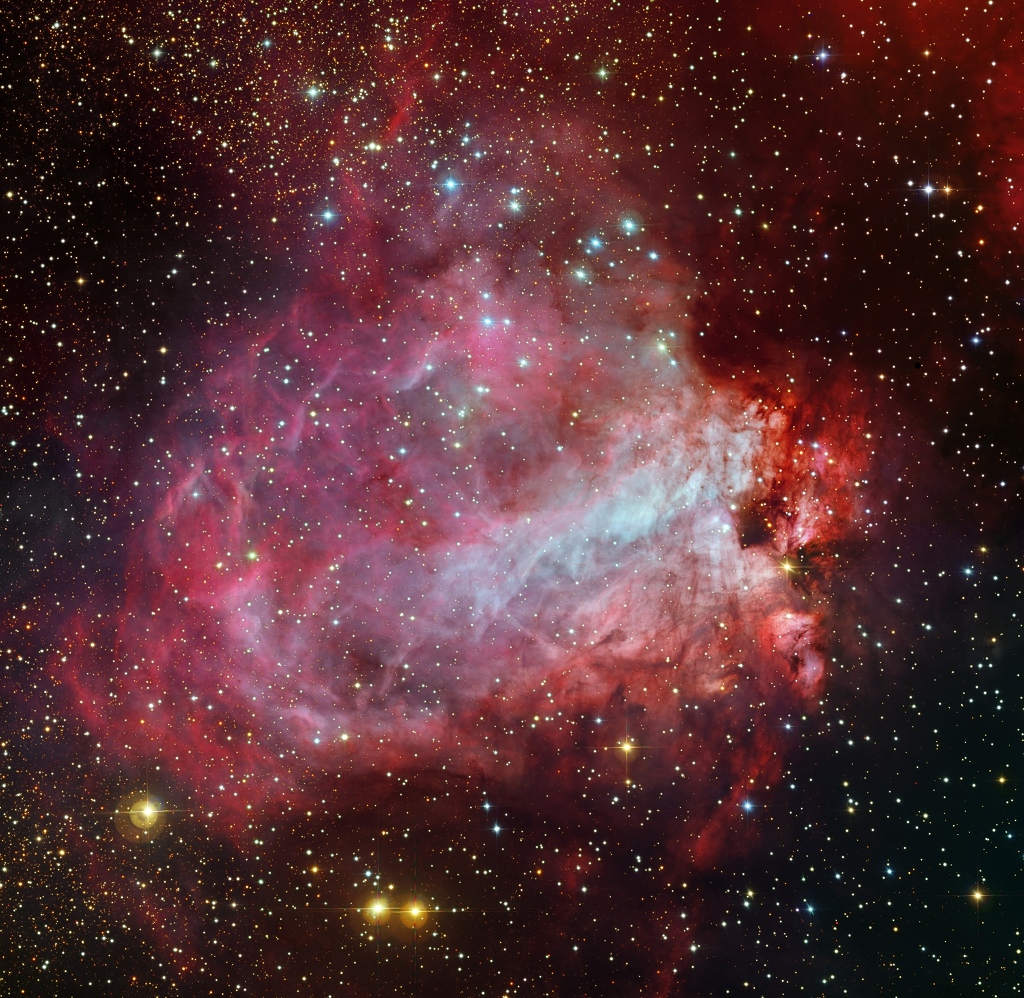

Was ist im Inneren des Herznebels? Der große Emissionsnebel IC 1805 sieht so ähnlich aus wie ein menschliches Herz. Er leuchtet hell in rotem Licht, das vom häufigsten Element abgestrahlt wird: von Wasserstoff. Das rote Leuchten und die Gesamtform sind durch eine kleine Sterngruppe mitten im Herznebel entstanden. Dort liegen die jungen Sterne des offenen Sternhaufens Melotte 15. Sie erodieren mit energiereichem Licht und Sternwinden einige malerische Staubsäulen.

Der offene Sternhaufen enthält einige sehr helle Sterne mit fast 50 Sonnenmassen, dazu viele blasse Sterne, die nur den Bruchteil einer Sonnenmasse haben. Außerdem fehlt ein Mikroquasar, der vor Millionen Jahren aus dem Haufen geschleudert wurde. Der Herznebel ist etwa 7500 Lichtjahre entfernt. Er liegt im Sternbild Kassiopeia. Rechts oben befindet sich der Fischkopfnebel.