Was seht ihr, wenn ihr die Erde an Bord der Internationalen Raumstation ISS umkreist? Ihr hättet einige erstaunliche Ausblicke. So einer wurde Mitte 2015 auf diesem atemberaubenden Bild fotografiert.

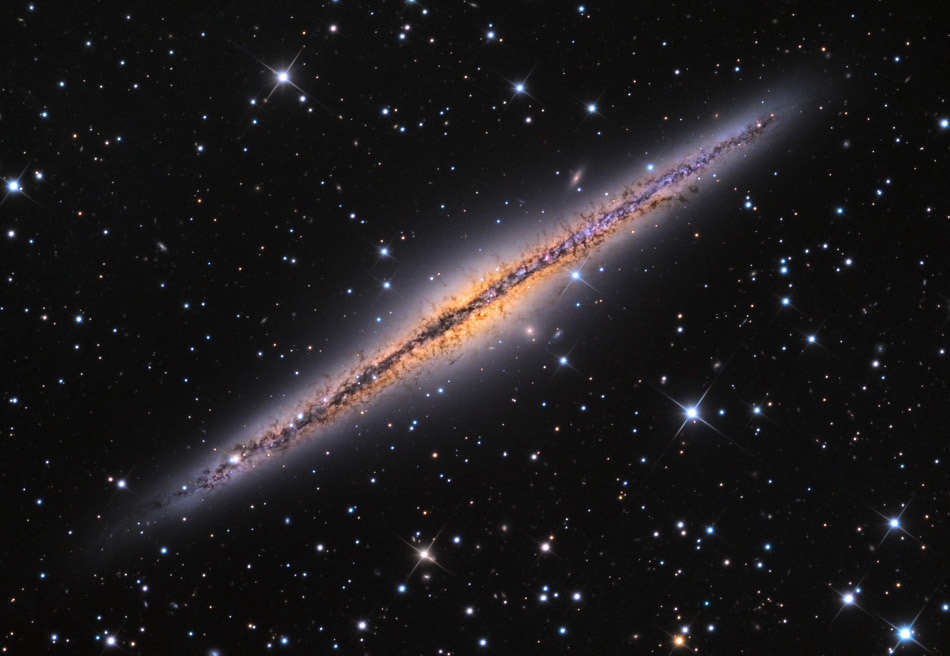

Oben seht ihr Teile der Raumstation, zum Beispiel Solarpaneele. Unter der Station verläuft das Band unserer Milchstraße. Darin leuchtet das kombinierte Licht von Milliarden Sternen. Es ist stellenweise durch Wolken aus dunklem Staub gedämpft. Das Band aus rotem Licht unter der Milchstraße ist Nachthimmellicht. Dort wurde die Erdatmosphäre von der Sonne angeregt und leuchtet nun in spezifischen Farben. Unter dem roten schimmert grünes Nachthimmellicht. Darunter liegt unsere Erde.

Zwischen Tag und Nacht verläuft der Terminator. Das ist die Schattengrenze. Man sieht sie am Horizont. Wolken sprenkeln den Planeten. Rechts unten ist das Licht eines hellen Blitzes zu sehen. Seit dem Jahr 2000 genießen Astronautinnen aus der ganzen Welt auf der Raumstation zwischen ihren Arbeitsblöcken solche Aussichten.