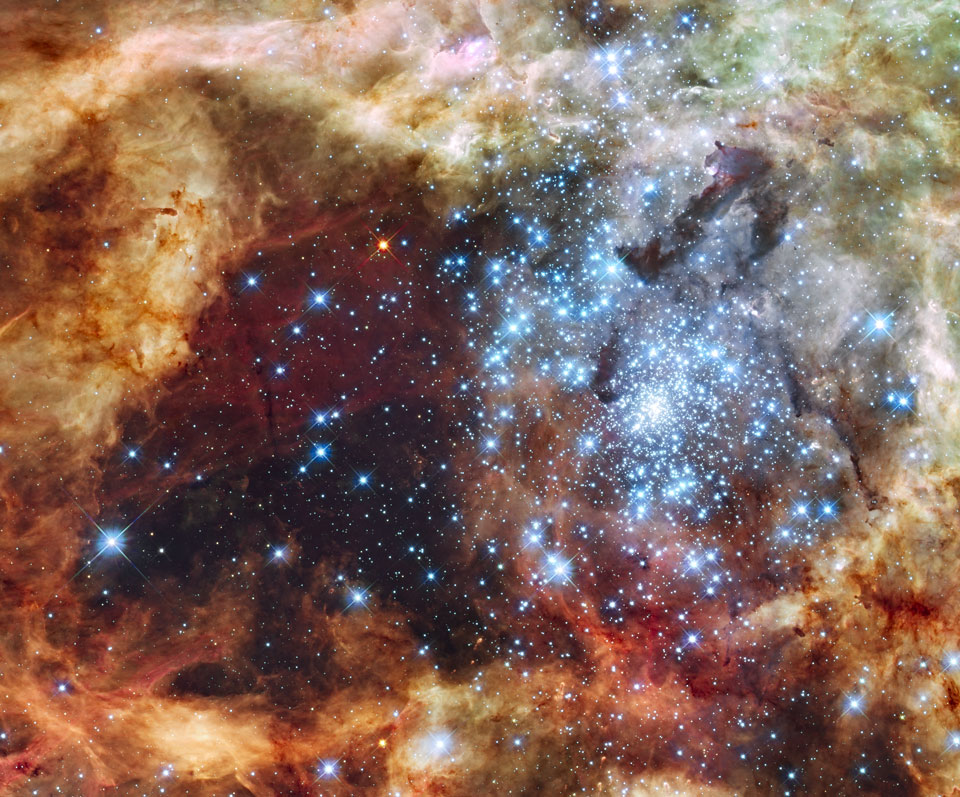

Bildcredit und Bildrechte: Carlos Fairbairn

Der portugiesische Seefahrer Ferdinand Magellan und seine Besatzung unternahmen im 16. Jahrhundert die erste Umsegelung des Planeten Erde. Dabei hatten sie reichlich Zeit, um den südlichen Himmel zu erforschen. Seit damals sind zwei verschwommene, wolkenähnliche Objekte als Magellansche Wolken bekannt. Auf der Südhalbkugel sieht man sie leicht. Heute gelten sie als Begleitgalaxien der viel größeren, spiralförmigen Milchstraße.

Das detailreiche, farbige Bild zeigt die Große Magellansche Wolke (GMW). Sie ist etwa 160.000 Lichtjahre entfernt und befindet sich im Sternbild Schwertfisch (Dorado). Die GMW ist die massereichste Begleitgalaxie der Milchstraße. Sie ist etwa 15.000 Lichtjahre groß und war Schauplatz der nächstliegenden Supernova in jüngster Zeit. Es war die Supernova SN 1987A.

Der markante Fleck unter der Mitte ist 30 Doradus. Man kennt ihn auch als prächtigen Tarantelnebel. Er ist eine riesige Sternbildungsregion, die zirka 1000 Lichtjahre groß ist.