Bildcredit: High-Z Supernova Search Team, HST, NASA

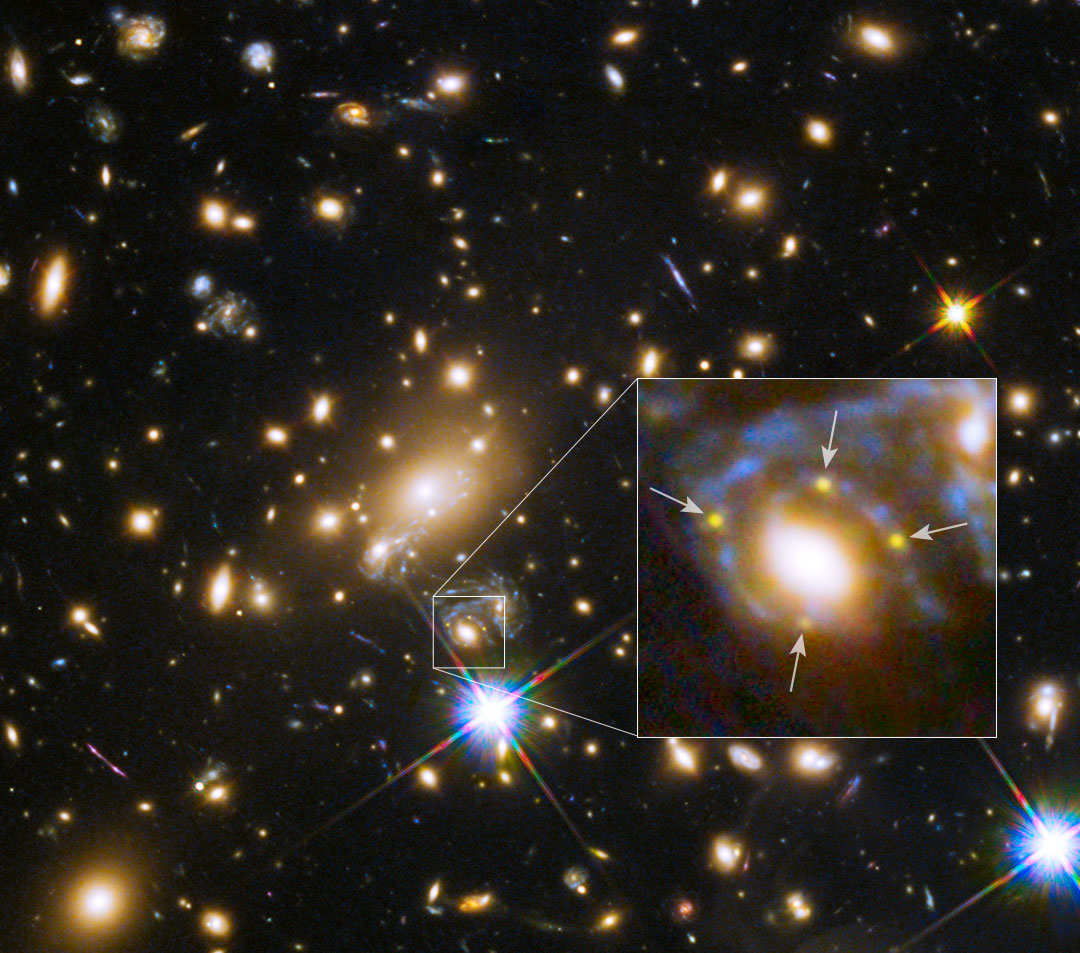

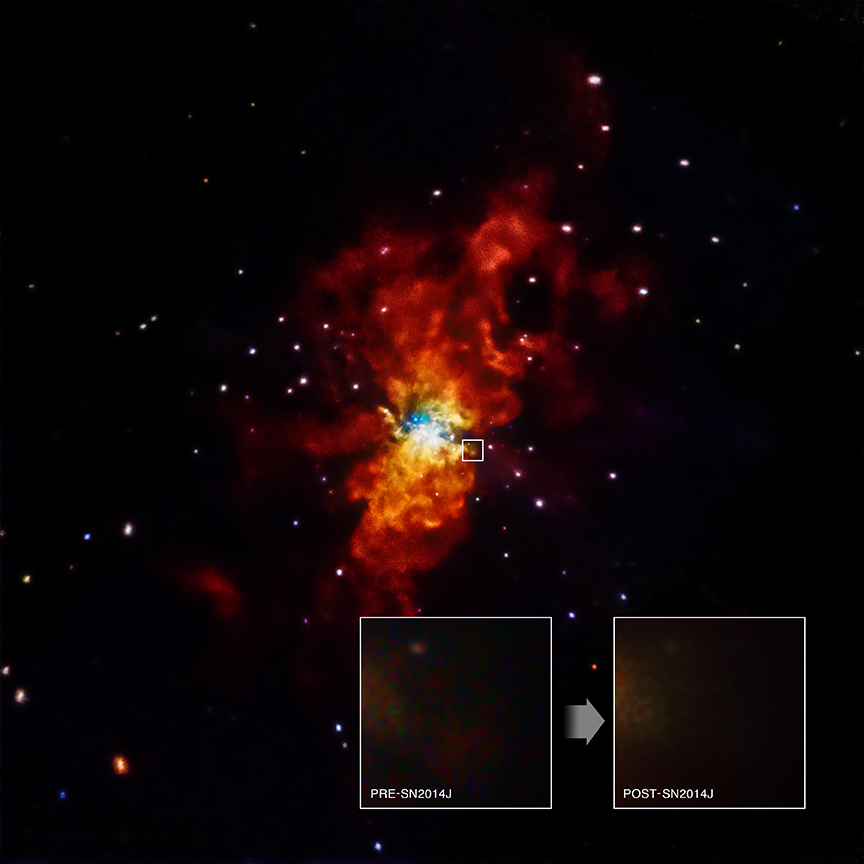

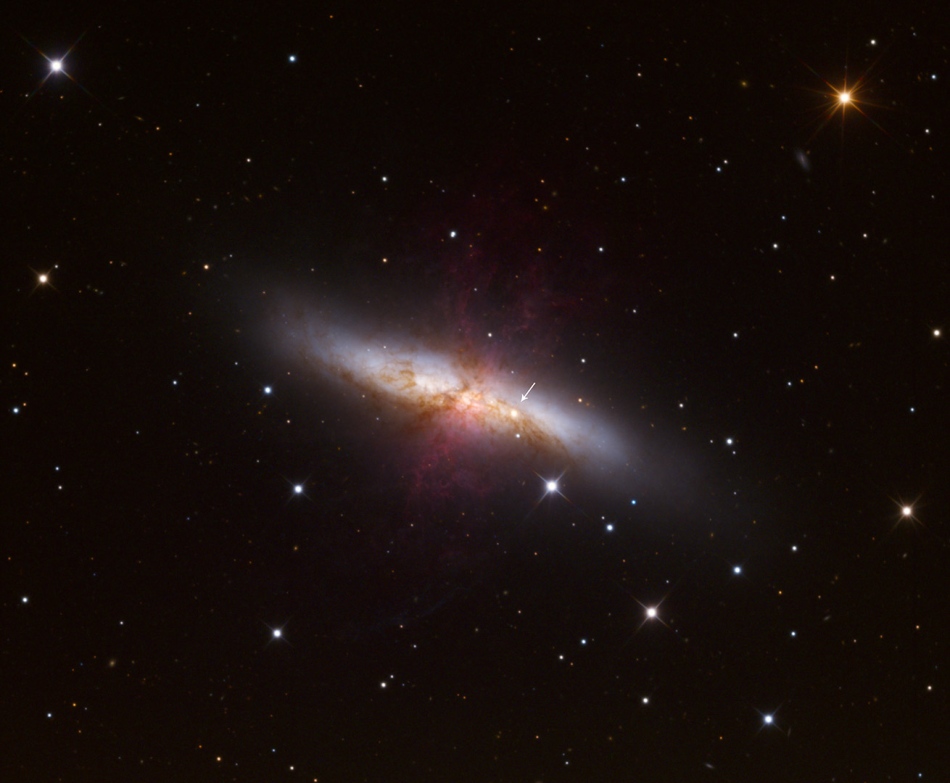

Vor langer Zeit explodierte an einem fernen Ort ein Stern. Die Supernova 1994D ist der helle Fleck links unten. Sie explodierte am Rand der Galaxie NGC 4526. Die Supernova 1994D war interessant. Der Grund war nicht, dass sie sich stark von anderen Supernovae unterschied, sondern weil sie anderen Supernovae so ähnlich war. Das Licht, das in den Wochen nach der Explosion abgestrahlt wurde, klassifizierte sie als Supernova vom wohlbekannten Typ Ia.

Das Besondere an Typ-1a-Supernovae ist, dass alle dieselbe Leuchtkraft besitzen. Daher ist so eine Supernova umso weiter entfernt, je blasser sie erscheint. Die Beziehung zwischen Helligkeit und Entfernung wird genau kalibriert. So kann man nicht nur die Rate bestimmen, mit der sich das Universum ausdehnt (der Parameter dafür ist die Hubblekonstante), sondern auch die Geometrie des Universums, in dem wir leben (die Parameter dafür sind Omega und Lambda).

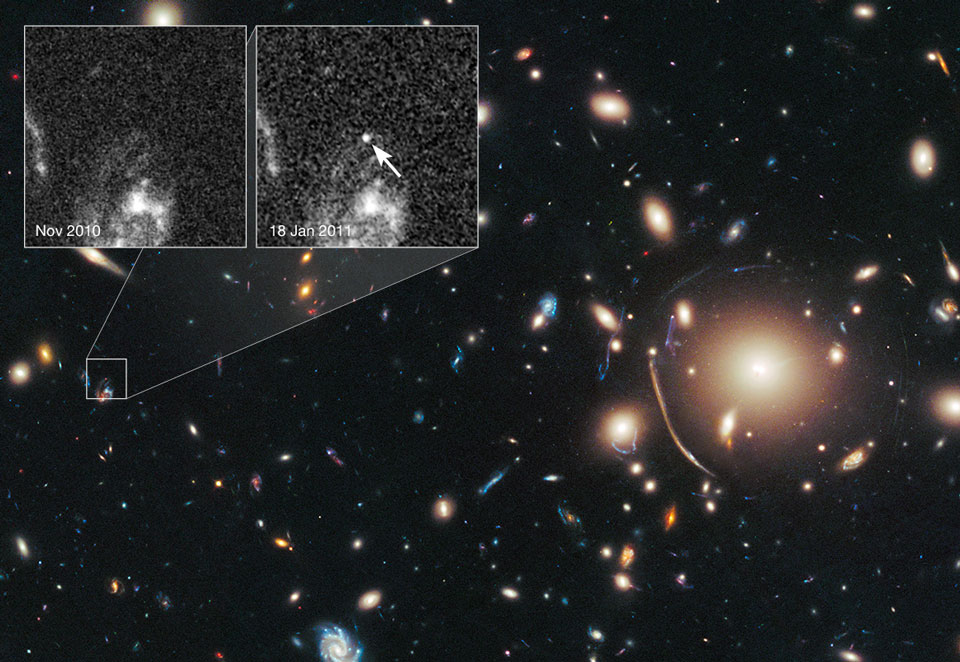

In den letzten Jahren wurde eine große Zahl weit entfernter Supernovae vermessen. Zusammen mit anderen Beobachtungen interpretiert man die Hinweise so, dass wir in einem unerwarteten Universum leben.