Bildcredit und Bildrechte: T. Rector (U. Alaska in Anchorage), H. Schweiker, WIYN, NOAO, AURA, NSF

IC 342 ist ähnlich groß wie helle Spiralgalaxien in unserer Nachbarschaft. Sie ist ungefähr 10 Millionen Lichtjahre entfernt. Wir finden sie im langhalsigen nördlichen Sternbild Giraffe. IC 342 ist ein ausuferndes Inseluniversum. Es am Nachthimmel sehr markant, wenn es nicht vor direktem Blick verborgen wäre. Man erspäht es nur durch einen Schleier aus Sternen, Gas- und Staubwolken, der in der Ebene unserer Milchstraße liegt.

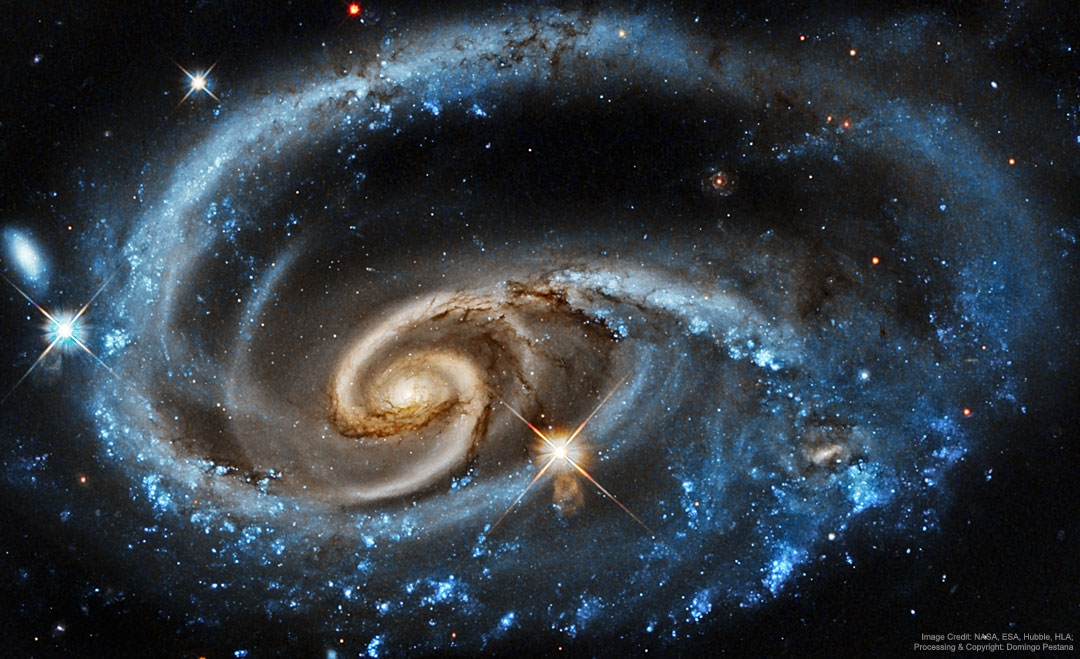

Das Licht von IC 342 wird zwar durch kosmische Wolken gedämpft, die dazwischen liegen. Doch dieses scharfe Teleskopbild zeigt den undurchsichtigen Staub, die blauen Sternhaufen und die rötlichen Regionen mit Sternbildung in den Spiralarmen der Galaxie, die sich weit vom Kern der Galaxie entfernt winden.

IC 342 erlebte wohl in jüngerer Zeit einen Ausbruch an Sternbildungsaktivität. Die Galaxie ist nahe genug, dass sie die Entwicklung der Lokalen Gruppe und die Milchstraße gravitativ beeinflusst haben könnte.