Bildcredit: NASA, ESA, CXC, JPL, Caltech STScI

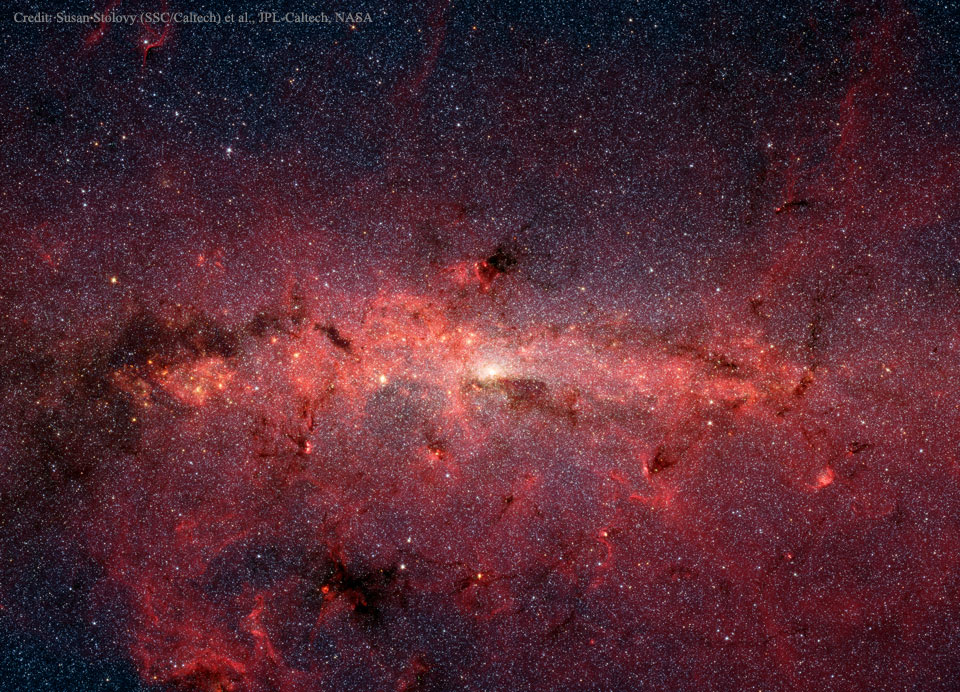

Die große, schöne Spiralgalaxie M101 ist einer der letzten Einträge in Charles Messiers berühmtem Katalog. Doch sie ist nicht unbedeutend. Die Galaxie ist gewaltige 170.000 Lichtjahre groß. Sie misst also fast doppelt so viel wie unsere Milchstraße. M101 war einer der Spiralnebel, die mit Lord Rosses großem Teleskop beobachtet wurden. Das Teleskop war der Leviathan von Parsonstown aus dem 19. Jahrhundert.

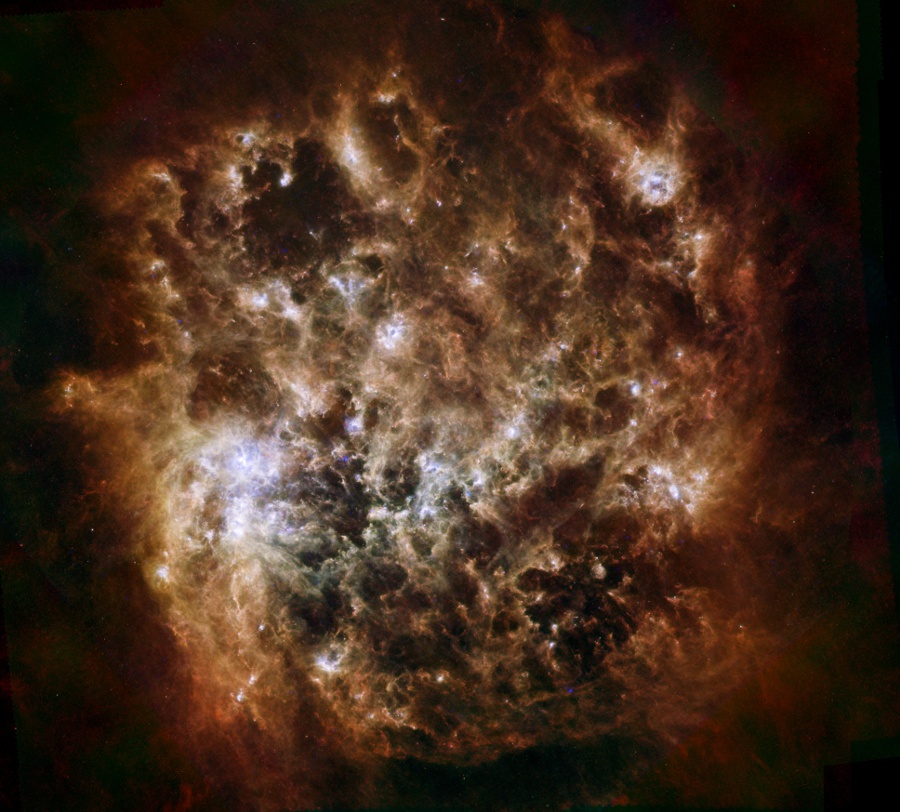

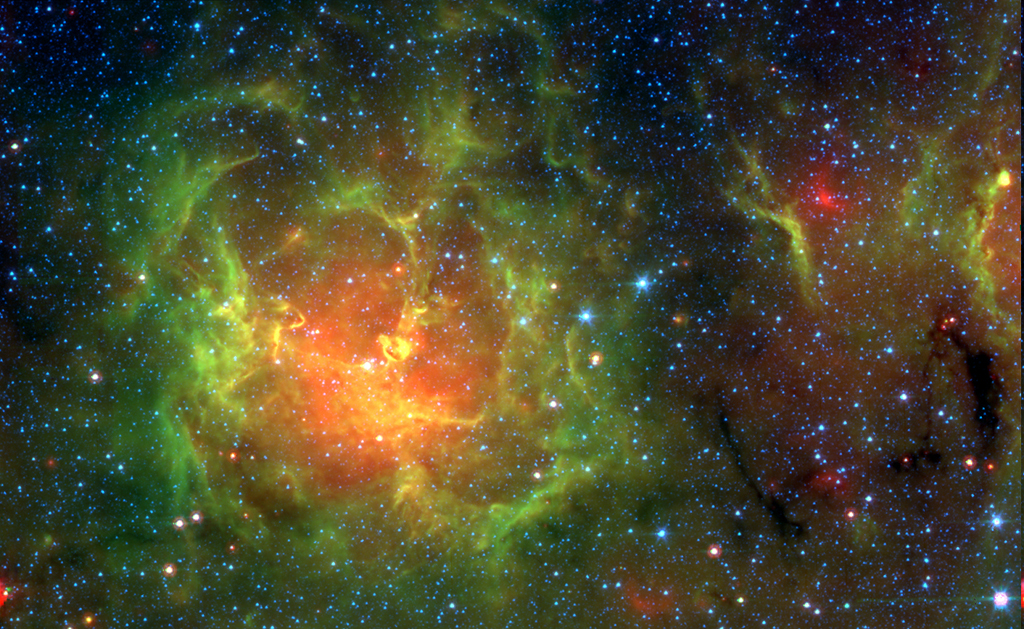

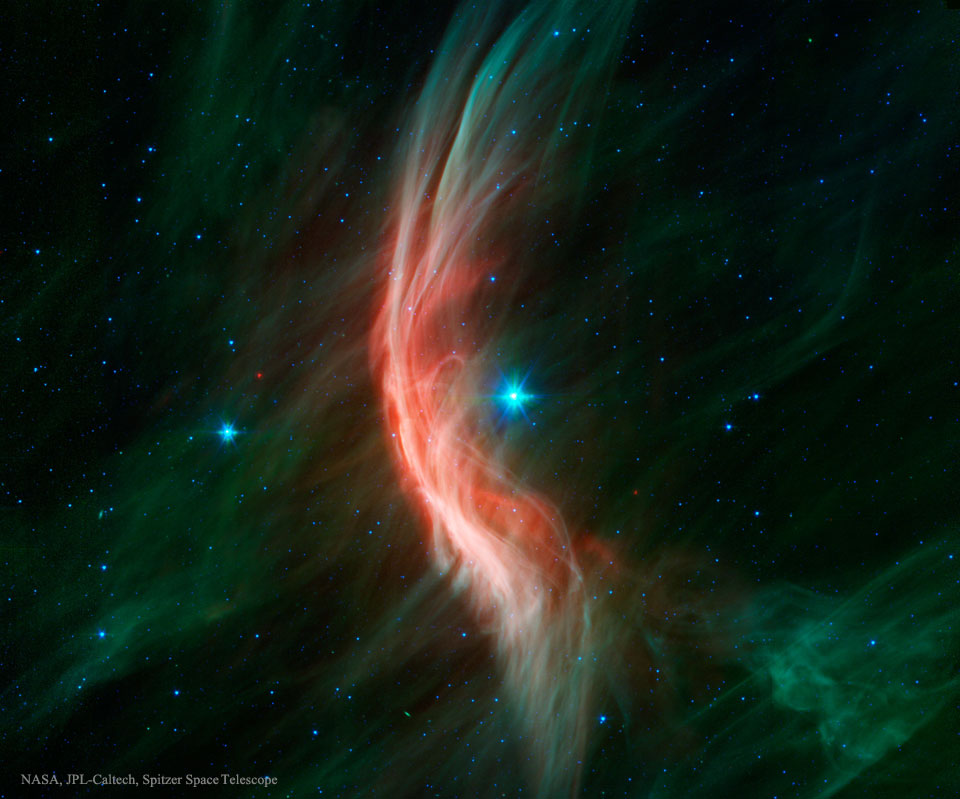

Diese Ansicht des großen Inseluniversums entstand in mehreren Wellenlängen. Sie ist im Vergleich dazu ein Komposit aus Bildern, die im 21. Jahrhundert von Weltraumteleskopen aufgenommen wurden. Die Bilddaten sind farbcodiert, von Röntgenstrahlen bis Infrarotwellenlängen (hohe bis niedrige Energie). Sie stammen vom Röntgenobservatorium Chandra (violett), dem Galaxy Evolution Explorer (GALEX, blau) sowie den Weltraumteleskopen Hubble (gelb) und Spitzer (rot).

Die Röntgendaten zeigen Gas um explodierte Sterne, Neutronensterne und Doppelsternsysteme mit Schwarzen Löchern in M101. Dieses Gas ist viele Millionen Grad heiß. Die Daten mit niedriger Energie zeigen Sterne und Staub, aus denen die prächtigen Spiralarme von M101 bestehen.

M101 ist auch als Feuerradgalaxie bekannt. Sie liegt etwa 25 Millionen Lichtjahre entfernt im nördlichen Sternbild Große Bärin (Ursa Major).

(Hinweis der Herausgeber: Das Bild, das ursprünglich hier gezeigt war, wurde am 25. Jänner zurückgezogen.)