Bildcredit und Bildrechte: Team ARO

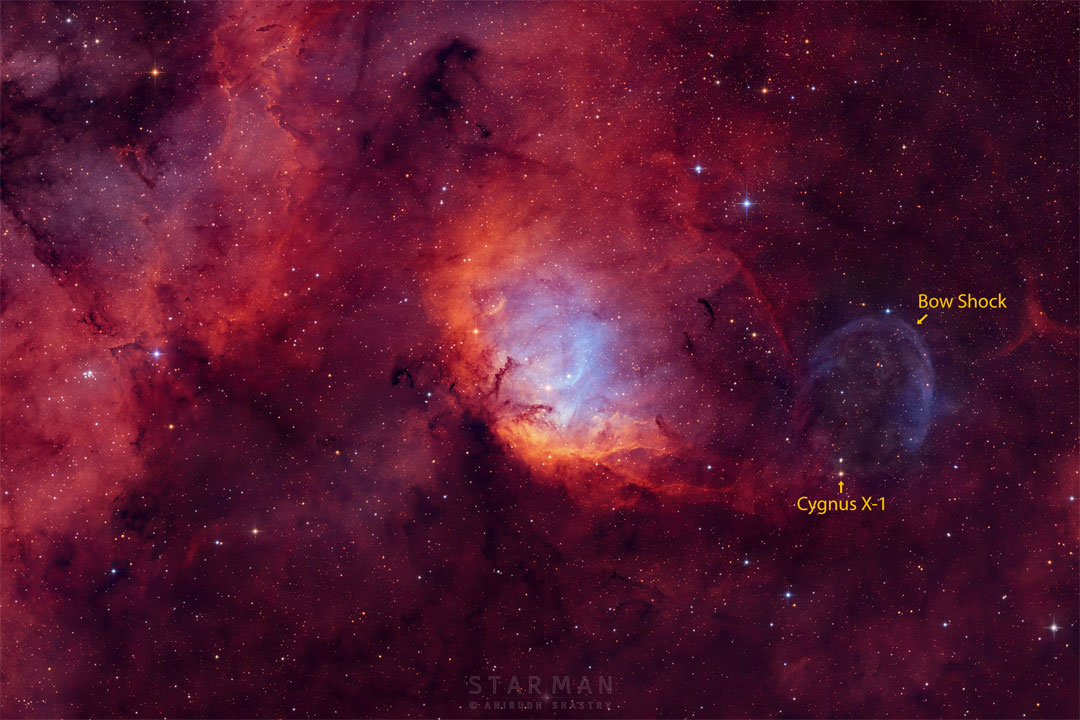

Wie ist der Sichelnebel entstanden? Der Nebel in der Mitte dieses Bildes sieht aus wie ein sich bildender Weltraum-Kokon. Der hellste Stern in seinem Zentrum hat ihn geschaffen.

Sehr wahrscheinlich fing der Sichelnebel vor etwa 250.000 Jahren an zu entstehen. Damals hatte sich der massereiche Zentralstern zu einem Wolf-Rayet-Stern (WR 136) entwickelt. Er verlor seine äußere Hülle als einen starken Sternwind. Er stieß dabei alle 10.000 Jahre Materie mit der Masse unserer Sonne aus. Der Wind prallte auf Gas in der Umgebung, das aus einer früheren Phase seiner Entwicklung stammt. Der Wind verdichtete es zu vielen komplexen Schalen und brachte es zum Leuchten.

Der Sichelnebel trägt die Katalogbezeichnung NGC 6888. Er liegt etwa 4700 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schwan (Cygnus). Der Stern WR 136 wird wahrscheinlich innerhalb der nächsten Millionen Jahren als Supernova explodieren.

Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages