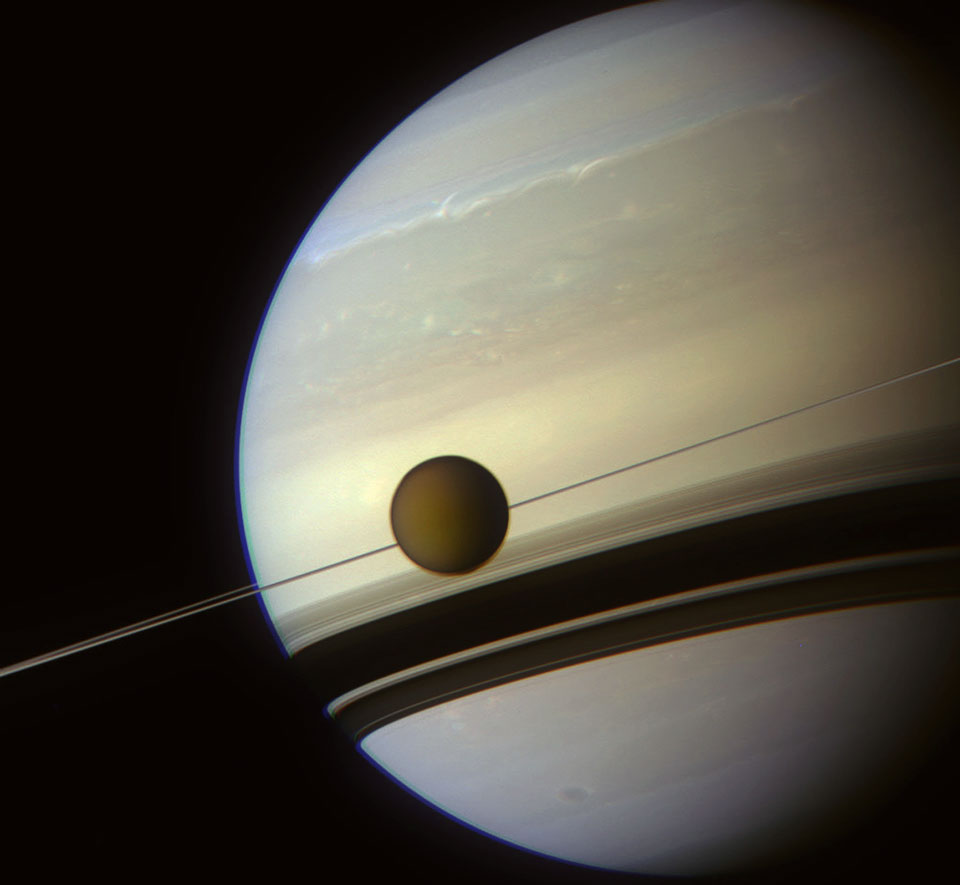

Bildcredit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute/J. Major

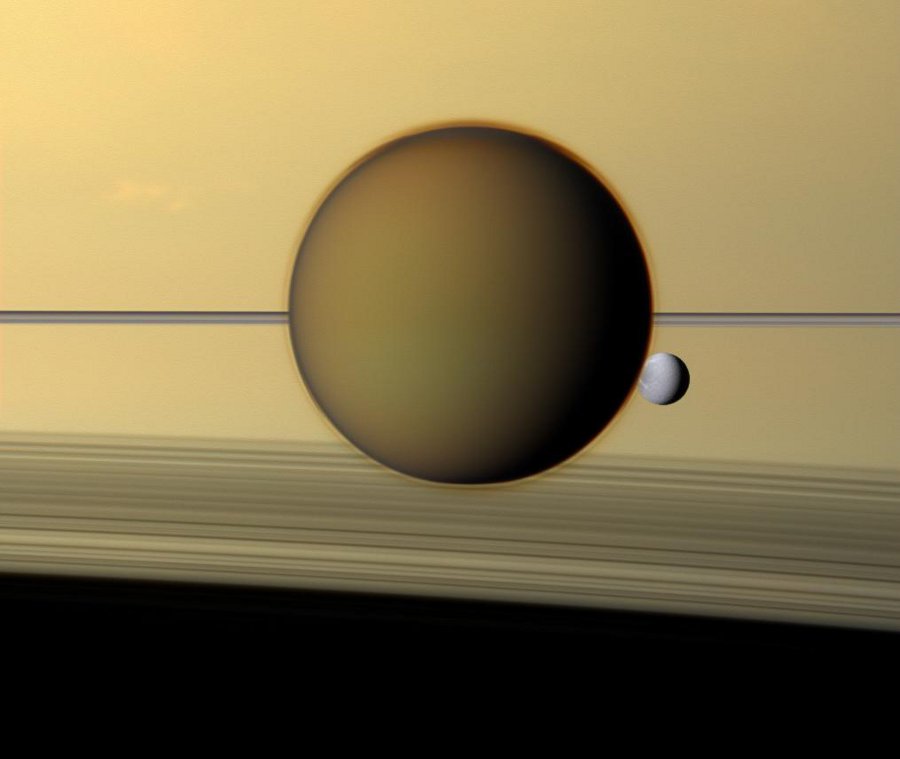

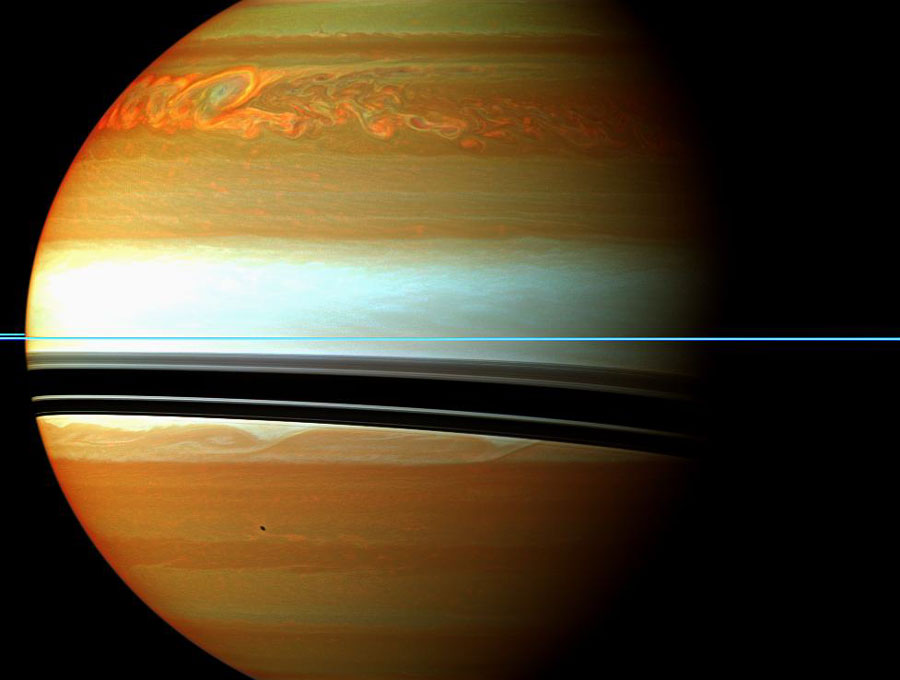

Der von Menschen gebaute Roboter, der um Saturn kreist, hat wieder eine fantastische Ansicht geschickt. Es ist natürlich die Raumsonde Cassini. Zu den neuen, beeindruckenden Ansichten zählen ein heller Mond, dünne Ringe, sonderbar gebrochene Wolken und gekrümmte Schatten.

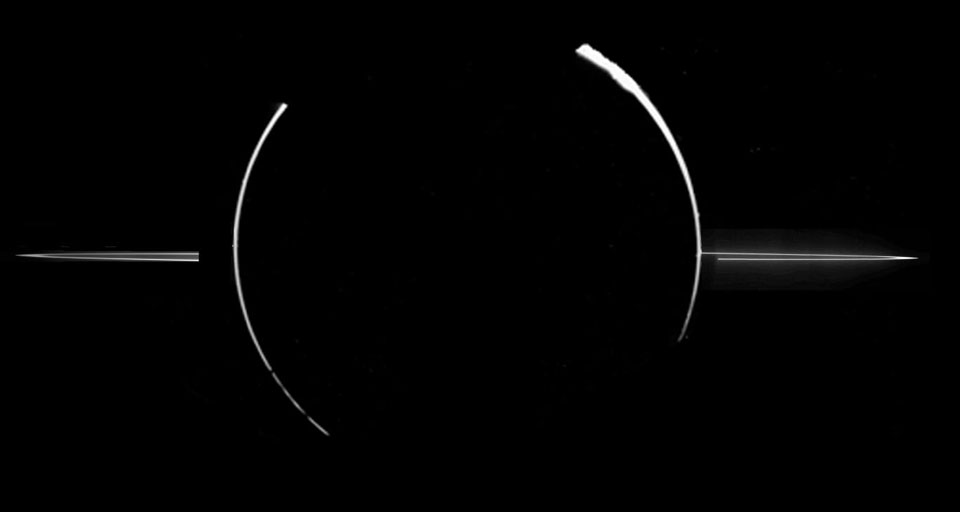

Titan ist Saturns größter Mond. Er wirkt oben strukturlos braun, weil er ständig von dichten Wolken bedeckt ist. Die Saturnringe sind eine dünne Linie, weil sie so flach sind und fast exakt von der Seite abgebildet wurden. Details der Saturnringe erkennt ihr daher am besten im dunklen Ringschatten, der auf die Wolkenoberflächen des Riesenplaneten fällt.

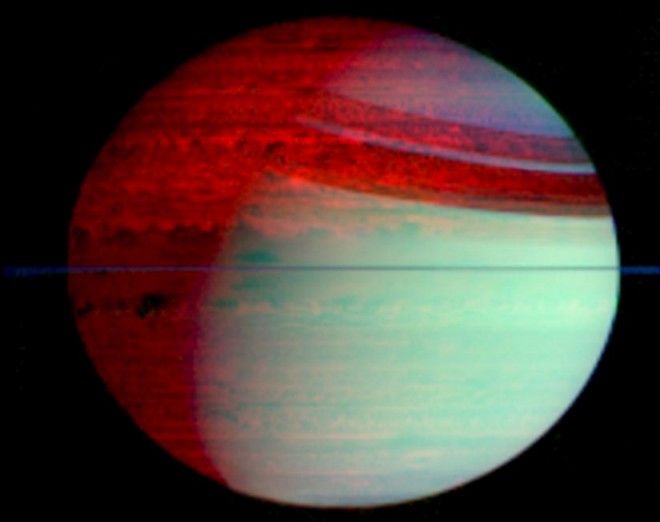

Weil die Ringteilchen in der gleichen Ebene wie Titan kreisen, spießen sie scheinbar den Mond auf. Oben auf Saturn sind viele Details in den Wolken zu sehen, zum Beispiel Farbflecken in den langen, hellen Bändern. Das lässt Störungen in Windströmen vermuten, die in großer Höhe auftreten.

Aktuelle präzise Messungen, wie stark Titan verformt wird, während er um Saturn kreist, zeigen, dass es tief unter der Oberfläche gewaltige Ozeane aus Wasser geben könnten.