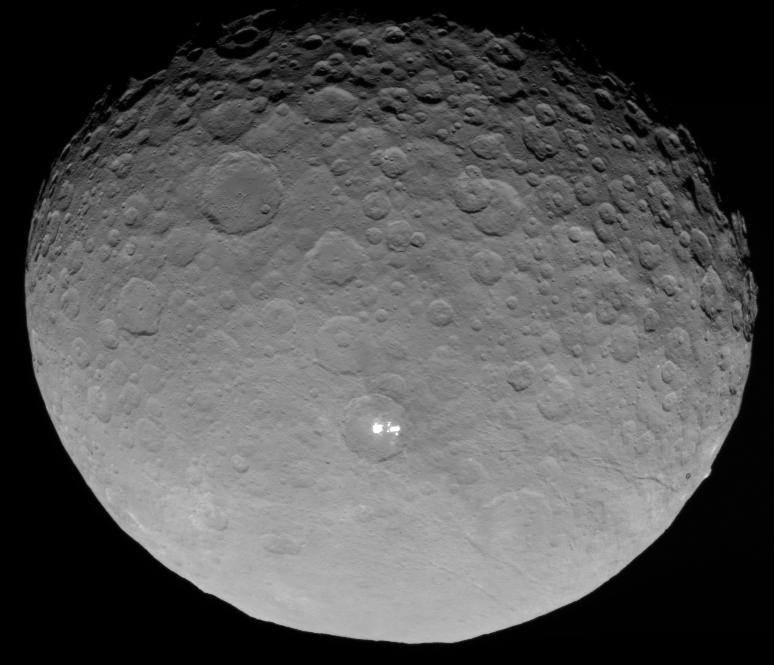

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, UCLA, MPS/DLR/IDA

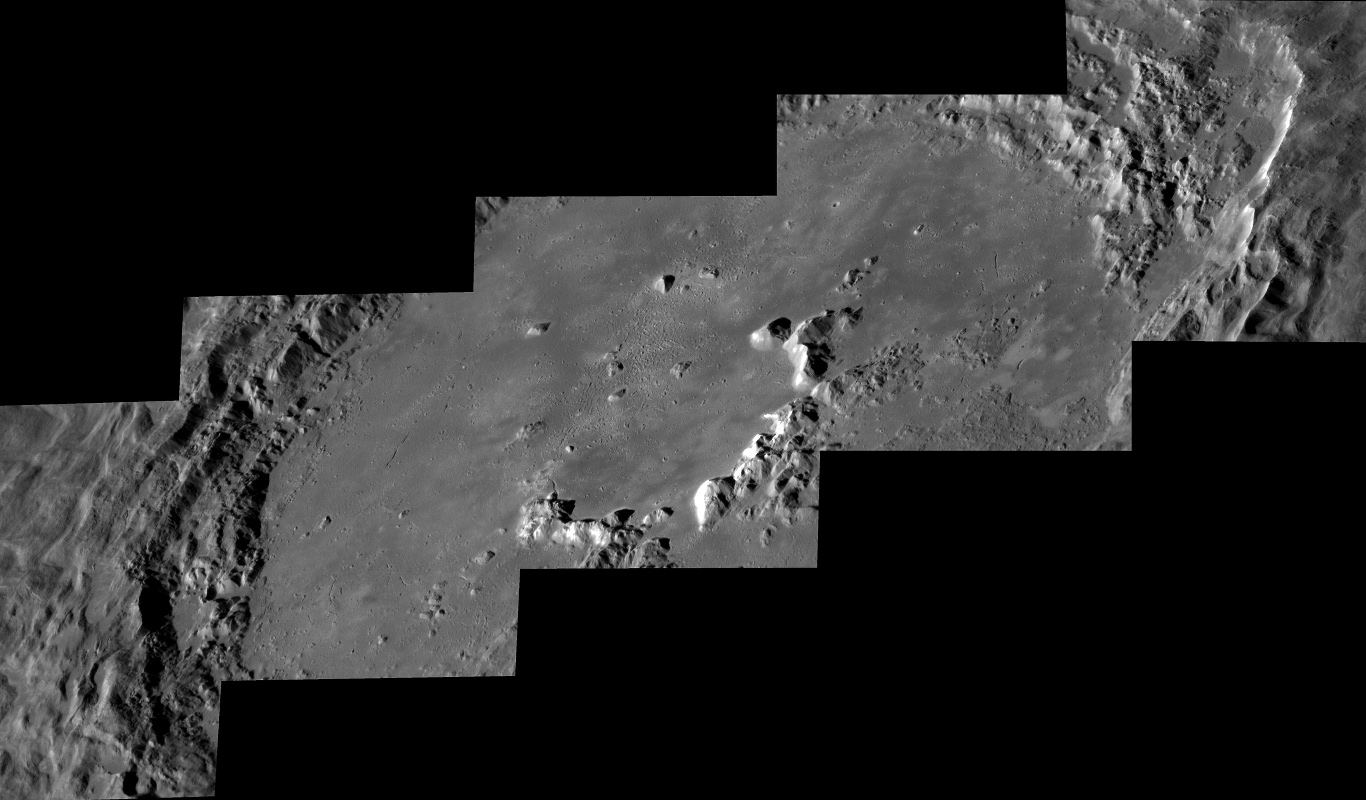

Die Raumsonde Dawn ist nun bei Ceres. Ihre Kamera fotografierte am 4. Mai diese Nahaufnahme. Sie zeigt die Nordhalbkugel des Zwergplaneten und einen seiner rätselhaften hellen Flecken.

Das Porträt zeigt die kleine, dunkle Welt von der Sonne beleuchtet. Sie hat einen Durchmesser von etwa 950 km. Das Bild stammt aus einer Serie, die beim Kartierungsumlauf RC3 der solarbetriebenen Raumsonde in einer Distanz von 13.600 Kilometern fotografiert wurden. Die Kartierung dauerte 15 Tage.

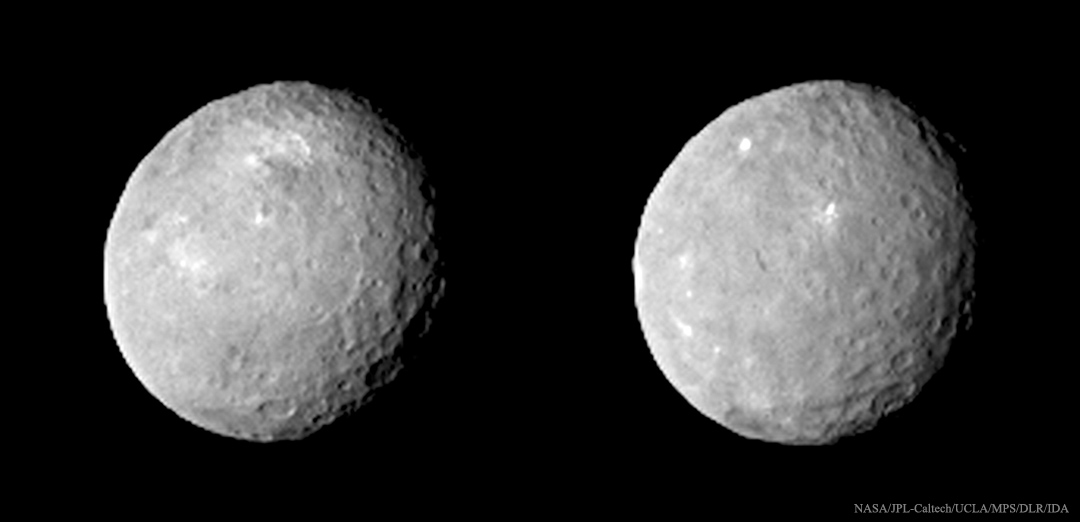

Diese Animation zeigt die Rotation von Ceres. Ihr Nordpol ist am oberen Bildrand. Der helle Fleck wurde 2004 von Hubble aufgenommen. Später fotografierte ihn Dawn, als sie 2015 Ceres erreichte. Nun stellte sich heraus, dass er aus kleineren Flecken eines Materials besteht, das viel Licht reflektiert. Vielleicht ist es freigelegtes Eis, das in der Sonne glänzt.

Am Samstag wurde Dawns Ionenantrieb eingeschaltet. Es soll die Raumsonde bis 6. Juni auf einer spiralförmigen Bahn in einen tieferen Umlauf mit einer Distanz von 4350 Kilometern absenken.

Demnächst bekommt ein weiterer unerforschter Zwergplanet Besuch von der Erde. Die Raumsonde New Horizons erreicht Mitte Juli den Zwergplaneten Pluto.