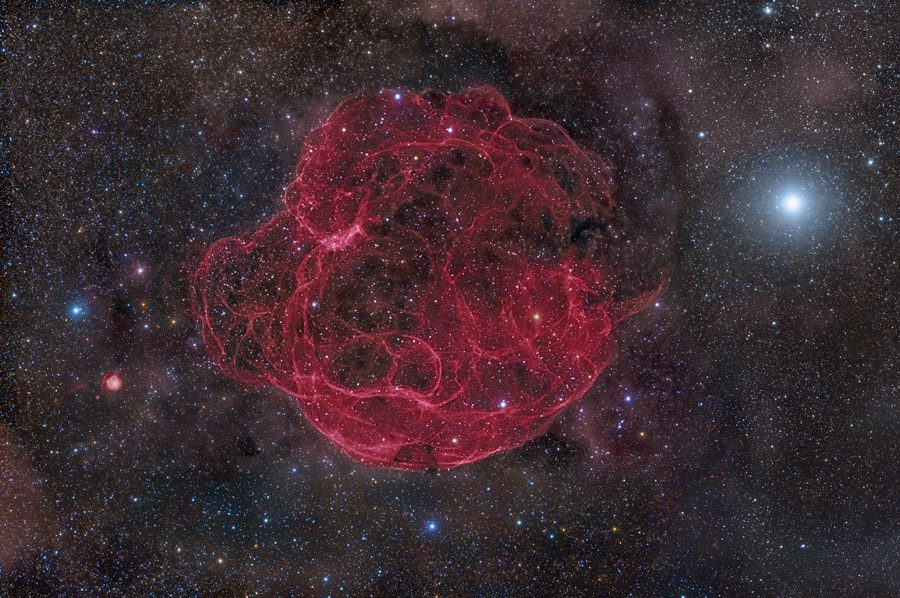

Bildcredit und Bildrechte: Rogelio Bernal Andreo (Deep Sky Colors)

Man verliert leicht die Orientierung, wenn man den verschlungenen Fasern folgt. Das detailreiche Mosaikbild zeigt den blassen Supernovaüberrest Simeis 147 (S147). Er ist auch als Sh2-240 katalogisiert und bedeckt am Himmel fast 3 Grad, das ist so breit wie 6 Vollmonde.

Die stellare Trümmerwolke ist etwa 3000 Lichtjahre entfernt. In dieser Distanz ist sie etwa 150 Lichtjahre breit. Der helle Stern Elnath oder auch Beta Tauri verankert das Bild rechts. Er liegt an der Grenze zwischen den Sternbildern Stier (Taurus) und Fuhrmann (Auriga). Am Himmel der Erde befindet er sich fast exakt gegenüber dem galaktischen Zentrum.

Dieses scharfe Kompositbild entstand aus Bilddaten, die mit einem Schmalbandfilter fotografiert wurden. So können die Emissionen von Wasserstoffatomen gezeigt werden, die das erschütterte leuchtende Gas markieren.

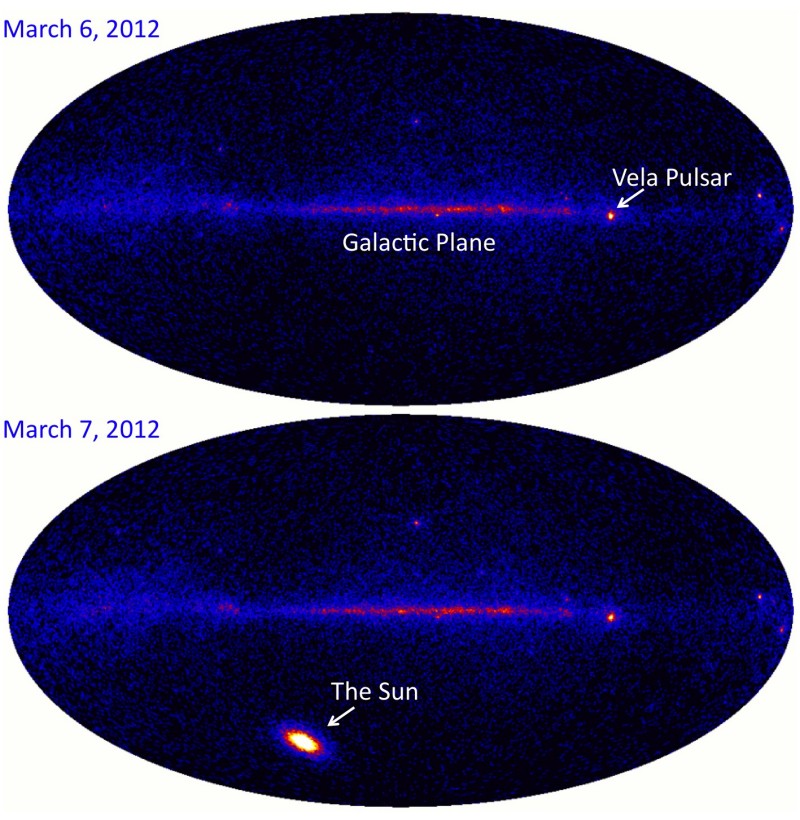

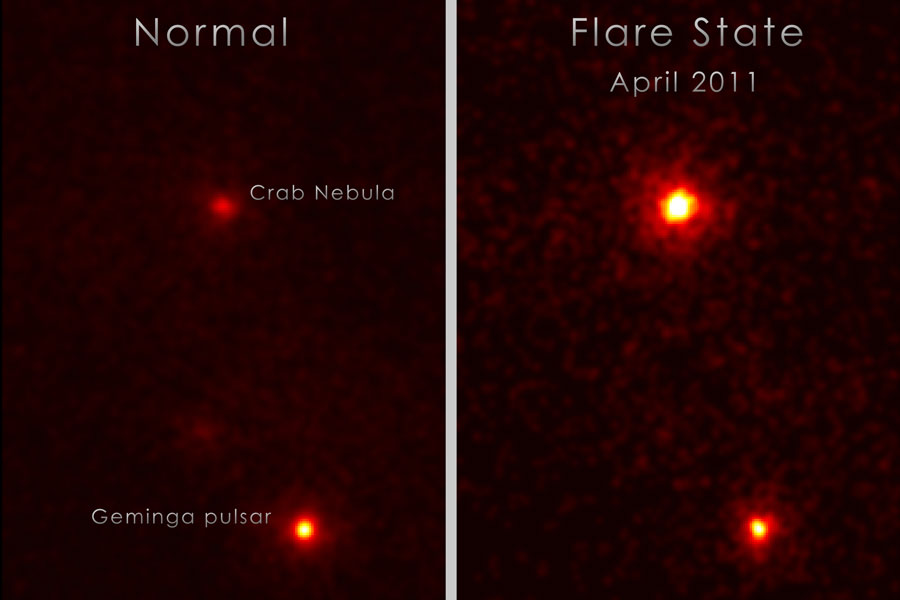

Das Licht der massereichen Sternexplosion erreichte die Erde vor etwa 40.000 Jahren. Doch der sich ausdehnende Überrest ist nicht die einzige Hinterlassenschaft. Die kosmische Katastrophe ließ auch einen rotierenden Neutronenstern oder Pulsar zurück. Er ist alles, was vom Kern des ursprünglichen Sterns übrig bleibt.