Bildcredit und Bildrechte: Thierry Legault

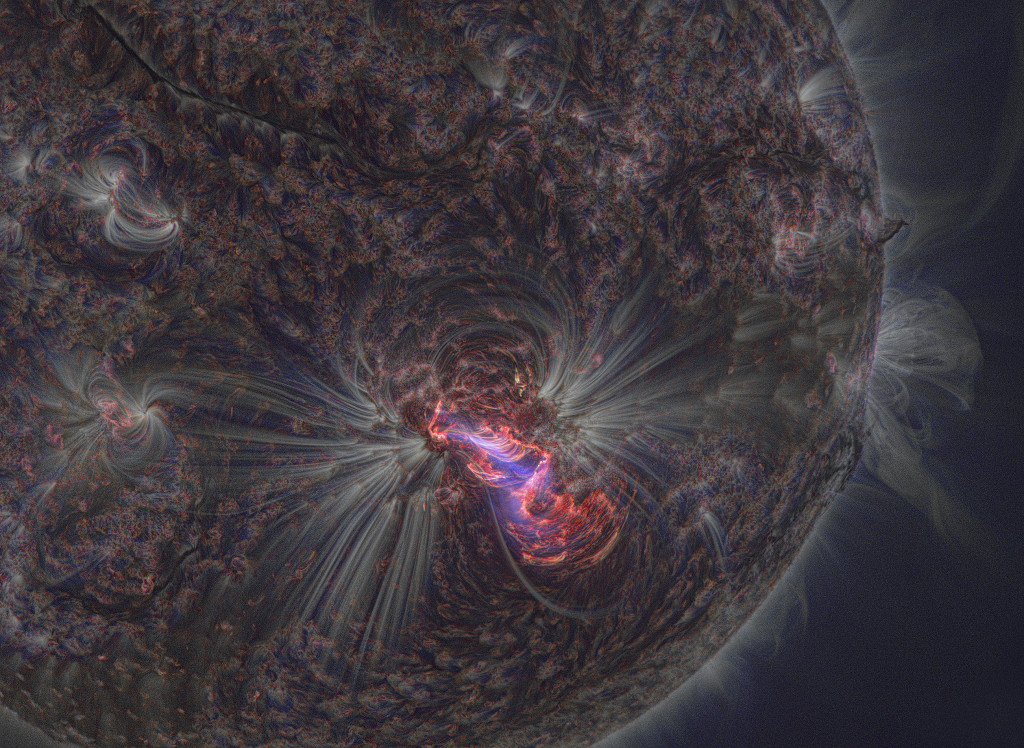

Kann die Sonne gleich zweimal verfinstert werden? Der letzte Freitag war denkwürdig, weil Teile der Erde eine seltene totale Sonnenfinsternis zu sehen bekamen. In einer Gegend auf der Erde, wo nur ein Teil der Sonne verfinstert wurde, gelangte gleichzeitig ein zweites Objekt davor. Es war die Internationale Raumstation ISS im Erdorbit. Finsternisse der Raumstation sind sehr kurz. Diese dauerte nur 0,6 Sekunden. Doch solche Bedeckungen sind nicht so selten.

Für das Kompositbild war viel Planung und etwas Glück nötig. Der Fotograf musste nämlich einer dritten Art von Objekten ausweichen. Sie lagen ärgerlicherweise ebenfalls in der Sichtlinie zur Sonne. Es waren Wolken.

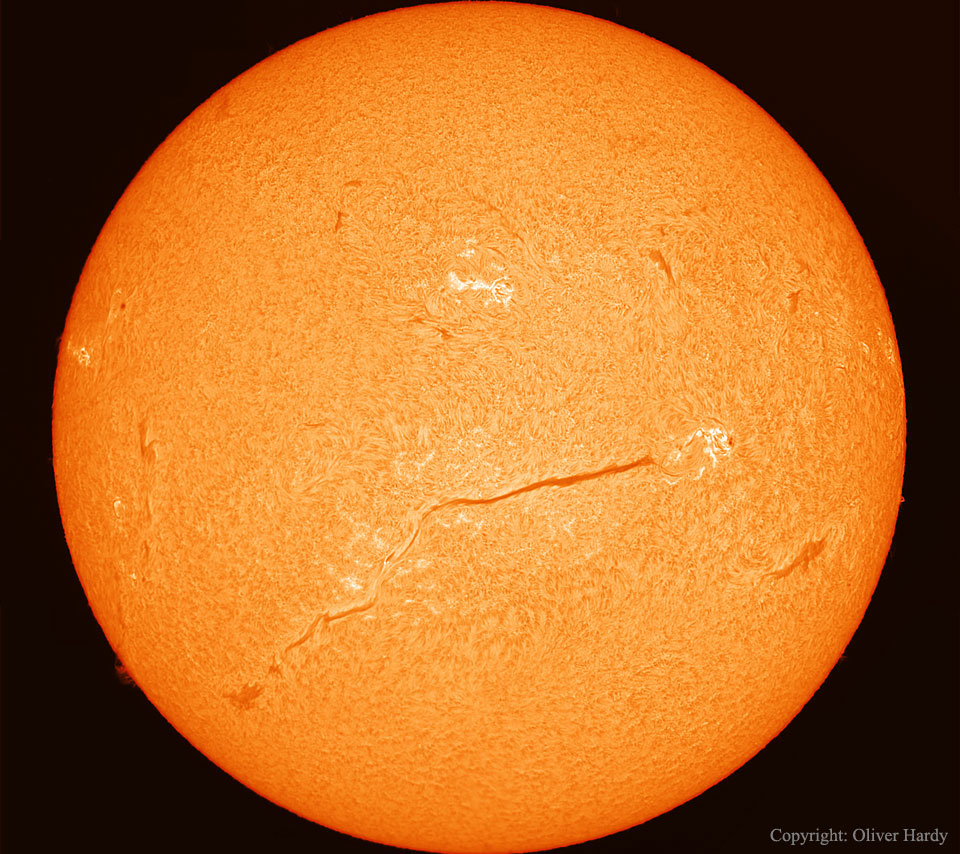

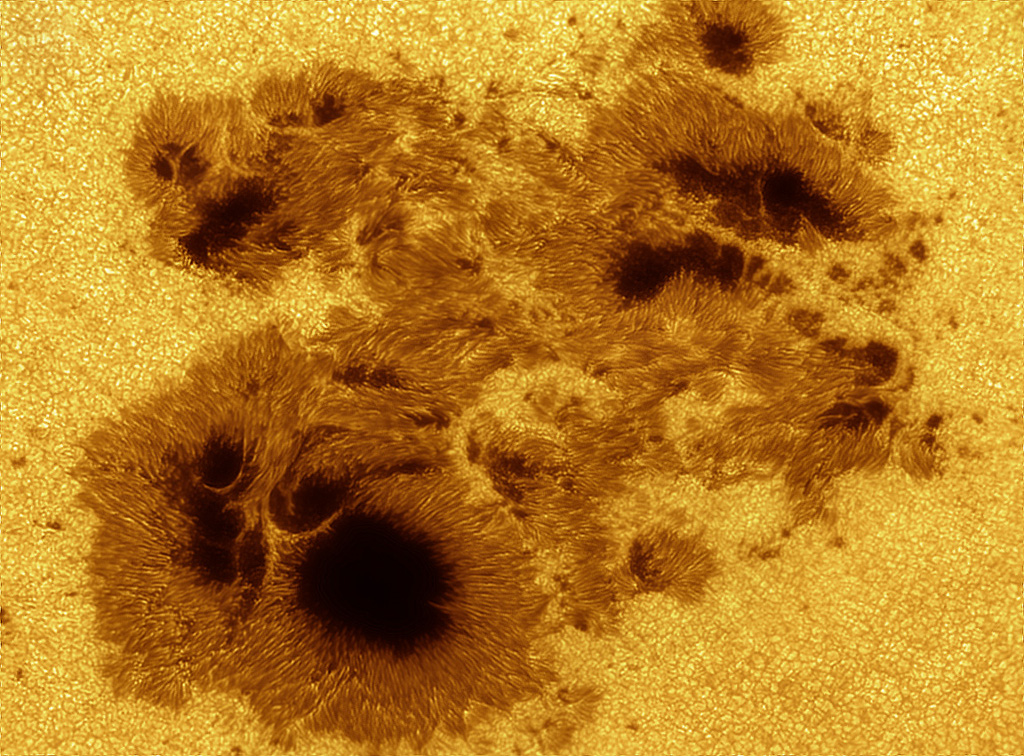

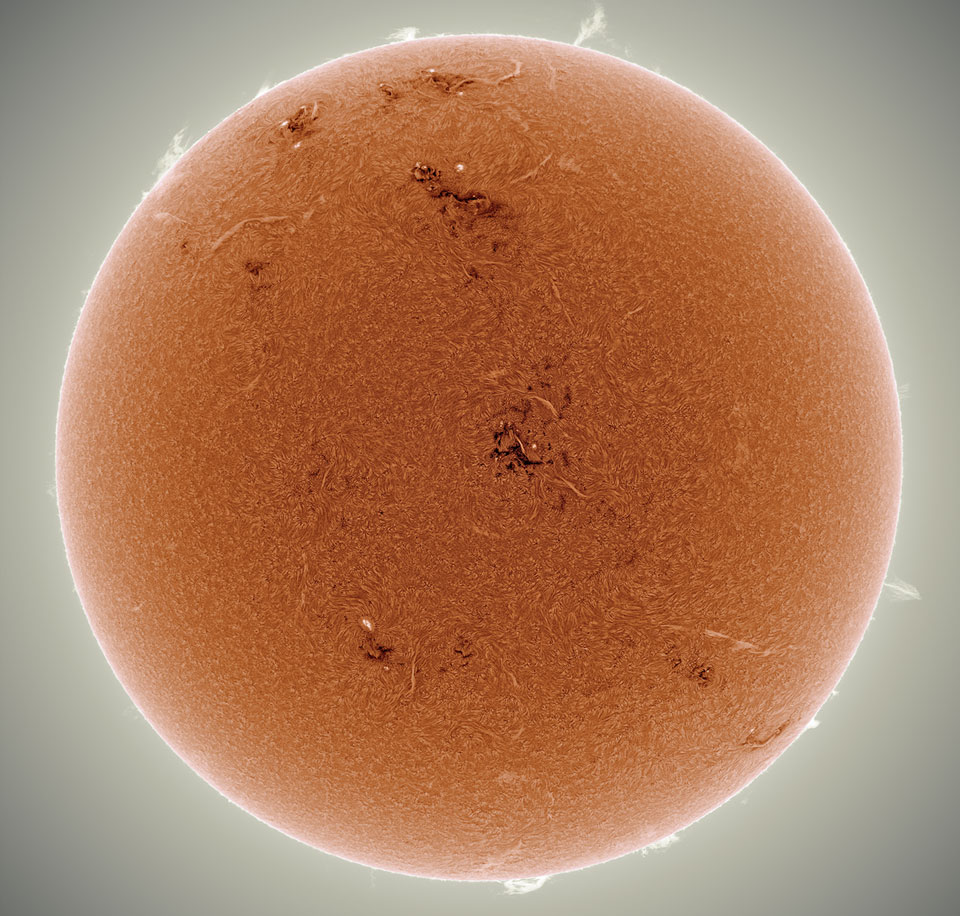

Der Zeitrafferablauf ist oben als Bild gezeigt. Er wurde in Fregenal de la Sierra im Süden von Spanien aufgenommen. Der Mond ist die dunkle Scheibe rechts unten. Über die granulierte Sonnenoberfläche verlaufen mehrere Filamente, und über den Rand ragen Protuberanzen.