Bildcredit: Optisch: DSS; Infrarot: NASA/JPL-Caltech; Röntgen: NASA/CXC/PSU/ K.Getman, E.Feigelson, M.Kuhn und das MYStIX-Team

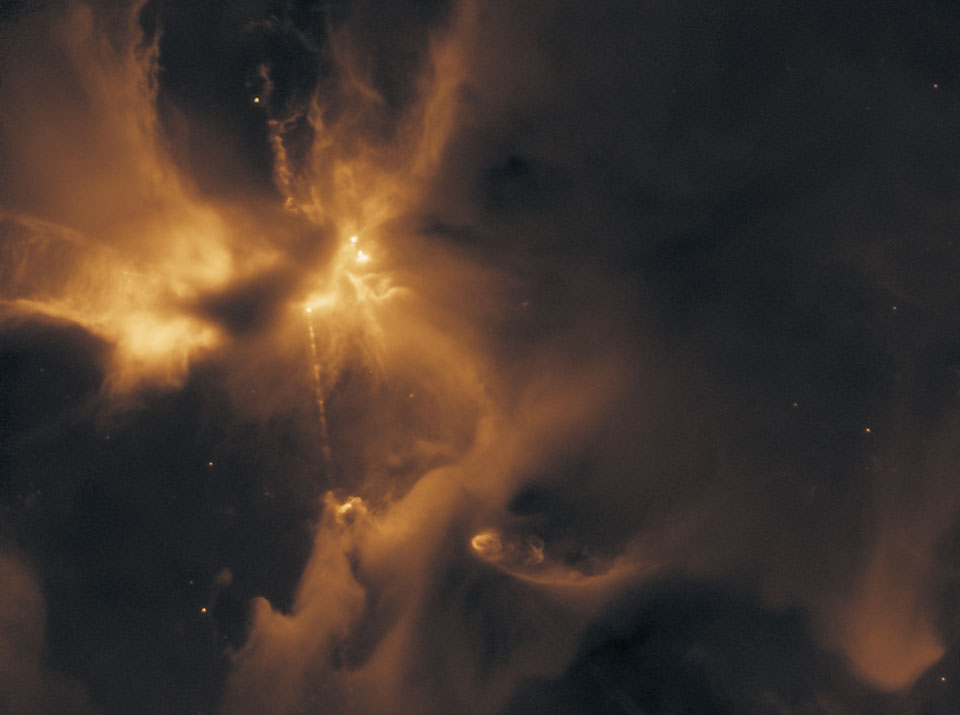

Das optische Bild zeigt eine staubige, überfüllte Sternbildungsregion im Gürtel des Orion. Sie ist etwa 1400 Lichtjahre entfernt. Daraus sticht der Flammennebel hervor. Röntgendaten des Chandra-Observatoriums und Infrarotbilder des Weltraumteleskops Spitzer blicken tief ins Innere der Wolken. Sie bestehen aus leuchtendem Gas und undurchsichtigen Staubwolken.

Wenn ihr den Mauspfeil über das Bild schiebt oder darauf klickt, kommen viele Sterne im jungen eingebetteten Haufen NGC 2024 zum Vorschein. Sie sind nur 200.000 bis 1,5 Millionen Jahre alt. Das Kompositbild aus Röntgen- und Infrarot-Daten ist etwa 15 Lichtjahre breit. Es zeigt das Zentrum des Flammennebels.

Die Röntgen-Infrarot-Daten zeigen auch, dass sich die jüngsten Sterne auf die Mitte des Haufens befinden. Das widerspricht einfachen Modellen der Sternbildung dieser Sternschmiede. Diese Modelle besagen, dass die Sternbildung zuerst im dichteren Zentrum beginnt. Dann wandert sie schrittweise nach außen zum Rand. Dabei sollten ältere Sterne im Zentrum des Flammennebels zurückbleiben, nicht die jüngeren.