Bildcredit und Bildrechte: Marco Burali, Tiziano Capecchi, Marco Mancini (Osservatorio MTM)

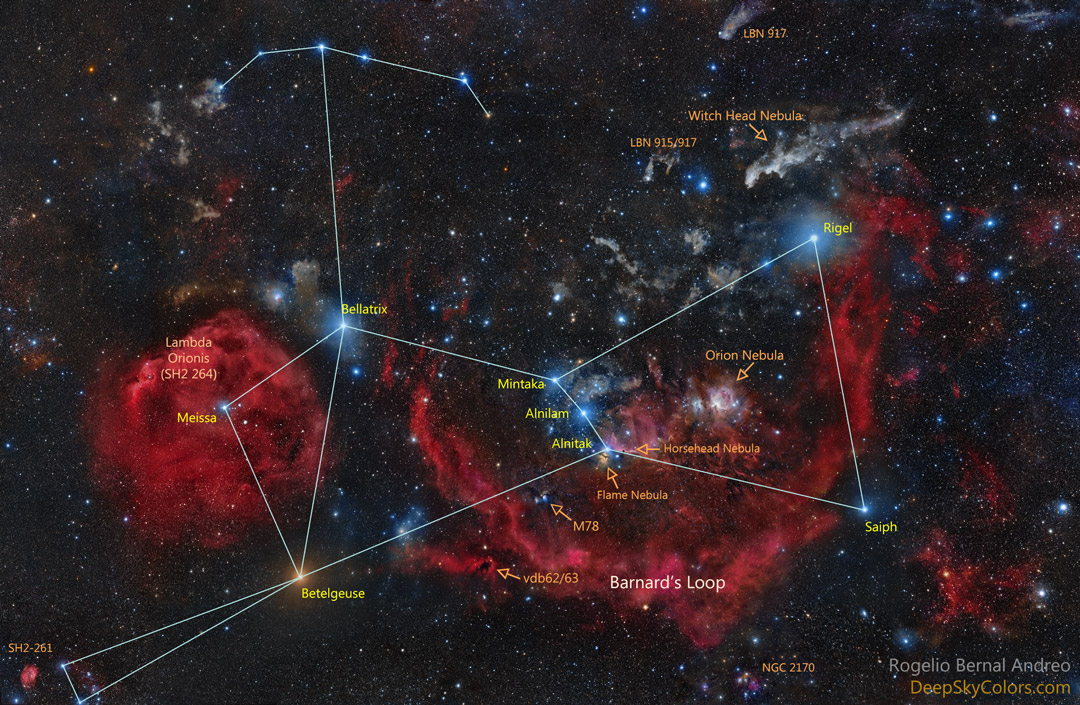

Diese interstellare Staubwolke wurde vom Wind und der Strahlung von Sternen geformt. Sie hat zufällig eine erkennbare Form angenommen. Passenderweise heißt sie Pferdekopfnebel. Sie ist etwa 1500 Lichtjahre entfernt in den gewaltigen Wolkenkomplex im Orion eingebettet.

Die dunkle Wolke ist ungefähr fünf Lichtjahre groß. Sie ist als Barnard 33 katalogisiert. Man sieht sie nur, weil der undurchsichtige Staub als Silhouette vor dem leuchtend roten Emissionsnebel IC 434 liegt.

In der dunklen Wolke entstehen Sterne. Der blaue Reflexionsnebel NGC 2023 bildet einen Kontrast dazu. Er umgibt einen heißen jungen Stern links unten. Das prächtige Farbbild kombiniert Schmalband- und Breitbandbilder, die mit drei verschiedenen Teleskopen aufgenommen wurden.