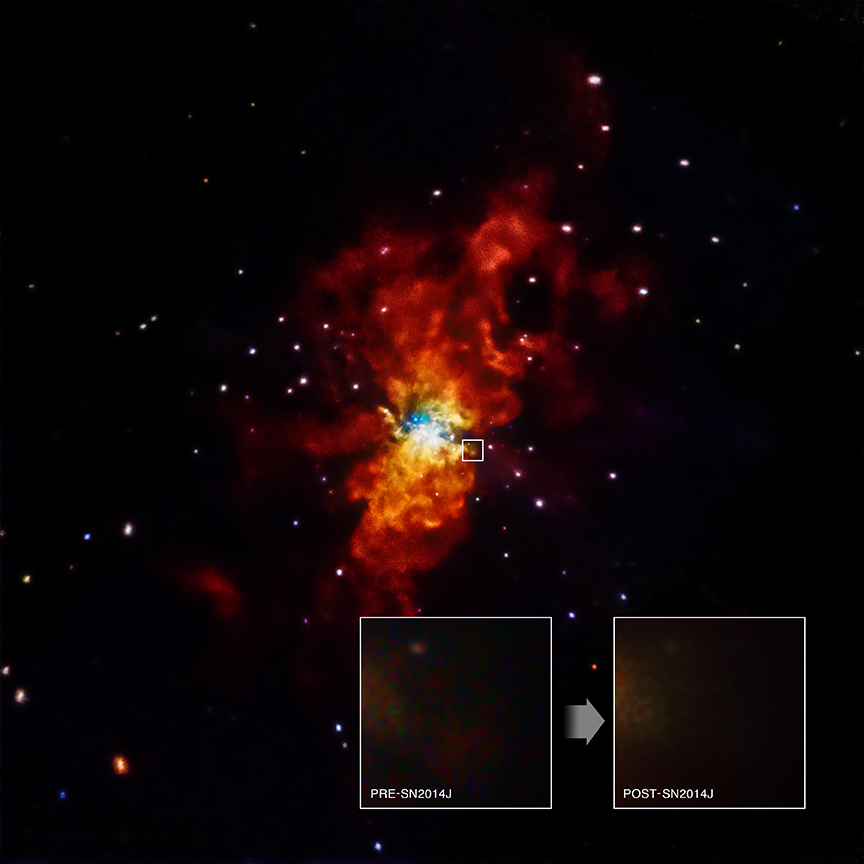

Bildcredit: NASA / CXC / SAO / R. Margutti et al.

Im Jänner beobachteten Teleskope und Observatorien auf der ganzen Erde, wie die Helligkeit der Supernova SN 2014J in der nahen Galaxie M82 anstieg. Doch die vielleicht wichtigste Beobachtung gelang im Orbit. Dort sah das Röntgenobservatorium Chandra nämlich – nichts.

Die Explosion von SN 2014J wurde als Typ-Ia-Supernova klassifiziert. Man dachte, ein Weißer Zwerg hätte stetig Materie von einem Begleitstern abgezogen. Dieser Zuwachs hätte schließlich die Supernova gezündet. Zu diesem Modell gehört Röntgenstrahlung. Sie entsteht, wenn die Druckwelle der Supernova auf die übrige Materie in der Umgebung des Weißen Zwergs trifft.

Doch bei der Supernova SN 2014J war keine Röntgenstrahlung zu messen. Chandras Falschfarben-Röntgenbild der Galaxie M82 zeigt zwei großteils leeren Nahaufnahmen der Position der Supernova. Sie sind in den Einschüben „Pre“ (vorher) und „Post“ (nachher) abgebildet. Nach dem überraschenden Mangel an Röntgenstrahlung von SN 2014J werden neue Modelle entwickelt. Sie sollen klären, was die kosmische Explosion auslöste.